台風シーズン到来前に!拡がる屋根被害と事前対策

激しい暴風雨が多くの被害を与えた、2019年に発生した台風19号(東日本台風)。

死者98名を出すほどの強力な台風だったことはまだ記憶に新しいはずです。

しかし、自然の力に対し、現在の人間の力では台風を「発生させない」ということはできません。

自分の身、家族の身を守るためにも、台風などの自然災害に負けない建物、対策を事前に施しておくことが重要です。

この記事では、被害に遭いやすい「屋根」の状態や被害を抑えるための台風対策について解説して行きます。

また、屋根被害があった場合の対処法もご紹介して行きますので、これからの台風シーズンに備えて頭に入れておきましょう。

この記事でわかること

✅ 台風による屋根被害の深刻な現状(政府統計データで解説)

✅ 今すぐ実践できる5つの台風対策法(事前準備から応急処置まで)

✅ 屋根材別の効果的な対策方法(瓦・スレート・金属屋根)

✅ プロによる無料点検の重要性(被害を未然に防ぐ方法)

✅ 修理費用の相場と保険活用術(火災保険で自己負担を最小化)

✅ 信頼できる業者選びのポイント(悪質業者を見極める方法)

読了時間:約8分 | 対象:一戸建て住宅にお住まいの方

【気象庁データが示す台風発生の実態】

気象庁の統計によると、1951年から2024年までの台風発生数は年間平均約25件で推移しています。

- 2020年代の台風発生数:2024年(26件)、2023年(17件)、2022年(25件)、2021年(22件)

- 台風の大型化:発生数は平年並みでも、強度が増している傾向

- 被害の甚大化:1個の台風でも広範囲にわたる深刻な被害が発生

台風被害の規模は年々拡大しており、令和元年東日本台風では水害被害額が全国で約2兆1,800億円となり、統計開始以来最大の被害額を記録しました。

年々台風の数が増えているわけではありませんが、台風の規模や強さは上昇傾向にあり、建築技術は世界水準のレベルを誇る日本でも、水害被害額は2兆円を超えています。

出典:国土交通省「河川事業概要」および日本河川協会『河川事業概要2004』より転載(https://www.mlit.go.jp/link.html)

特に台風による屋根被害は、放置すると建物全体の構造に影響を与える可能性があります。そのため、事前の対策と早期の修理が極めて重要となってきます。

次のパートでは、台風で起こりやすい屋根被害の種類について解説して行きます。

ご自宅の屋根と見比べながら、考えられる被害をおさえておきましょう。

台風で起こりやすい屋根被害の種類

主な被害パターン

1. 瓦の飛散・ずれ

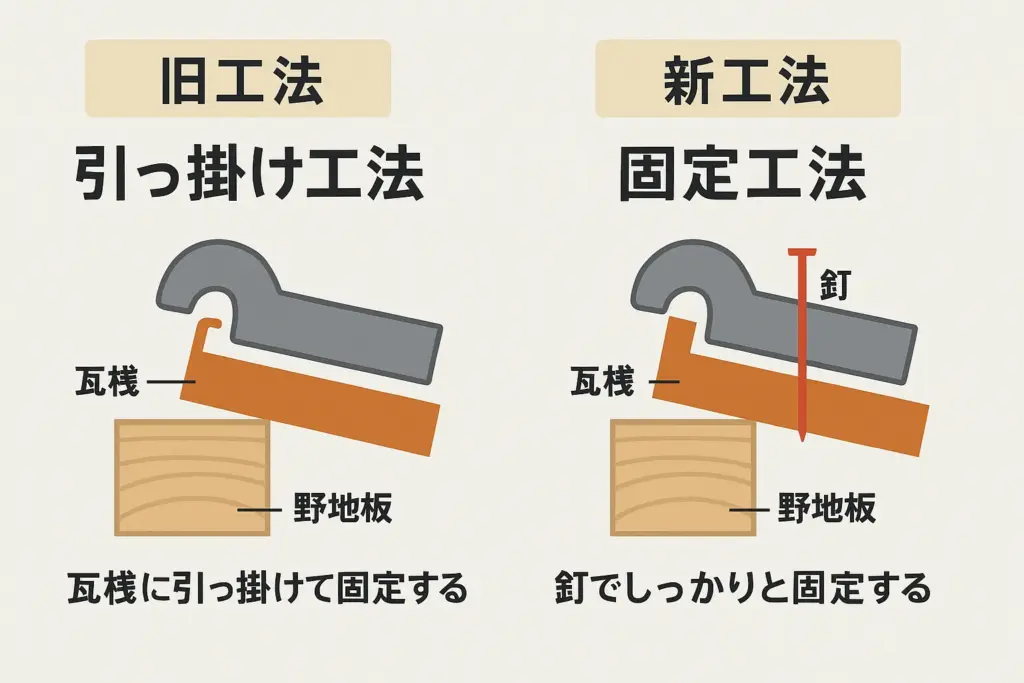

瓦屋根はもともと、棟や軒先などの特定の場所を除いて1枚1枚の固定されておらず、挿し木と呼ばれる土台部分に引っ掛けられている構造をしています。このため、以下の被害が発生しやすくなります。

2. 雨漏り

台風による屋根材の損傷やすき間から雨水が侵入し、天井や壁紙にシミ、ポタポタ音、カビ臭が発生。放置すれば構造材の腐食や電気系統のショート、漏電火災など深刻な被害に。

また、湿った断熱材に害獣が巣を作り、ハクビシン・イタチ等の住処になることも。

3. 屋根材の破損

強風で屋根材が飛散するケースも多く報告されています。また、スレートが割れたり、金属屋根がへこんだり剥がれたりすることで、見た目だけでなく防水機能・断熱性能の著しい劣化が生じます。

ここまで台風による様々な屋根被害をご紹介してきましたが、重要なのはこれらの被害の多くが事前対策で防げるということです。

実際に、ROY株式会社がこれまで対応してきた台風被害の多くは、適切な時期に適切なメンテナンスを行っていれば防げたものも多いのは事実。

一級建築士として多くの現場を見てきた経験から断言できるのは「台風被害は運任せではなく、計画的な対策で大幅に軽減できる」ということです。

しかし、対策には適切なタイミングがあります。台風が接近してからでは手遅れになることも多く、また台風シーズン中は業者も多忙で迅速な対応が困難になります。

そこで重要になるのが、台風シーズン前の計画的な事前対策です。

5月〜6月:年次総合点検の実施

気象庁が発表している情報だと、台風が来やすい時期は毎年7月~10月とされています。そのため、遅くても5月くらいまでには事前に屋根の台風対策ができると台風被害にあう被害は少なくなるでしょう。

築年数が10年以上経っている場合は、プロの業者に無料の点検を実施することをお勧めします。

建築基準法改正のポイント

- 従来の「引っ掛け工法」から「全数固定工法」へ

- 風速46m/秒に耐える耐風性能が必須

- 既存住宅も任意で対応推奨

台風シーズンを迎える前に、屋根の状態をしっかりチェックし、被害を最小限に抑えるための事前対策を取りましょう。本ガイドでは、重点項目から具体的な作業手順までわかりやすく解説します。

屋根材別・台風事前対策の完全ガイド

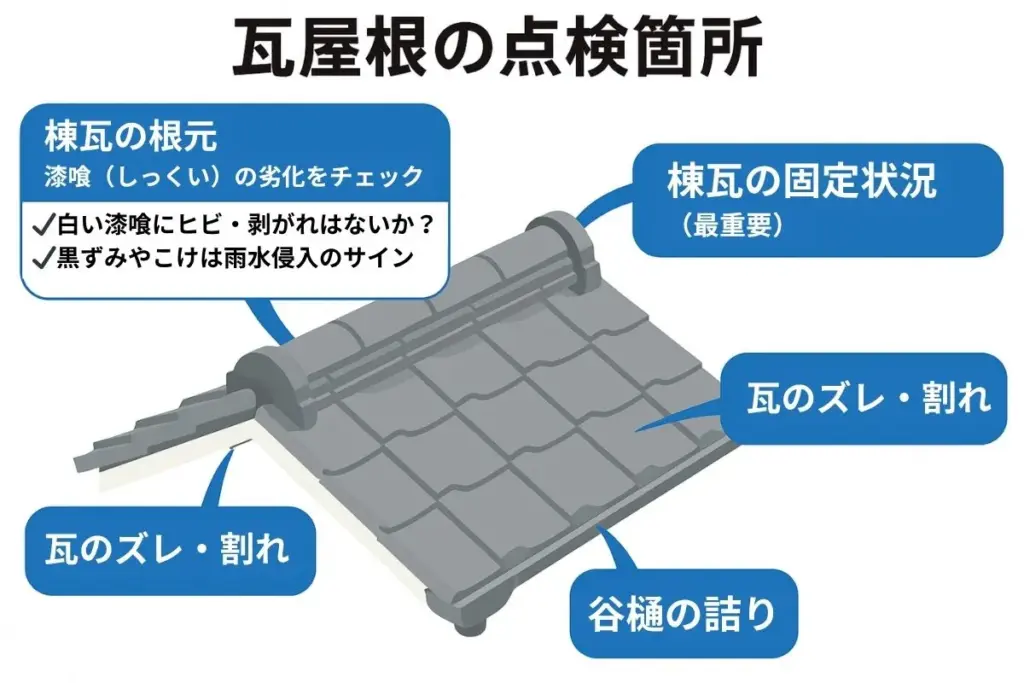

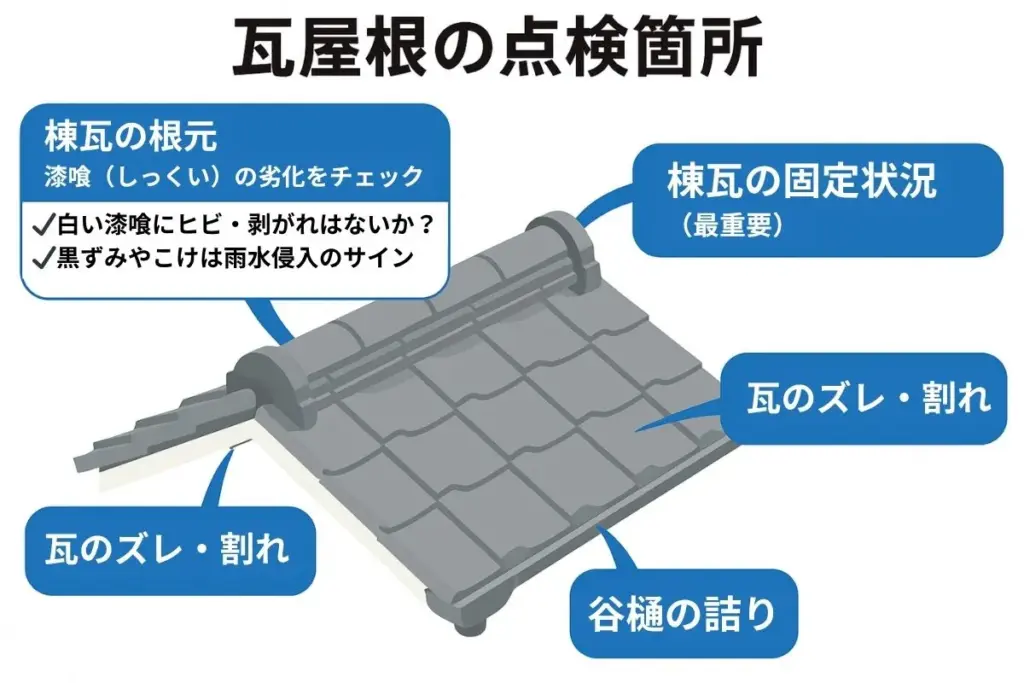

瓦屋根の台風対策【重点項目】

点検ポイント(優先度順)

アンバサダー 元大関・栃ノ心

アンバサダー 元大関・栃ノ心下記のポイントを重点的にチェックしよう。

- 棟板金の釘打ち直し(7年周期)

- コーキング補修(台風前必須)

- 防水塗装(10年周期)

金属屋根の台風対策【材質別】

ガルバリウム鋼板

- 固定ビスの点検:熱膨張による緩み

- シーリング材更新:10年周期

- 錆対策:沿岸部では重点実施

トタン屋根

- 全面交換推奨:築20年以上

- 応急補強:台風前の板金補修

台風接近時の直前対策3選

① 窓の保護強化

- 養生テープの正しい貼り方

→窓ガラス全面に「米」字型または格子状に貼付 - 段ボール補強

→内側から段ボールを当て、ガムテープで固定 - 雨戸・シャッターの点検

→開閉動作確認と確実な施錠 - カーテン・ブラインドの閉鎖

→万一の破損時の飛散防止

② 屋外設置物の対策(優先順位順)

- 即座に屋内避難

→植木鉢、物干し竿、自転車、ガーデンファニチャー - 重量物の固定

→物置をアンカーボルトで地面固定、エアコン室外機の固定確認 - 飛散しやすい物の撤去

→看板、のぼり、シート類の一時撤去 - カーポートの対策

→サポート柱の増設、屋根パネルの固定確認

③ 排水設備の清掃と強化

- 土嚢の準備

→浸水リスクがある場合の土嚢設置 - 雨樋の詰まり除去

→落ち葉・ゴミの除去(脚立使用時は十分注意) - 排水桝の清掃

→敷地内排水桝の蓋開け、詰まり確認 - 側溝の流れ確認

→道路側溝の詰まり状況確認

また、築7年以降の住宅: 板金の釘は築7年頃から徐々に抜けていきます。築7年を過ぎている方は必ず確認しておきましょう。この時期から定期的な棟板金メンテナンスが必要です。

風被害後の適切な対処法

台風や強風による風害は、予期せぬ形で家や建物に大きな被害をもたらします。迅速かつ的確に対応しないと、被害が拡大することもあるため、落ち着いて適切な対処を行うことが重要です。このガイドでは、風害後に取るべき行動を順を追って説明します。安心して、ひとつずつ確認していきましょう。

被害確認の手順

安全確保が最優先

台風が過ぎ去った後、最初に行うべきは「安全確認」です。強風や雨が残っている場合、二次的な危険があるため、周囲の安全を確保することが最も重要です。自身と家族の安全を最優先に考え、屋外に出る際は十分に注意してください。

屋根に上がっての確認は絶対に避ける

屋根に登って被害を確認しようとするのは非常に危険です。風の影響で不安定な屋根や、強風によって浮いている屋根材などが予期せぬタイミングで落下する可能性もあります。屋根に登ることは避け、地上からの確認にとどめることをおすすめします。

地上からの目視確認に留める

屋根や壁に損傷がないか、地上から目視で確認を行いましょう。強風で飛ばされた屋根瓦や破損した雨樋、外壁のひび割れなどは、地上からでもある程度確認が可能です。望遠カメラを使うとより安全に確認できます。

被害状況の記録

被害確認が終わったら、詳細な記録を取ることが大切です。被害状況をしっかりと記録しておくことで、保険申請や修理手続きがスムーズに進みます。写真を複数の角度から撮影し、どの部分がどのように損傷しているのかを記録しましょう。

写真撮影(複数角度から)

被害箇所は必ず複数の角度から撮影してください。正面からだけでなく、斜めや遠景からの写真も効果的です。特に、屋根や高所にある部分については、遠目から撮影すると安全に確認ができます。

被害箇所の詳細メモ

写真だけでなく、損傷の程度や場所についての詳細なメモを取ることが必要です。どの部位がどの程度破損しているのか、また被害がどのように広がっているのかをメモに残しておくと、後で修理業者や保険会社に伝えやすくなります。

周辺被害との関連性確認

被害箇所だけでなく、周辺の被害にも目を向けましょう。台風の影響で隣接する建物や樹木、塀などがどのように影響を受けたかを確認し、それが自宅の損傷にどう関わっているかを整理しておきましょう。

専門業者への連絡

台風後の被害が確認できたら、早めに専門業者に連絡するのが大切です。風で壊れた屋根や外壁の修理は、素人の手ではうまくいかないこともあり、最悪の場合保険が適用できなってしまう可能性もあります。また、火災保険を利用する場合でも、見積もりをもらう必要があります。

応急処置の重要性

台風ではがれた屋根は速やかに応急処置をおこなわなければなりません。屋根がない状況では生活を送ることができませんし、2次被害が発生するリスクもあります。

屋根が破損したままでいると、雨漏りや湿気、さらには害虫の侵入など、二次被害を引き起こすリスクが高まります。そのため、台風後はできるだけ早く応急処置を行い、屋根がなくても生活できる環境を整えることが重要です。

二次被害のリスク:

- 雨漏りによる建物内部の腐食

屋根が破損した状態では、雨水が直接建物に入り込み、木材や壁材が腐食してしまう可能性があります。これが放置されると、建物の強度に重大な影響を及ぼすことになります。 - 湿気増加によるカビ・ダニの発生

雨漏りが続くと、室内の湿度が高くなり、カビやダニが発生しやすくなります。これが健康に悪影響を及ぼすこともあるため、湿気対策が必要です。 - 害虫(シロアリ、ゴキブリ等)の侵入増加

屋根や壁の隙間から害虫が侵入し、家の中で繁殖するリスクも高まります。シロアリやゴキブリなどが家に住み着いてしまうと、予期しない被害が広がることになります。 - 害獣(ネズミ、コウモリ等)の住み着き

屋根裏に隙間ができると、ネズミやコウモリが住み着くことがあります。これらの害獣が家屋に害を及ぼし、健康面でもリスクを引き起こします。

これらの二次被害は、単なる屋根修理よりも深刻な問題を引き起こす可能性があるため、迅速な対応が必要です。早期に応急処置を行うことが、後々の大きな問題を防ぐための鍵となります。

火災保険を活用した修繕のコツ

台風による風災で屋根が破損した場合、修繕にかかる費用を軽減する方法として、火災保険を活用することができます。風災補償が適用される条件や、申請時に押さえておくべきポイントについて解説します。

風災補償の適用条件

台風によって強風で屋根瓦が飛ばされたり、雨樋が壊れてしまったりした場合、火災保険の風災補償で補償を受けることができる可能性があります。しかし、保険が適用されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

申請のポイント

- 迅速な連絡 – 被害発生から3年以内(できるだけ早期)

保険の申請は、被害が発生してから早期に行うことが大切です。保険には申請期限があるため、被害が発生してから3年以内に申請を行うようにしましょう。 - 詳細な被害記録 – 写真と被害状況の詳細な説明

申請時には、被害の証拠となる写真を提供し、損傷箇所の詳細な説明を記録しておくことが重要です。どの部分がどのように損傷したかを正確に伝えることで、スムーズな対応が期待できます。 - 専門業者の診断書 – 台風が原因であることの証明

専門業者に依頼して、台風による風災であることを証明する診断書をもらうことが重要です。これにより、保険会社が申請をスムーズに受理することができます。

保険適用の注意点

経年劣化による損害は補償対象外

経年劣化が原因で壊れた場合、その損害は補償の対象にはなりません。ただし、経年劣化していた部分が台風による強風で大きく損傷した場合、その部分には補償が適用されることがあります。

火災保険適用事例

- 屋根瓦の飛散

- 被害内容: 台風による強風で屋根瓦が複数枚飛ばされ、屋根の一部が露出。雨水の侵入が心配な状態になった。

- 修理内容: 飛散した屋根瓦の交換と、強風で浮き上がった部分の補強。

- 保険金額: 約15万円〜25万円(損傷の程度や屋根面積による)

- 適用条件: 保険契約内容に基づき、風災補償の適用が認められ、飛散した屋根瓦の交換費用がカバーされた。

- 外壁の損傷

- 被害内容: 強風と飛来物によって外壁が大きく傷つき、ひび割れが発生。さらに、雨水の侵入で室内に漏水の危険性があった。

- 修理内容: 外壁の修繕と、漏水を防ぐためのシーリング作業。

- 保険金額: 約30万円〜40万円(外壁面積や修理範囲による)

- 適用条件: 風災による外壁損傷が確認され、専門業者による修理見積もりが提出され、保険が適用。

- 雨樋の破損

- 被害内容: 台風で雨樋が外れ、家屋の周囲に大きな水たまりができ、基礎部分に水が流れ込むリスクがあった。

- 修理内容: 雨樋の修復または交換、必要に応じて基礎部分の防水処置。

- 保険金額: 約10万円〜15万円(雨樋の破損程度による)

- 適用条件: 風による雨樋の破損が保険の風災補償に該当し、修理費用が保険金でカバーされた。

これらの事例はあくまで目安であり、保険の適用範囲や条件、損害の程度によって金額は異なります。保険申請時には、必ず詳細な見積もりと証拠書類を揃え、迅速に対応することが重要です。

ROY株式会社の専門的アプローチ

当社では一級建築士の専門知識を活かし、単なる屋根修理だけでなく、建物全体の耐久性向上を考慮した台風対策をご提案しています。

当社の特徴:

- 建築基準法に基づく確実な施工

- 構造計算に基づく補強提案

- 長期的な建物価値向上を考慮した設計

- 害虫・害獣対策も含めた総合的な住環境改善

台風対策でお困りの際は、「台風対策の記事をみた」とお伝えください。

よくある質問(Q&A)

-

台風対策はいつ頃から始めるべきですか?

-

理想的には毎年5月頃から準備を始めることをお勧めします。例年、台風の上陸は7月~10月にかけて増える傾向にありますので、台風シーズン前の余裕を持った時期に専門業者による点検・メンテナンスを実施することが重要です。

-

築何年くらいから本格的な台風対策が必要ですか?

-

棟板金に打ち込まれている釘は7年ほど経過すると徐々に抜ていきますため、築7年以降から定期的な点検が必要です。ただし、立地条件や使用する屋根材により、それ以前でも対策が必要な場合があります。

-

台風で屋根が被害を受けた場合、火災保険は使えますか?

-

風災補償とは、台風や強風・突風・竜巻などの自然災害による損害に対して保険金を受け取ることができる補償です。ただし、経年劣化による損害は対象外となるため、台風が直接的な原因であることを証明する必要があります。

-

自分でできる台風対策はありますか?

-

A: 屋根に関する作業は危険なため専門業者に依頼することを強くお勧めしますが、以下の対策はご自身でも可能です:

- 窓ガラスの養生テープ・段ボール補強

- 雨樋の落ち葉除去

- 屋外設置物の固定・撤去

- 地上からの目視点検

-

瓦屋根とスレート屋根、どちらが台風に強いですか?

-

一概には言えませんが、台風の強風を受けても飛びにくい屋根は、瓦屋根です。重量が大きいので風で飛ばされにくく、最近では耐風性が高い乾式工法が主流となっており、ますます台風に強い屋根が作られています。ただし、適切なメンテナンスが前提条件となります。

-

台風被害で隣家に迷惑をかけた場合、賠償責任はありますか?

-

屋根や外壁などの一部が飛ばされて隣家に被害を出してしまった場合や、他人にケガをさせてしまった場合、自然災害が原因であれば通常は個人に賠償責任は発生しません。ただし、明らかに管理不足があった場合は例外となる可能性があります。

まとめ:台風から大切な住まいを守るために

台風による屋根被害は年々深刻化していますが、適切な事前対策により被害を大幅に軽減することが可能です。最も重要なのは以下の3点です:

- 定期的な専門点検:築7年以降は年1回の点検を実施

- タイムリーなメンテナンス:小さな不具合の早期修繕

- 総合的な対策:屋根だけでなく建物全体の台風対策

台風被害は屋根修理だけでは済まず、雨漏りによる建物内部の劣化、害虫・害獣の侵入など、様々な二次被害を引き起こす可能性があります。ROY株式会社では、一級建築士の専門知識を活かし、このような複合的なリスクまで考慮した包括的な台風対策をご提案しています。

台風シーズンを迎える前に、ぜひ一度専門業者による点検をご検討ください。お困りの際は「台風対策の記事をみた」とお伝えいただければ、ROY株式会社が迅速に対応いたします。

大切なご家族と住まいを台風から守るため、早めの対策を心がけましょう。

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次