こんな人におすすめ!!

「ベランダに黒いポロポロした物体が落ちている…」 「屋根裏で音がして、確認したら大量の糞が溜まっていた…」

*屋根裏に潜んでいた実際のコウモリ

このような状況に遭遇したとき、多くの方は「ただの動物の糞だから放っておいても大丈夫」と考えがちです。

しかし、コウモリの糞を放置すると、感染症など深刻な健康被害や建物への損害を招く可能性も。

コウモリのフンには病原菌や寄生虫が含まれており、それらはフンから空気中に漂う現象を「エアロゾル」といい、空気中に漂う病原菌などを吸い込んでしまうと、感染症や喘息、アレルギーなど様々な健康被害の原因となります。

本記事では、戸建て住宅にお住まいの方に向けて、コウモリの糞の見分け方や特徴、放置することによるリスク、そして安全な清掃方法までを詳しく解説します。

コウモリの糞被害でお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

コウモリの糞の特徴と見分け方

*屋根裏に溜まっていた実際のコウモリのふん

コウモリの生態と糞の発生場所

生息場所の特徴

コウモリの中でも家をもっぱら好む種類がいます。

それがあなたの家に住む「アブラコウモリ(別名:イエコウモリ)」。

アブラコウモリは夜行性で、日中は屋根裏や瓦の下など暗くて静かな場所に潜みます。

戸建て住宅では、屋根裏・軒下・軒瓦の隙間・換気口などが典型的な寄りつきスポット。

糞が落ちる場所の目安

- 軒先の手すりや雨どい、窓サッシの溝など、夜間に飛び回ったコウモリが戻る際にかすめた場所

- 屋根裏の床や梁(はり)・柱の上

- ベランダや玄関先

- エアコンの室外機周辺

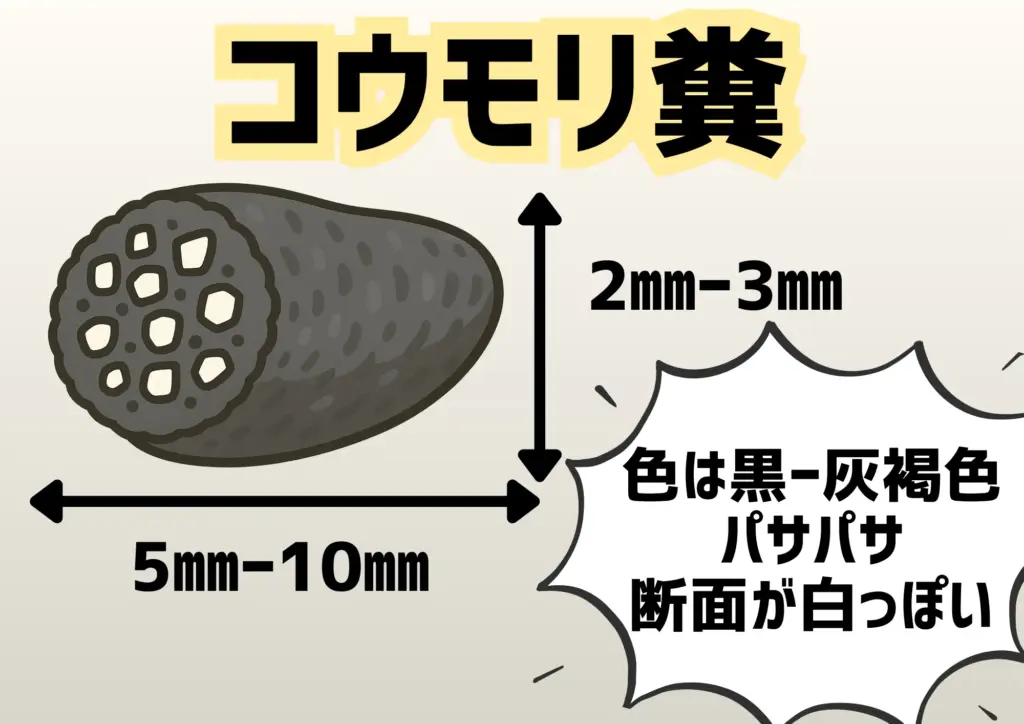

コウモリ糞の形状・色・大きさ

形状の特徴

コウモリのフンの大きさは5mm~10mm程度です。色は黒〜灰褐色で、パサパサとしています。

断面で見ると先端がやや尖っており、粒が割れたときに白っぽい内部(尿酸塩)が見えるのが特徴。

穀類を食べるネズミと違って、コウモリの糞はもろいので、つついてボロボロと崩れます。

そのため、つついてみることで、コウモリとネズミの糞は見分けることができるでしょう。

色・大きさの詳細

- 色

黒~灰褐色。昆虫を食べているので水分が少なく、パサパサしていて崩れやすいフン - 大きさ

約5~10mm長、2~3mm幅が一般的(種類やエサによって変動) - 質感

乾燥すると表面が粉を吹いたように白っぽくなりやすい

エサの影響

アブラコウモリはとっても大食いで、大量のフンをします。

1日に食べる虫の量は、なんと自分の体重の65%以上。

そのため、地面や屋根裏にエサとして採った昆虫の殻・羽根が混じっていることもあります。

ネズミの糞との見分け方

戸建て住宅で見つかる動物の糞として、コウモリとネズミのものを間違えやすいケースがよくあります。正確な見分け方を知って、適切な対策を行いましょう。

コウモリとネズミの糞の比較表

【コウモリとネズミ】フンの特徴比較ガイド

| 項目 | コウモリのフン | ネズミのフン |

|---|---|---|

| 長さ | 約5~10mm | 約10~20mm |

| 太さ | 約2~3mm | 約5~8mm |

| 色 | 黒褐色 → 乾燥で白っぽく粉状に | 茶色~灰色(乾燥後も比較的安定) |

| 形状 | 先端が細く断面に結石成分 | 円筒形~バナナ型、表面は比較的滑らか |

| 質感 | もろく崩れやすい | 穀類が混じり比較的固い |

| 落下場所 | 屋根裏・軒先・雨どい(細かく散らばる) | 床下・天井裏・梁の上(ある程度固まり) |

| 臭い | 強いアンモニア臭 | 独特の酸っぱい臭い |

コウモリのフン

- 長さ:約5~10mm

- 太さ:約2~3mm

- 色:黒褐色 → 乾燥で白っぽく粉状に

- 形状:先端が細く断面に結石成分

- 質感:もろく崩れやすい

- 落下場所:屋根裏・軒先・雨どい(細かく散らばる)

- 臭い:強いアンモニア臭

ネズミのフン

- 長さ:約10~20mm

- 太さ:約5~8mm

- 色:茶色~灰色(乾燥後も比較的安定)

- 形状:円筒形~バナナ型、表面は比較的滑らか

- 質感:穀類が混じり比較的固い

- 落下場所:床下・天井裏・梁の上(ある程度固まり)

- 臭い:独特の酸っぱい臭い

糞が落ちている場所による判別

ネズミの場合は屋内、コウモリの場合は屋外と覚えておくといいかもしれません。

ただし、コウモリも侵入できる入り口があれば屋根裏などに住み着いて屋内に糞尿を撒き散らすことがあるので注意が必要です。

コウモリ糞の放置リスク

健康リスク(感染症・アレルギー)

ヒストプラスマ種のカビは、コウモリや鳥のフンに含まれている事が多いので、近くにコウモリがいる場合は感染のリスクが高まります。

主な症状として発熱、咳、倦怠感など。

風邪に似た症状から重篤な肺炎を引き起こすこともあるので注意が必要。

特に屋根裏で清掃せずに長期間溜めると、乾燥した糞が粉末状に飛散しやすいため、リスクが大幅に増大します。

動物のフン尿に侵された水を飲んだり、傷口から菌が入ったりすると発症します。

発熱や頭痛など症状が出て、重篤な場合は死に至ります。

サルモネラ菌が原因で起きる病気です。

誤って菌を接種すると吐き気や発熱、下痢などの症状が出ます。

アレルギー性喘息・皮膚炎

コウモリのふんは乾燥しやすいので、すぐ粉々になり、それが空気中に拡散する可能性も。

これが「エアロゾル」と呼ばれる現象。

空気中に漂う病原菌などを吸い込んでしまうと、喘息やアレルギー、感染症など様々な健康被害の原因となります。

建物被害(腐食・害虫誘引)

木部や断熱材の腐食

コウモリの糞尿には酸性成分が含まれており、住宅の建材を腐食させて劣化を早めるリスクもあります。

長期間放置すると木材を腐食させる原因となり、腐食した木部はシロアリなどの害虫被害を誘発し、構造躯体を弱らせます。

悪臭・二次的な害虫誘引

コウモリがふんをすると、それをエサにするゴキブリやダニなどの害虫がやってきます。

その結果、建物内にハエの幼虫やダニが繁殖し、さらなる衛生被害を招きます。

臭いが残っているとゴキブリなどの害虫が寄ってくる原因になるので、除菌だけではなく消臭も大切。

経済的な損失

何十羽ものコウモリが同じ場所に大量にフン尿をすると、家の木材や床が傷んで腐ることがあります。

最悪の場合、床が抜けたりリフォームが必要になることも。

コウモリ糞の安全な清掃・対策手順

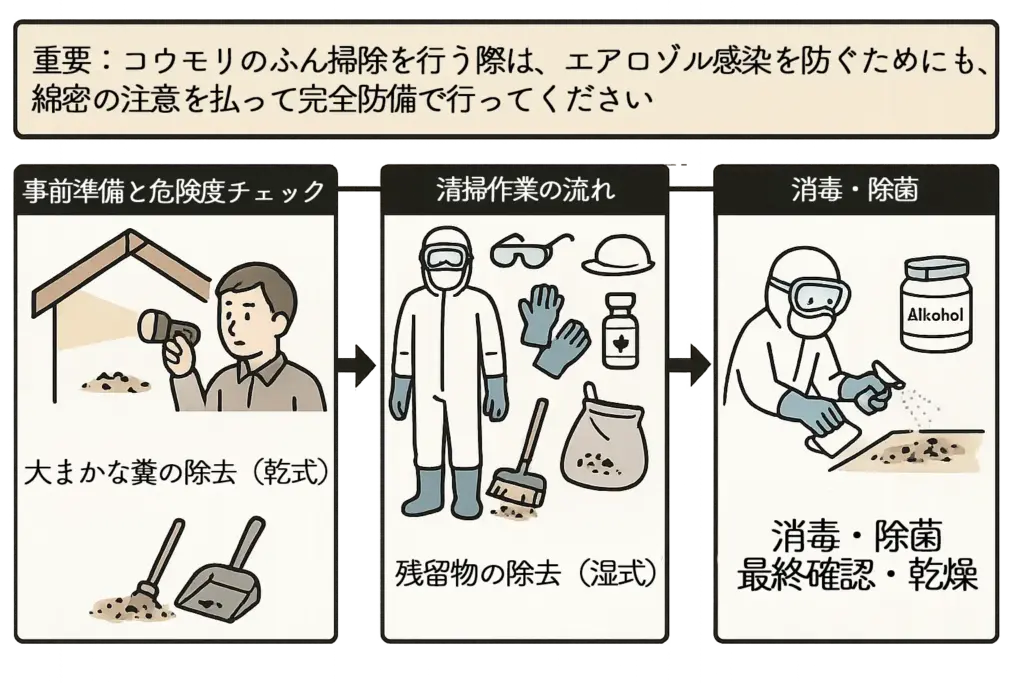

注意: コウモリのふん掃除を行う際は、エアロゾル感染を防ぐためにも、細心の注意を払って完全防備で行ってください。

1. 事前準備と危険度チェック

屋根裏スペースの確認

蛍光灯や懐中電灯を使って、糞の蓄積量と広がりをざっと把握します。

糞が厚く堆積している場合、ヒストプラズマ症などのリスクが高まるため、専門業者への依頼を検討してください。

装備の準備

- ゴム手袋

- ゴーグル/メガネ

- 帽子 ・ゴム長靴 ・作業着(汚れてもいいもの、捨ててもいいもの)

- マスク(できれば防塵タイプ)

- ごみ袋(市販のもの)

- チリトリ/ホウキ/雑巾/ブラシ

- 漂白剤(ハイターなど)

- 除菌スプレー、消毒用アルコール

重要な注意点

幼いお子さんやペットは体の抵抗力が低いため、コウモリのウイルスや病原菌に対して耐性がありません。

万が一の感染リスクに備えて、別の部屋に移動してもらうなど対策を行いましょう。

2. 清掃作業の4つのステップ

ほうきとちりとりでコウモリのフンを集めます。

掃除機のほうが早いと思われるかもしれませんが、排気とともに病原菌などが放出され舞いあがってしまい危険。

コウモリのフンは乾燥するとホコリとして舞い上がりやすいので、清掃前に水をかけると安全です

コウモリのフンがある場所に、湿ったペーパータオルやティッシュペーパーを置きます。

これにより、ふんが上がるのを控え、安全に掃除が可能。

残った微細な粉や汚れは、スプレーボトルに水を入れ(薄めた中性洗剤を加えても可)、軽く湿らせながらウエスや雑巾で拭き取りましょう。

コウモリのフンを取り終わったら、フンのあった場所をアルコールで丁寧に拭いて消毒してください。

さらに高い殺菌力を期待するなら、次亜塩素酸ナトリウムもおすすめ。

ふんの落ちていた床部分だけでなく、その空間を丸ごと殺菌します。

糞の痕跡がなくなったら、再度周囲を確認し、最後に乾燥剤(シリカゲルや吸湿剤)を置いて湿度管理を行うと、カビやダニの繁殖リスクを下げられます。

3. 清掃後の再発防止策

侵入口の封鎖

コウモリはわずか1〜2cmほどのすきまがあれば侵入してきます。

コウモリの侵入経路として多いのが、扉や窓の隙間や換気口、室外機の配管です。屋根や瓦の隙間から侵入してくることもあります。

主な封鎖方法:

- 瓦と瓦の隙間:ステンレスメッシュやコーキング材で封鎖

- 換気口:目の細かい金属製の網を設置

- 壁の隙間:シーリング材やパテで埋める

- エアコン配管周り:専用のパテや金網で隙間を塞ぐ

照明やスピーカーでの忌避

屋根裏や軒下に赤外線センサー付きのLEDライトを設置し、夜間にコウモリが接近すると光が点灯する仕組みを作ると効果的です。

コウモリはハッカのスーッとした匂いを苦手としているため、ハッカ油を撒いておくとコウモリが寄り付かなくなるでしょう。

屋根裏空間の定期点検

年に1~2回程度、屋根裏や軒下を点検し、再度糞がないか、音やニオイの異変がないか確認します。

早期発見・早期対処が再発防止のポイントです。

専門業者に依頼するメリットと費用目安

自分でやるか、業者に頼むかの判断基準

自分で対応するメリット・デメリット

- メリット

費用が抑えられる(手袋やマスクなどの消耗品代のみ) - デメリット

高所作業や屋根裏内の狭い空間での作業は危険。ヒストプラズマ菌やレプトスピラ菌への曝露リスク。被害箇所を見落としやすく再発に繋がる可能性

専門業者に依頼するメリット

確実な調査・見積もり

プロの目で屋根裏全体を点検し、侵入口や被害範囲を正確に把握。

無料~5,000円程度で対応する業者も多いです。

専用機材と技術での安全・確実な駆除

高所や狭小空間でも安全に作業できる装備・工具を完備。糞の除去と同時に消毒・除菌処理を行い、ウイルス・真菌リスクを徹底的に低減します。

再発防止措置

コウモリは帰巣本能の強い動物であり、一度侵入したことのある場所に再び入り込もうとする習性があります。

材質強度の高い金網、ステンレスメッシュ、コーキング剤などを使い分けて、侵入口の封鎖や天井裏の補修を行います。

アフター保証やアドバイス

一定期間の再発保証を設けている業者が多く、万が一コウモリが再来した場合でも追加費用なしで対応してくれるケースがあります。

コウモリ糞清掃費用の相場(戸建て30坪程度の場合)

- 調査・見積もり

無料 - 一次清掃(糞の回収・除菌処理)

20,000円~

糞の蓄積量や難易度によって変動 - 付帯処理(消毒・除菌スプレー、資材費込)

10,000円~ - 侵入口封鎖工事(ステンレスメッシュ・コーキングなど)

30,000円~

封鎖箇所の数や面積、使う資材によって変動 - 再発防止管理(定期点検・メンテナンス)

保証

業者へ依頼すれば、7,880円の費用でフンの処理から被害の再発防止対策まで行ってくれます。

法的制約と注意事項

鳥獣保護法による制約

コウモリは「鳥獣保護法」で勝手に駆除・捕獲・殺傷することが禁止されています。

違反が認められた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

コウモリ対策の基本方針

家庭でできるコウモリ駆除は、「場所を特定させる」「追い出す」「侵入させない」が鉄則です。

まずは「追い出し」「侵入口封鎖」で対処し、どうしても数を減らす必要があるときは、市区町村の許可や専門業者に相談しましょう。

近隣住宅への波及リスク

コウモリは集団で行動する習性なので、住み着いたコウモリの数が多くなるほど騒音被が大きくなってしまいます。

コウモリは群れで移動することがあり、屋根裏に巣を作ると繁殖力が高いため、数十羽規模で同じエリアに定着しやすい特徴があります。

早期対策の重要性

コウモリや糞による悪臭が風に乗って近隣に広がると、自治会やご近所トラブルの火種になる可能性があります。

早めに対策を講じて、被害を最小限に抑えることが、トラブルを未然に防ぐポイントです。

Q&A:コウモリの糞と安全な対策

- コウモリの糞はどうやって見分けられますか?

-

コウモリの糞は、黒っぽく細長い形状で1〜2cm程度。乾燥しており、つまむと粉々に崩れるのが特徴です。ネズミの糞と似ていますが、キラキラと光る虫の殻などが混ざっていることがあります。

- コウモリの糞を放置すると何が危険なのですか?

-

重大な健康リスクと建物被害の両方があります。主な危険は以下のとおりです。

- 感染症のリスク(ヒストプラズマ症など)

- ダニやノミの発生源になる

- 悪臭やシミが発生し、天井や断熱材が劣化

- フンの蓄積により建材が腐食・落下の可能性も

- コウモリの糞を自分で掃除しても大丈夫ですか?

-

推奨しません。

糞には微細なカビ胞子や細菌が含まれており、吸い込むことで健康被害を引き起こす恐れがあります。

やむを得ずご自身で対応する場合は、以下の対策を必ず行ってください。- N95以上のマスクを着用

- 手袋・防護服・ゴーグルを使用

- 糞を濡らしてから取り除く

- 作業後は必ず手洗い・換気

できるだけプロの害獣駆除業者に相談することが最善策です。

- 清掃後にやっておくべきことは?

-

清掃後も、以下の対応が必須です。

- 糞のあった周辺を消毒

- 断熱材や天井裏の構造点検

- コウモリの侵入経路を完全に封鎖

- 再侵入を防ぐための忌避処理

放置していると、再び住み着くリスクが非常に高くなります。

- コウモリは駆除しても法律上問題ないのですか?

-

問題あります。

コウモリ(アブラコウモリ)は「鳥獣保護管理法」により保護されています。

許可なく捕獲・殺傷・営巣の破壊などを行うことは違法。

駆除や追い出しは、法令に基づいた手順を踏んで行う必要があるため、専門業者に相談しましょう。

まとめと問い合わせのご案内

コウモリの糞を放置すると起こること

- ヒストプラズマ症やレプトスピラ症などの感染症リスク

- 木部の腐食、シロアリ誘引による構造躯体への悪影響

- 二次的な害虫被害の拡大

まずすべきこと

- 屋根裏や軒下に糞がないか目視で点検し、蓄積がある場合は速やかに清掃する

- 清掃は必ず防塵マスク・手袋・ゴーグルを着用し、飛散防止に配慮しながら行う

- 清掃後は消毒・除菌を徹底し、乾燥剤を置いて湿度を管理する

再発防止策として

- コウモリの侵入口をステンレスメッシュ・金網・コーキング材で徹底封鎖する

- 赤外線センサー付き照明やハッカ油忌避剤を設置して、コウモリを寄せつけない環境を作る

- 年に1~2回は屋根裏点検を行い、再度糞がないか確認する

専門業者に依頼するメリット

- プロの目で調査・見積もりを行い、安全かつ確実に清掃・除菌・封鎖工事を実施

- 再発保証やアフターケアが受けられ、安心して選べる

- 相見積もりで料金や工事範囲を比較できる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。もしコウモリの糞被害でお困りの場合は、お気軽にROY株式会社までご相談ください。無料で調査・お見積もりいたします。

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次