- リフォーム工事を検討している

- リフォームの補助金について知りたい

はじめに

住まいの省エネ対策工事や災害対策工事で活用できる補助金。

リフォームは大きな決断なので、補助金の存在は心強い味方ですよね。

せっかくなら補助金を活用して、賢く費用を抑えながら理想の住まいを実現したいと思うのが普通だと思います。

とはいえ、「申請って何から始めればいいの?」「書類も手順もが多くて面倒そう…」と感じる方も多いはずです。

そこでこの記事では、申請準備から受給後の手続きまで、ステップごとにわかりやすく解説します。

また、補助金を受け取るための受給条件や準備すべきこと、注意すべきポイントをわかりやすく解説していますので、初めての方でも安心して手続きを進められるはずです!

まずは補助金を受け取ることができる条件を知っておこう!

リフォームの補助金は誰もがどんな工事で受けれるわけではありません。

以下の5つの条件すべてを満たすことで、リフォーム補助金の交付対象となります。

各条件について、詳しく解説していきます。

- 省エネ性・耐震性向上に効果があること

- リフォーム工事の前に申請すること

- 指定された工事業者を利用すること

- 居住用の住宅であること

- 税金の未納や滞納がないこと

省エネ対策・災害対策が目的である工事

補助金は「公共性」「安全性」を重視するため、省エネ対策や災害対策に寄与する工事が対象になるのが一般的です。

例えば、断熱材の追加・窓サッシの高断熱化による省エネ改修や、既存の屋根・壁・基礎に耐震補強金具を設置する耐震改修工事・耐風改修工事などが該当します。

リフォーム工事の前に申請すること

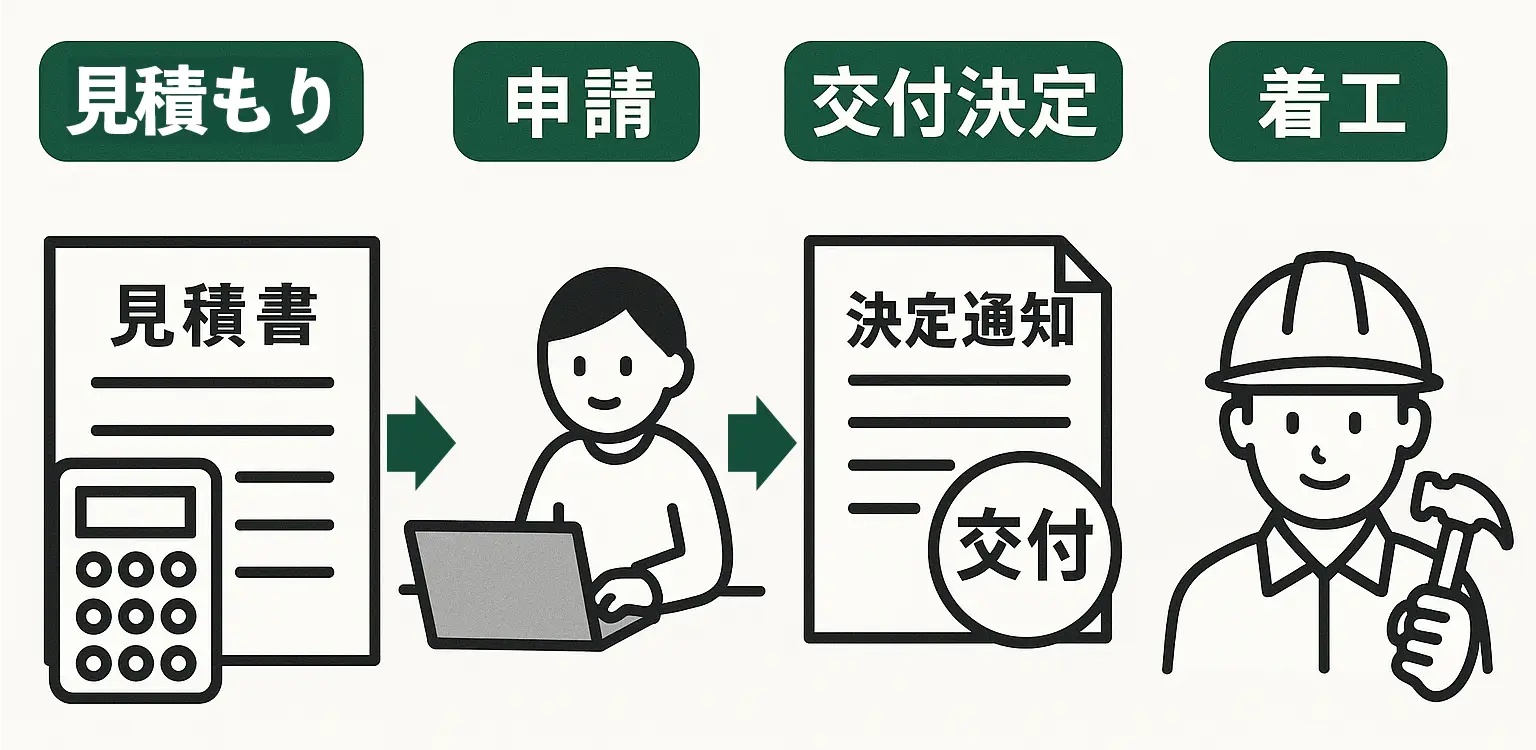

基本的に「見積もり→申請→交付決定→着工」の順序で行なわなければ補助金は申請できません。

例えば申請前に材料発注したり、工事を開始すると、補助金は”不交付“となりますので必ず注意しましょう。

- スケジュール管理をしよう

申請書提出から交付決定まで1~2ヵ月を要する場合が多いため、施工業者と逆算してスケジュールを組むことが重要になります。 - 着工・完工証明が必要になります

交付決定通知書に記載された「事業期間内」の着工・完工の証拠(写真、現場日誌、検査報告書など)が有効です。

指定された工事業者を利用すること

自治体や国の補助事業の概要を確認し対象となる業者に依頼する必要があります。

制度によって異なりますが、基本的に以下のように定められた業者にお願いすることが一般的です。

- 指定の施工業社一覧に記載されている業者

- 公募要領で認められた資格・登録を有する業者

- 建設業法第2条第3項の規定による許可を受けている建設業者に勤務する瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士、又は瓦屋根工事技士

- 建築士事務所に勤務する建築士

居住用の住宅であること

補助金対象は基本的に「個人または法人が居住する住宅」に限られます。

また、住宅の名義(持ち主)は申請者と同じではないと申請することができません。

税金の未納や滞納がないこと

市県民税や固定資産税など、申請者(個人・法人)に税金の滞納がある場合、申請要件を満たさず交付決定が取り消される場合があります。

住民票のある市区町村役場で「納税証明書(その1:未納なし証明)」を取得し、申請書類に添付する必要があります。

法人の場合は法人税・消費税等の納税状況を証明する「納税証明書(法人用)」が必要になります。また、代表者個人の納税状況もチェックされる場合があります。

なにを準備すればいいの??

補助金申請では準備が一番重要といっても過言ではありません。

準備を怠ってしまうと、補助金を受け取れないなんてこともあります。

どのような準備をすればいいかは事業のホームページや資料に記載されています。複雑なステップが必要なのでしっかり読みこんで、抜けなく準備するようにしましょう。

- 補助金のホームページをしっかり確認する

- 必要書類を抜けなく揃える

- スケジュールと予算の余裕をもつ

- 市区町村に本社(本店)があるリフォーム会社を探す

補助金のホームページをしっかり確認する

ホームページで補助金の対象や要件をしっかり確認しましょう。

下記については必ず確認しましょう。

- 受付期間

- 条件・対象

- 補助額

- 申請の流れ

- 必要な書類

まず、ご自身が考えている工事内容が補助対象になるのかどうかと、受付期間であるかどうか公募要領でチェックしましょう。

また、どのような流れで申請するのかと、用意すべき必要な書類を確認しましょう。

準備を始める上で、補助金事業のホームページや資料を確認するのが最も重要です。

下記は千葉市から出された補助事業に関する資料です。

自治体や国のホームページにこのような資料や概要のページがありますので、必ず隅から隅まで読みこみましょう。

参考:令和4年度 瓦屋根耐風診断費・耐風改修費補助事業のご案内ー千葉市

必要書類を抜けなく揃えよう

申請書や事業計画書、見積書、登記事項証明書、納税証明書、本人確認書類など、提出が求められる書類は多岐にわたります。

何が原本で、何がコピーでいいのか、押印が必要な箇所はどこか──募集要領を見ながらリスト化し、事前にすべて用意しておくと安心です。

下記に必要書類をまとめておきます。

必要書類一覧(タップすると開きます!)

申請時に提出する書類(自身で用意)

- 補助金申請書

自治体所定の申請用紙。最新版を国や市区町村公式サイトからダウンロードして使います。 - 納税証明書

市県民税や固定資産税の「未納・滞納なし」を証明する書類。最新のものを役所で取得してください。 - 本人確認書類

- 個人:運転免許証やマイナンバーカードの写し

- 法人:登記事項証明書、代表者の印鑑証明書 など

- 住宅であることの証明

固定資産税納税通知書の写しなど、「居住用住宅」であることを示す資料。 - 振込先口座確認書類

通帳の表紙および見開き。振込口座名義と番号が分かるものを用意。 - (必要に応じて)委任状

代理で申請を行う場合は、申請者本人の委任状が必要です。

業者が用意するもの

- 事業計画書

リフォームの目的・工事期間予定・工事内容・工事箇所・見込費用などを具体的に記載。 - 見積もり書

「補助金利用前提」で作成されたもの。材料費・工賃・諸経費の内訳が分かるよう、詳細に記載してもらいます。 - 実績報告書

業者さんが作成する作業実績を証明する書類。施工後に自治体に提出する。 - 施工業者登録証明

業者の本社所在地や資格・登録が要件を満たしているか確認するための書類。

スケジュールと予算の余裕をもつ

多くの補助金は申請から交付決定まで1~2ヵ月ほどかかるため、工事開始日や契約日を逆算してスケジュールを組みましょう。

また、公募期間中でも予算が尽きれば締切になるケースがあるので、残り予算や受付状況をこまめに確認し、早めに準備しておくことが大切です。

対象のリフォーム会社を探そう

事業のホームページや資料には対象に該当する業者の条件や登録業者一覧が記載されています。

制度によって異なりますが、基本的に以下のように定められた業者が対象になっています。

- 指定の施工業社一覧に記載されている業者

- 公募要領で認められた資格・登録を有する業者

また、自治体の補助金では「本社が市区町村内にある登録業者でなければならない」場合が多いため、条件に合う業者の口コミサイトを確認したり、知人の紹介も活用し、業者を数社選びましょう。

業者の探し方

当たり前ですが、「補助金をもらえる」だけでなく「品質の高いリフォーム」をしてもらいたいですよね。

だからこそ、業者の選定は最も重要といっても過言ではありません!

自治体によっては「本社が市区町村内にある登録業者でなければ申請できない」場合があります。

対象の業者の探し方はシンプルです。

自治体ホームページの事業概要から業者の条件を確認しよう!

詳細な手順(タップすると開きます!)

手順

基本的に以下の条件に当てはまる業者が対象です

- 指定の施工業社一覧に記載されている業者

- 公募要領で認められた資格・登録を有する業者

「住宅支援」や「リフォーム補助金」の案内ページを探します。

いい業者を見つけたら、候補業者の(社名・所在地・連絡先)をメモする。

気になる業者が見つかったら、直接連絡して「対応可能な工事内容かどうか」「補助金を利用できるかどうか」をヒアリングし、補助金利用を前提に見積もりを依頼しましょう。

見積もりは必ず複数社から!

補助金を申請する上で、リフォーム業者が深く関わってきます。

複雑な手続きが必要だからこそ、そこに漬け込んでくる業者も存在します。例えば、手続きを代行するといって、断りずらい状況にしつつ、実際は見積もりにその費用を上乗せして高額な料金を提示する悪徳な業者も存在します。

「補助金もらえてサイコー」「代行してくれるなんてラッキー」と思って依頼したら、高額なお金が取られてしまうこともありますので注意しましょう。

これらの被害に遭わないためにも、1社に見積もりを取って満足するのではなく、2〜3社以上に必ず相見積もりを取って適正な価格で対応してくれる業者を選びましょう。

補助金を受け取るフロー

どの補助金を受けるか決めた後、補助金を受け取るまでのフローは下記のとおりです。

お住まいの市区町村公式サイトや事業のホームページにアクセスし、概要を隅から隅まで確認したのち、必要書類をダウンロードします。(どの書類が必要か、何部用意するかを把握しておきましょう)

複数社(最低2~3社)を選定し、見積もり依頼しましょう。

各社から提出された見積もり書は、総額だけでなく材料費・工賃・諸経費の内訳までしっかり比較しましょう。

補助金適用後の自己負担額を試算し、総額だけでなく、条件やアフターフォローなども加味して判断するのがおすすめです。

書類のダブルチェックしたのち、自治体に提出しましょう。

- 押印・署名漏れがないか

- 見積金額と申請額が一致しているか

- 必要な証明書や写真がそろっているか

を確認し、オンライン申請または自治体窓口へ持参しましょう。

数週間後、自治体から「交付決定通知書」が届きます。通知書に書かれた

- 補助額

- 事業期間(着工/完工の期限)

- 使用材料の規格

- 実績報告の提出期限

をしっかり確認し、業者とも情報を共有してください。

業者と工事の契約を結ぶ

交付決定後に業者と正式に契約書を交わします。

契約書の写しをすぐ自治体に提出しましょう。

必要な写真や実績報告書は業者が作成してくれます。

業者が作成した実績報告書を自治体へ提出。書類をもとに審査が入ります。

報告が受理されると指定口座に補助金が入金されます。

入金を確認したら、自己負担分を業者へ支払い、リフォームが正式に完了です。

この4点に注意しよう!

ROYが厳選した、補助金制度を”確実にスムーズに”受けることができる4つのポイントを紹介します。

- 交付決定前の着工は絶対に避けよう

- 書類の不備・漏れは徹底的に防ごう

- 併用ができるかどうか必ず確認

- 情報収集と迅速な申請

交付決定前の着工は絶対に避けよう

補助金を受ける予定がある場合、このことは必ず念頭に置いておきましょう。

補助金は「見積もり→申請→交付決定→着工」の順序で進めていくのがです。交付決定通知を受け取る前に工事を始めると、たとえ申請した後でも補助金は支給されません。

しかし、点検・見積もりの時点で補助金を利用するかどうかを確認され、どのような流れで手続きを進めていけばいいかをスケジュールのすり合わせと共に行います。

補助金を利用することを業者にきちんと伝えるようにすれば、このミスはないと思います。

書類の不備・漏れは徹底的に防ごう

書類の提出漏れや申請書類や報告書の小さなミスが、大きな審査遅延や不交付につながることがあります。

特に以下の点は要注意です。

- 押印・署名漏れ

申請書、契約書など、必要な箇所すべてに押印・署名されているか二重チェック。 - 金額の相違

見積もり書の金額と申請書の記載額が一致しているか確認。桁数や単位の誤記に注意しましょう。 - 添付書類の漏れ

登記事項証明書や納税証明書、写真データなど、要求される資料が全部そろっているかチェックリストで管理しよう。

併用ができるかどうか必ず確認

国の補助金と自治体の補助金は、同じ工事で併用できる場合とできない場合があります。

公募概要を見れば併用の可否が記載されていますので、必ず確認しましょう。不明な場合は窓口に聞けばわかると思います。

併用できた場合、双方を申請しないと損してしまう場合がありますので注意です。

下記の表をご参考ください。

| 組み合わせ | 可否 | 基本ルール |

|---|---|---|

| 国 × 国 | × | 工事内容・契約内容・工期 が重複する場合は不可。 ただし 契約を分けて工期もずらし、対象工事が重ならなければ可。 |

| 国 × 国 (別カテゴリ) | ○ | 「補助」と「税制優遇」など制度の種類が違う場合は可 |

| 国 × 自治体 | △ | 自治体が独自財源なら 原則併用可。 ただし自治体によっては「国補助受給時は除外」と定める所もあるので要確認。 |

| 国or自治体 × 災害補助 | ○ | 罹災(りさい)証明書※3を要する応急修理制度は目的が異なるため併用可 |

| 補助金 × 保険 | ○ | 火災・風災保険は民間給付なので重複カウントされない |

※3:罹災(りさい)証明書・・・地震被害や台風、津波などの自然災害や火災の被害に遭って住居が損壊してしまった場合、家(住居)の被害やその被害の程度を証明するもの。

情報収集と迅速な申請!

補助金は自分から申請をする必要があります。そのため受け身ではなく自主的な情報収集と行動がカギになります。

また補助金は「予算枠が満了した時点」で受付終了となることが多く、特に人気の高い制度は公募開始後すぐに枠が埋まることもあるので、迅速に申請できるような行動もカギになります。

これらのポイントをしっかり押さえておけば、手続きミスによるトラブルを大きく減らし、補助金の交付をスムーズに進めることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

リフォームは人生をガラッと変えることができるからこそ、より多くの人によりお得に工事をしてもらいたいという思いがあります。

そんな時に役立つのが国や自治体から出されている補助金です。

しかしその制度は非常に複雑なので「何も分からない!」「何からやればいいの!」という方がほとんどだと思います。

今回はそんなリフォームの補助金を申請するにあたって、補助を受けられる条件、準備すること、申請から受け取りまでの流れ、注意すべきポイントなどのリフォームの補助金の基本について解説してきました。

「分からない•••」から「分かる!」になりましたでしょうか?

リフォームを考えている方の助けになれたならば幸いです。