近年、線状降水帯による記録的大雨が全国各地で発生し、戸建て住宅の床下への浸水被害が深刻化しています。

一見すると軽微に思える床下浸水も、実際にはカビの繁殖や建物の劣化など、取り返しのつかない被害につながりかねません。

近年よく耳にする「線状降水帯」は、そのような浸水や冠水を引き起こす原因のひとつです。

本記事では、線状降水帯とは何かをわかりやすく解説し、そこから生じる二次被害とその対策を紹介していきます。

特に戸建て住宅では床下浸水のリスクが高いので、冠水から家を守るための対策、そして浸水後に取るべき適切な行動を知っておくことをお勧めします。

この記事でわかること

・災害級の雨をもたらす「線状降水帯」の正体

・なぜ線状降水帯は冠水・床下浸水を引き起こしやすいのか

・戸建て住宅が直面する具体的な被害

・水が引いても終わらない…床下に潜む二次被害

・浸水によって失われるシロアリ防除や換気設備の効果とは?

・被害を最小限に抑えるための「床下復旧ステップ」完全ガイド

・線状降水帯に備えるための住宅メンテナンスと予防策

線状降水帯とは?

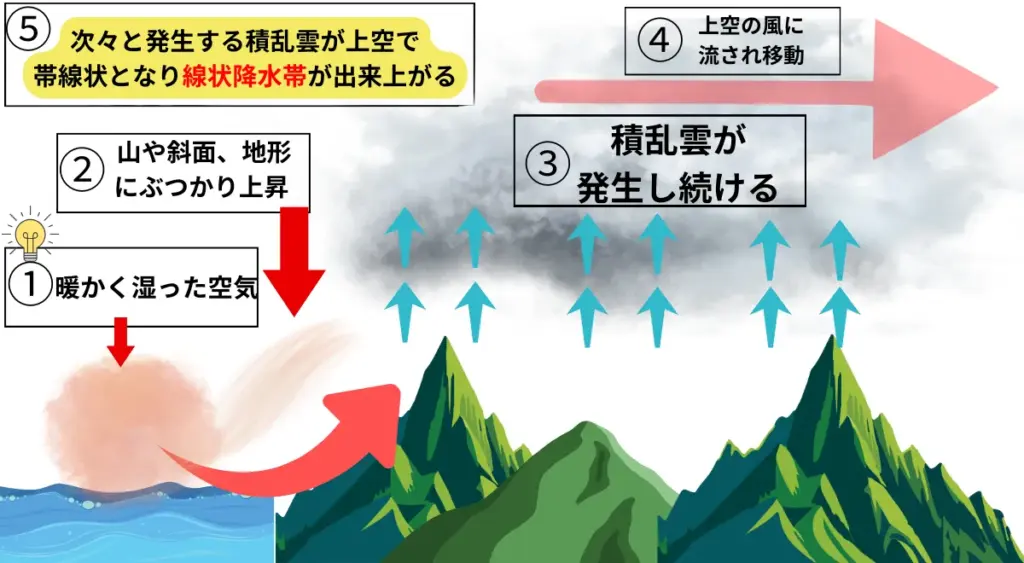

近年、よく耳にするようになった線状降水帯(せんじょうこうすいたい)とは、発達した積乱雲が帯のように連なり、同じ地域に数時間も強い雨を降らせ続ける現象を指します。

発生するメカニズムとしては、下図の通りです。

新しい雲が次から次へと生まれ、それが列をなして停滞するため、同じ地域に長時間雨を降らせ続けるのです。

まるで「雲のベルトコンベア」ができるようなイメージで、これが短時間で災害級の雨量をもたらす大きな要因となります。

夜のニュースで下図のような「とある町だけが真っ赤に染まった雨雲レーダー」を目にしたことがあると思います。

周囲は小雨なのに、その地域だけ延々と大雨が続いている。

それがまさに線状降水帯です。

「線状降水帯」という現象自体は以前から知られており、日本で集中豪雨が発生する際にはしばしば線状に連なる雨雲が確認されていました。

気象庁が1995年から2009年にかけての豪雨事例を調べたところ、台風によるものを除いた261件のうち約3分の2にあたる168件で線状の降水域が確認されており、このパターンが豪雨災害と強く関係していることが分かります。

とはいえ「線状降水帯」という言葉そのものが広く使われるようになったのは比較的最近のことです。特に注目を集めたのは、2014年8月に広島県で発生した集中豪雨災害以降で、この頃から報道や防災情報で頻繁に取り上げられるようになりました。

ただし、用語が一般に浸透した一方で、気象学的に明確な定義はまだ定まっていません。気象庁が暫定的に示す定義はあるものの、研究段階であり、今も議論が続けられているのが現状です。

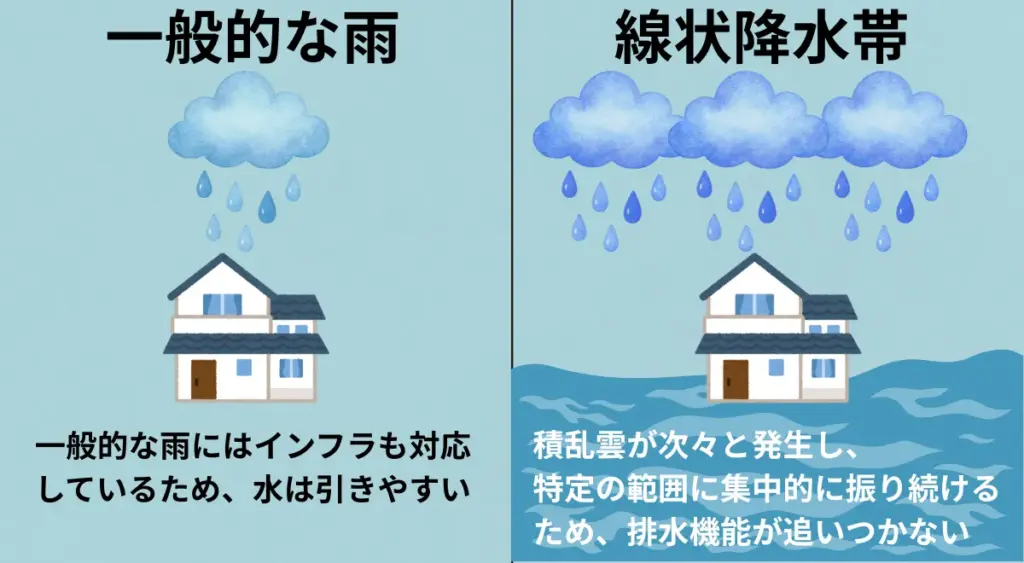

なぜ普通の大雨より、冠水・浸水を起こしやすいのか

これまで、通常の大雨が起きたくらいでは、道路を覆い被さるほどの雨水が溜まることはそうそう滅多にありませんでした。

しかし、線状降水帯は

・「狭い範囲に集中的に雨が降る」

・「長時間続く」

・「予測が難しい」

という3つの特徴を持ちます。

これらが重なることで、都市部や住宅地では短時間で排水機能が限界に達し、冠水や床下浸水が発生しやすくなるのです。

排水機能が追いつかないポイント

1:処理能力を超える雨量

短時間に異常な量の雨が降り続くため、排水路や下水道、河川の処理能力を一気に超えてしまい、水が行き場を失って冠水します。

2:地面の吸収力を超える持続的な雨

土壌や舗装面が水を吸収できる限界を超えてしまうため、地表に水が溜まり、住宅周囲に浸水が広がります。

3:排水設備の逆流

河川や下水道の水位が急上昇すると、排水管や排水桝から水が逆流し、床下に汚水や雨水が侵入するケースもあります。

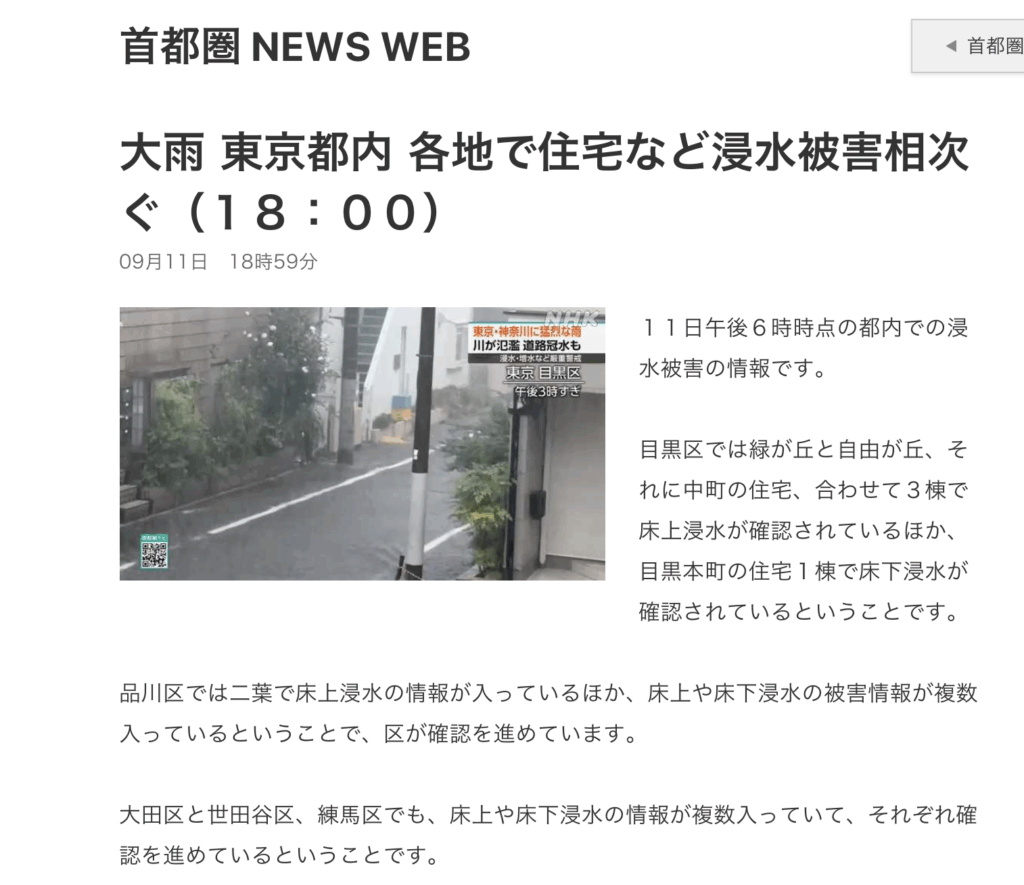

筆者の地元、川崎でも冠水・床下浸水の被害が騒がれていますが、記憶にある限りここ数十年間、道路が膝下くらいまで来ることはありませんでした。

👇川崎市内の画像

車が波を打って道を進んでいます。

戸建て住宅への具体的な影響

線状降水帯による豪雨は、戸建て住宅に深刻なダメージを与えます。

とくに床下や基礎は水の影響を受けやすく、一度浸水すると後々まで被害を引きずることも。

そこで、主なパターンを見てみましょう。

1. 地表冠水による床下への逆流

数十分で排水能力を超えるほどの雨が流れ込み、道路や庭が一面の水たまりに。溜まった雨水は行き場を失い、床下へと逆流していきます。気づいた時には床下が水浸しになっているケースも珍しくありません。

2. 基礎部分からの浸水

基礎に細かなひび割れがあったり、換気口が冠水ラインより低い位置にあると、そこから静かに水が侵入します。外からはわかりにくいのに、床下にはじわじわと水が広がり、木材が湿気を含んで腐食の原因に。後になって床がきしむ、沈むといった被害へとつながります。

3. 排水設備の機能停止

集中豪雨によって下水や排水管が限界を超えると、今度は水が逆流。ときには汚水が床下に流れ込み、泥やにおい、細菌まで持ち込まれます。見えない場所だからこそ被害が広がりやすく、衛生面でも大きなリスクとなります。

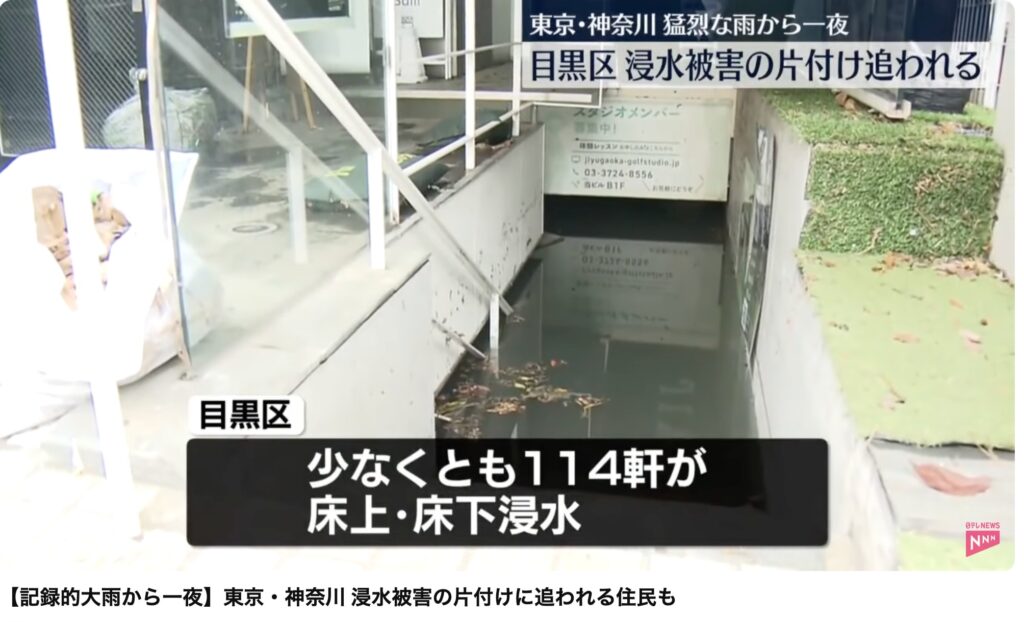

実際の住宅被害の例👇

床下点検口を開けると・・・

筆者の実家のトイレは逆流現象。大量の雨や異物で排水管がつまり、水が流れず逆流し、床下や屋内に溢れ出しました。👇

あふれ出した水は、気づけば床下にとどまり続けます。

では、その水は自然に消えてなくなるのか、それとも残り続けてしまうのか。

ここからは「浸水してしまった床下の水は自然に引くのか?」という、多くの方が抱く疑問について見ていきましょう。

床下の水は自然に引くのか?

結論からいえば、一部は自然に引くこともあるが、完全に乾くことはほとんどありません。

- 自然に引くケース

地盤が水を吸収できる場合や、排水路につながっている場合は、数時間〜数日で水位が下がることがあります。 - 残ってしまうケース

しかし床下は土やコンクリートに囲まれた“閉ざされた空間”のため、水がたまりやすく、抜け道がないとそのまま停滞してしまいます。泥やゴミで排水口が詰まっていると、さらに水は引きにくくなります。

ただし、ここで注意したいのでは、水が引いたら安心――そう思うのは大きな誤解です。

むしろ床下の被害はその後が本番。

水が引いた後の「湿気」は静かに、確実に、家と暮らしをむしばんでいきます。

たとえ表面の水がなくなっても、湿気や水分は土台や木材に深く染み込んだまま残り、これが カビ・腐食・シロアリ被害 を誘発する大きな原因となります。

「豪雨→床下浸水→水が引く」。

そこで、一度浸水した床下の水が引いたのちに考えられる、二次被害についてみていきましょう。

1. カビの大量繁殖

湿気がこもる床下は、カビや雑菌にとって理想的な環境です。数日もすれば白い胞子が広がり、室内の空気に悪影響を及ぼすだけでなく、独特の悪臭が立ち上り家全体を包み込みます。鼻炎や喘息、皮膚炎などの健康被害とあわせて、生活の快適さをじわじわと奪っていくのです。

2. 建物そのものが蝕まれる

水にさらされた木材は腐り、鉄は錆び、基礎も劣化。さらに厄介なのは、これまで施工していたシロアリ防除の薬剤が水で流れ落ちることです。守りを失った床下は、再びシロアリの標的となってしまいます。

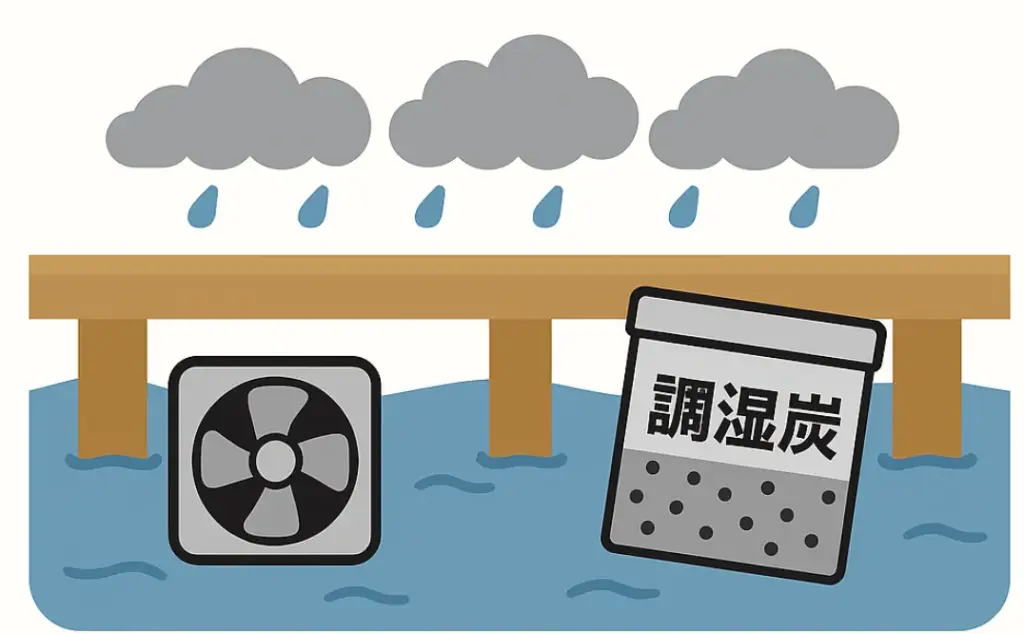

3. 換気・防湿設備の機能が失われる

床下換気扇や防湿シートは浸水すれば一瞬で機能を失い、湿気がこもって被害を加速させます。さらに、調湿炭や防湿材も飽和して役立たなくなり、過去のシロアリ予防処理も流れ落ちてしまうなど、これまでの対策が一気に無効化される恐れがあります。

床下に残った湿気が、カビ・腐食・シロアリ被害といった二次災害を引き起こす――。

ここで紹介してきたように、浸水後の床下は放置すればするほど被害が広がり、住まいの安全性や快適さを大きく損ないます。

では、ここで重要なのは、そもそもこうした浸水を「起こさない」ためにはどうすればいいのか。

次に、線状降水帯による冠水に備えて、戸建て住宅でできる事前対策を見ていきましょう。

線状降水帯による冠水への事前対策

豪雨が来たら、住宅への浸水被害は諦めざる負えない。というわけではありません。

いつ突発的に災害級の雨が来たとしても、床下浸水などの被害を限りなく減らす方法はあります。

ここでは「排水」「基礎」「緊急対応」 の3つの視点から、実際にできる予防策を見ていきましょう。

戸建て住宅でできる予防措置

排水設備の点検・整備

- 雨樋の詰まりを定期的に除去:落ち葉やゴミであふれると排水機能が失われます。

- 敷地内の排水溝を清掃:泥やゴミをためないことでスムーズな排水を確保。

- 床下換気口の確認:冠水ラインより低い位置にある場合は水の侵入経路になりやすいため要注意。

基礎部分の補強

- ひび割れの補修:小さなひびでも水の侵入口に。早めに塞ぐことが肝心。

- 防水処理の実施:基礎コンクリートを防水材で保護するだけでも浸水リスクは軽減できます。

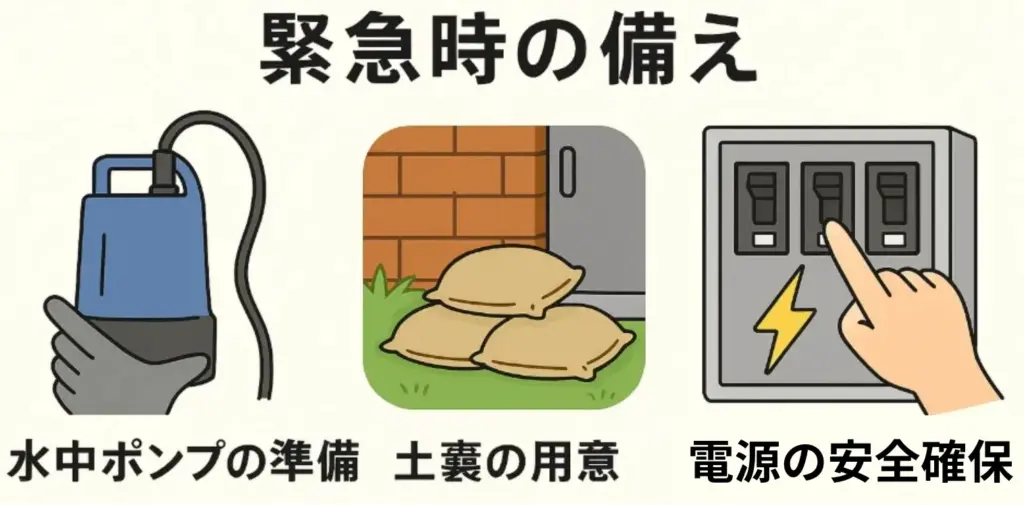

緊急時の備え

- 水中ポンプの準備:浸水時にすぐ使えるよう保管場所を決めておく。

- 土嚢の用意:床下換気口や玄関周りに設置すれば水の侵入を一時的に防止。

- 電源の安全確保:感電防止のため、ブレーカーの位置や遮断方法を家族全員で共有しておく。

こうした備えは「普段からやっておくのは大変」と感じるかもしれません。

ですが、いざ浸水してしまった場合の復旧費用や労力を考えると、その効果は非常に大きなものになります。

特に水害が多い地域では、日常の小さな備えこそが被害を最小限に食い止める決め手となるのです。

「浸水キキクル」で知る、自宅周辺の危険度チェック

床下浸水の対策を考えるときに、まず気になるのは「うちの家も本当に危ないの?」という点ではないでしょうか。

そんな不安に応えてくれるのが、気象庁が提供している 「浸水キキクル」。

大雨による浸水リスクを5段階に色分けして地図上に表示してくれるので、一目で「いま自宅周辺がどれほど危険なのか」がわかります。

危険度の算出には、地形や土地の水はけなどを考慮した「表面雨量指数」を使用。情報は10分ごとに更新され、さらに最大1時間先までの予測もチェック可能です。

突発的な大雨でも、事前に動ける判断材料となりますし、

- 「このまま外出して大丈夫?」

- 「もう準備を始めたほうがいい?」

といった判断にも役立ちます。

特に低地に住んでいる方や、排水設備に不安がある住宅では「警戒」や「危険」と表示された時点で早めの対応を推奨します。

さらに「災害切迫」となれば、床上浸水の恐れが非常に高いため、貴重品を高い場所へ移すなど具体的な行動が求められます。

こうしたリアルタイム情報を確認しておけば、被害を未然に防げるだけでなく、緊急時の行動判断を早める助けになります。

▶ 参考:現在発表中の浸水キキクル(大雨警報(浸水害)の危険度分布)|気象庁

床下浸水発生時の緊急対応

床下浸水を発見したとき、真っ先に行うべきは自分と家族の安全を守ることです。

電気設備が水に触れている可能性があるため、必ずブレーカーを落として感電事故を防ぎましょう。

浸水が深刻な場合は、無理に作業を続けず速やかに避難を優先してください。

重要

被害状況は写真に納めて記録をしておきましょう。

罹災証明や火災保険の請求には写真が重要な証拠となります。 外観や室内、床下換気口付近など外から確認できる範囲を撮影すれば十分です!

応急処置の手順

1. 排水作業

水が落ち着いたら、可能な範囲で水を外に出すことが第一歩です。

・水中ポンプやバケツを使って床下の水を排出

・排水口の詰まりを確認し、泥やゴミを取り除く

・周辺の水位が高い場合は、自然に低下するのを待つ

2. 汚泥・ゴミの除去

排水が済んでも、床下には汚泥や漂流物が残ります。これを放置するとカビや悪臭の原因になります。

・作業時は マスク・手袋・長靴 を必ず着用

・汚泥やゴミを丁寧に取り除く

・作業は短時間で切り上げ、無理をしない

3. 清拭・洗浄

仕上げに汚れを落とし、カビの栄養源を残さないことが大切です。

・清潔な水で床下全体を洗い流す

・木材や基礎についた泥をブラシなどで除去

・換気口の清掃も忘れずに実施

専門業者への依頼を忘れずに!

床下は暗く狭く、長時間の作業は転倒や熱中症などのリスクを伴います。応急的な対応はあくまで「被害を広げないための一時しのぎ」と考え、できるだけ早く専門業者に相談するのが現実的で安全です。

自力での対応が難しい場合は、ROY株式会社へ

床下が浸水した後、水を抜いて一見乾いたように見えても、内部には被害が潜んでいることがあります。

木材や断熱材に湿気が残れば、時間の経過とともに カビや腐食が進み、基礎や配管が目に見えない部分で劣化している可能性も否定できません。

さらに、浸水で床下換気扇にゴミが詰まり発熱リスクが高まったり、過去に散布したシロアリ防除剤やカビ防止の薬剤が流されて効果を失うといった問題も起こり得ます。これらは素人の目では判断がつきにくく、表面的に「もう大丈夫そうだ」と思ってしまうのは危険です。

ROY株式会社では、2011年に発生した東日本大震災や、2018年に大阪を襲った台風21号。

また、2019年に千葉に甚大な被害を与えた台風15号、19号の復興工事にあたった実績を持ち、床下浸水被害はもちろん、建物の修繕も専門的に行なっております。

もしお困りの際はご気軽にお問い合わせください。

まとめ:線状降水帯時代の戸建て住宅防災

ここまで、線状降水帯による床下浸水とその対策について、事前準備から長期的な管理まで包括的に解説してきました。

改めて振り返ると、床下浸水は決して軽視できない深刻な問題であり、適切な知識と準備があれば被害を大幅に軽減できることがお分かりいただけたかと思います。

線状降水帯による冠水は、今後も頻発が予想される気象現象です。戸建て住宅における床下浸水は、単なる水害では済まない深刻な問題であり、カビ被害や構造的損傷など、長期的な影響を及ぼします。

重要なポイント

・床下浸水は迅速な対応が被害拡大防止の鍵

・カビ発生防止には徹底的な乾燥と適切な消毒が必須

・自力対応の限界を見極め、専門業者への依頼を躊躇しない

・事前の備えと定期的なメンテナンスで被害を最小化

戸建て住宅にお住まいの皆様は、線状降水帯による冠水リスクを正しく理解し、床下への浸水対策とカビ防止策を講じることで、大切な住まいと家族の健康を守ることができます。被害発生時は安全を最優先に、適切な判断と行動を心がけましょう。

Q&A

-

床下浸水の水は自然に引きますか?

-

一部は地盤や排水状況によって引くこともありますが、完全に乾くことはほとんどありません。湿気が残り、カビやシロアリ被害の原因となるため放置は危険です。

-

床下浸水はどのくらいでカビが発生しますか?

-

早ければ数日で胞子が広がり始めます。湿気がこもった状態を放置すると、室内の空気環境にも悪影響が出るため、迅速な乾燥が必要です。

-

線状降水帯と普通の大雨はどう違うのですか?

-

線状降水帯は狭い範囲に集中して大雨を長時間降らせるため、排水が追いつかず冠水や床下浸水を引き起こしやすいのが特徴です。

-

浸水が起きたらまず何をすればいいですか?

-

感電を防ぐために必ずブレーカーを落とし、安全を確保してください。その後、被害状況を写真で記録し、可能な範囲で排水・清掃を行いましょう。

-

床下浸水は火災保険で補償されますか?

-

多くの場合、浸水被害は火災保険(風水害補償)でカバーされます。ただし契約内容により異なるため、証券を確認し、必要に応じて専門業者の見積もりや写真を添付して申請しましょう。

-

自力で対応できる浸水と、業者に依頼すべき浸水の違いは?

-

浸水の深さが30cm以上、電気設備の水没、強い悪臭やカビの急増が見られる場合は専門業者への依頼が必須です。軽度であっても不安があれば相談するのが安心です。

-

床下浸水の復旧はどのくらい時間がかかりますか?

-

被害の程度によりますが、自力での排水や乾燥では数日〜数週間かかることもあります。業者による本格的な乾燥・消毒を行えば短期間で安全な状態に戻せます。

-

床下浸水を防ぐためにできる日常的な対策はありますか?

-

雨樋や排水溝の清掃、基礎のひび割れ補修、防水処理、土嚢や水中ポンプの準備などが有効です。また、気象庁の「浸水キキクル」でリアルタイムの危険度を確認して備えることも大切です。