屋根の雨漏りは「家のSOS」

「少しの雨染みだから大丈夫」と思って放置していませんか?

実は、屋根の雨漏りは住宅の寿命を大きく縮める“静かな災害”です。

放置すればするほど、屋根裏や壁の内部で見えない部分に深刻な雨漏り被害が進行します。

一度、内部構造や断熱材まで浸水が及ぶと、修理費用は数十万円〜百万円規模に膨らむことも。

この記事では、屋根の雨漏りが引き起こす被害の実態と、早期発見・対策・業者選びのポイントまで、一級建築士監修のもと詳しく解説します。

屋根の雨漏りはなぜ起こるのか

屋根の雨漏りは偶然に起こるものではなく、必ず何らかの構造的・経年的な原因があります。

雨水はわずかな隙間からでも侵入するため、屋根材の劣化や施工不良、または台風・地震などの自然要因によって、防水性能が低下すると徐々に被害が拡大していきます。

雨漏りの初期段階では、見た目に異常がなくても屋根裏や下地材に浸水が始まっているケースが多く、早期発見には専門的な点検が欠かせません。

以下では、屋根の雨漏りを引き起こす代表的な原因を詳しく見ていきましょう。

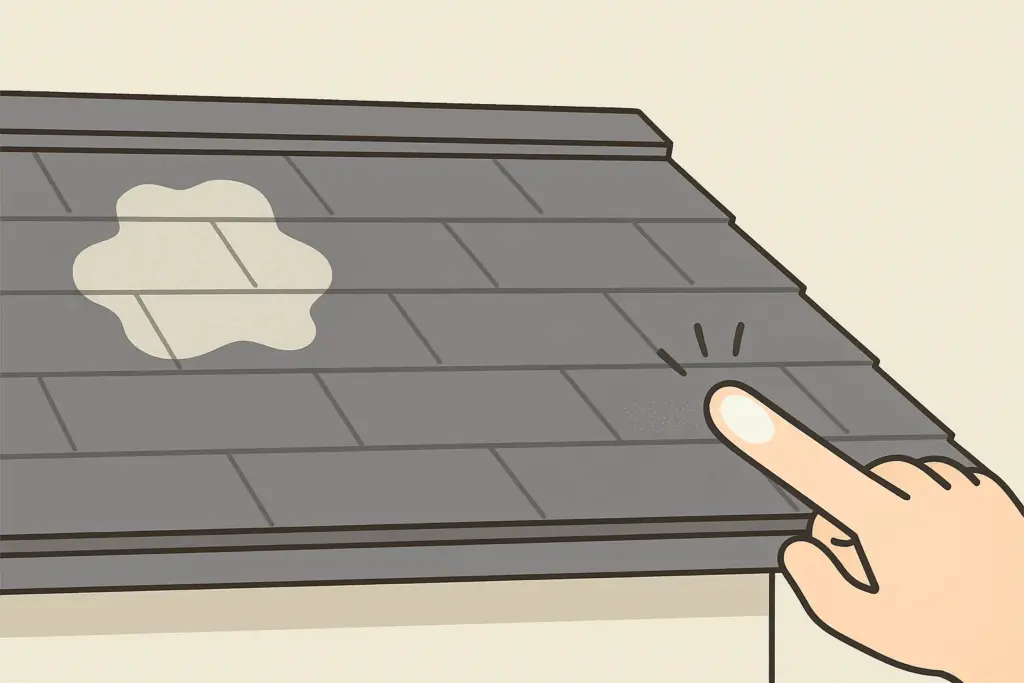

● 瓦やスレートの劣化・ズレ

屋根の雨漏り被害の原因で最も多いのが、瓦やスレート(化粧スレート)などの屋根材の劣化やズレです。

強風や台風、地震などの外的要因に加え、経年劣化による下地(野地板)や釘の緩みが進行すると、屋根材が浮いたり、ずれたりしてわずかな隙間から雨水が内部に浸入します。

特にスレート屋根の場合、表面を保護している防水塗膜(トップコート)が一般的に10〜15年ほどで劣化するといわれています。

塗膜が劣化すると、屋根材自体が水を吸収しやすくなり、ひび割れや反りが生じて屋根裏への雨水侵入リスクが急激に高まります。

また、瓦屋根でも漆喰(しっくい)部分の剥がれやズレを放置すると、雨水が棟内部へ入り込み、下地木材(垂木・野地板)の腐食や雨漏り被害につながります。

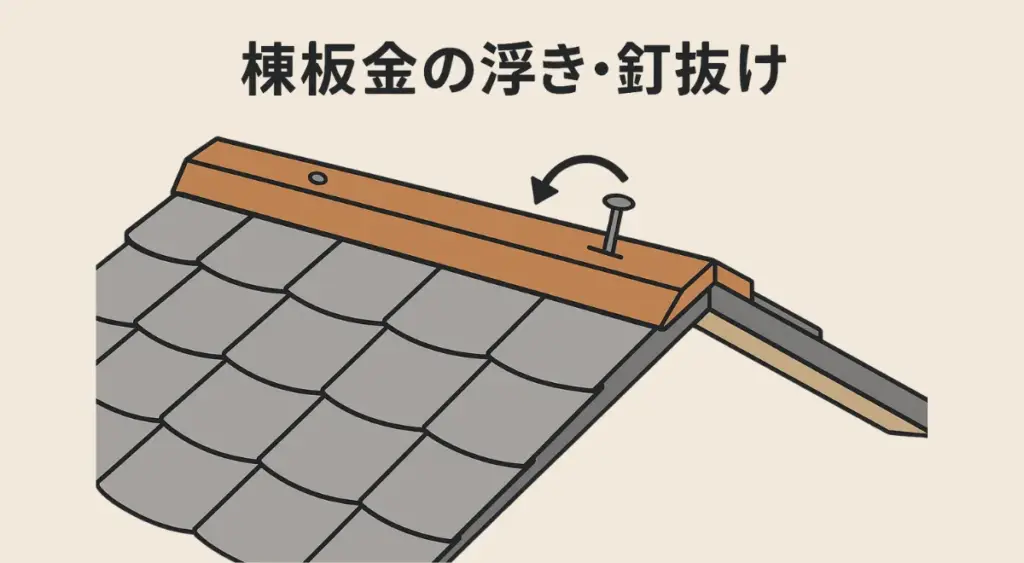

● 棟板金の浮き・釘抜け

金属屋根やスレート屋根で特に多い雨漏り原因が、「棟板金(むねばんきん)」の浮きや釘の抜けです。

棟板金とは、屋根の最上部(棟)に取り付けられている金属製のカバー部材で、屋根材の接合部を保護し、風雨の侵入を防ぐ重要なパーツです。

しかし、棟板金を固定している釘やビスは経年劣化や強風の影響で徐々に緩み、そのわずかな隙間から雨水が内部へ侵入します。特に台風や春一番などの強風時には、棟板金全体が浮き上がったり、釘が完全に抜け落ちて飛散するケースも見られます。

棟部分から侵入した雨水は、下地の貫板(ぬきいた)や野地板(のじいた)を腐食させ、放置すれば屋根内部の木材や断熱材にまで被害が広がることもあります。

見た目では異常が分かりにくいため、風の強い地域や築10年以上の住宅では、定期的な屋根点検と釘・ビスの再固定が欠かせません。

● 防水シート(ルーフィング)の劣化

屋根の内部構造で最も重要な役割を担うのが、防水シート(ルーフィング)です。

これは屋根材の下に敷かれており、屋根材をすり抜けた雨水を最終的に食い止める“第二の防水層”として機能します。

つまり、ルーフィングが健全であれば多少の屋根材の破損があっても、室内まで雨水が到達することはありません。

しかし、経年劣化によってこの防水シートが破れ・ひび割れ・硬化すると、屋根材をどれだけ新しくしても根本的な雨漏りの解決にはならないのが実情です。

ルーフィングの一般的な耐用年数は20〜25年程度であり、築20年以上経過している住宅では、すでに防水性能が大幅に低下しているケースが多く見られます。

特に、古い住宅で使用されているアスファルトルーフィングは、紫外線や熱の影響で劣化が早く進みやすい傾向にあります。放置すれば、野地板(のじいた)や垂木(たるき)まで雨水が侵入し、屋根全体の張り替え(葺き替え)工事が必要になるケースも少なくありません。

● ベランダ・谷部分・外壁取り合い部の隙間

屋根の雨漏りは、屋根材の破損だけでなく、ベランダや外壁との「取り合い部」からも発生します。

この「取り合い部」とは、屋根と外壁・ベランダ・棟板金など、異なる部材が交わる境界部分のこと。

構造的に水が溜まりやすく流れにくい“弱点”となるため、最も雨漏りリスクが高い箇所のひとつです。

特に屋根の形状が複雑な住宅(寄棟・入母屋・谷型など)では、谷部分(屋根のV字に雨水が集まる箇所)に水流が集中しやすく、経年劣化した谷板金(たにばんきん)の継ぎ目やコーキングの隙間から水が浸入します。

また、ベランダと外壁の取り合い部は、防水層(FRP防水やウレタン防水)と外壁シーリングの接点であり、

この部分のコーキングの亀裂・剥離・紫外線劣化を放置すると、雨水が外壁の裏側を伝って室内の天井や壁紙にシミを作るケースも多く見られます。

雨漏り被害は「見えない場所」から進行する

屋根から浸入した雨水は、まず屋根裏(天井裏)に溜まり、目に見えない部分で建物の内部構造をむしばんでいきます。この段階では外観に変化がなく、住んでいる人が気づかないまま被害が拡大していくのが特徴です。

屋根裏で実際に起こっている主なトラブルは以下の通りです。

- 木材の腐食とカビの発生

湿気がこもることで梁(はり)や垂木(たるき)などの構造木材が腐り、黒カビや青カビが発生します。これにより建物の耐久性が大きく低下します。 - 断熱材の吸水・劣化

雨水を吸った断熱材は乾きにくく、保温・防音効果が失われます。さらに、湿った断熱材はカビやダニの温床となり、室内環境にも悪影響を及ぼします。 - シロアリや害虫の発生

湿気を好むシロアリが集まりやすく、

木材内部を食害してしまうことで構造的な強度が低下します。

雨漏りとシロアリ被害は、実は同時に発生しやすい二次被害の代表例です。 - 鉄部や金具の錆び・腐食

屋根裏には釘・金具・金属補強材などが多く使用されています。これらが錆びると、耐震性能の低下や軋み音の発生につながります。

これらの被害はすべて、普段は目視できない屋根裏内部で静かに進行します。

そのため、「天井に雨染みができた」「壁紙が浮いてきた」といったサインが見えた頃には、すでに屋根裏全体で深刻な雨漏り被害が発生している可能性が高いのです。

雨漏りの初期段階は見えない場所に現れる――だからこそ、定期的な屋根点検や屋根裏の確認が、早期発見と建物寿命の延命につながります

放置するとどうなる?二次被害の恐ろしさ

● 木材の腐朽による構造劣化

屋根からの雨漏りが続くと屋根裏や壁内部の湿気とカビが長期間滞留し、やがて柱(はしら)や梁(はり)、土台などの主要構造材が腐朽(ふきゅう)し始めます。

木材が常に湿った状態になると、繊維が分解されて強度が著しく低下し、建物全体の荷重を支える力が失われていきます。構造材の腐食が進行すると、家全体の耐震性が大幅に低下し、地震や台風などの揺れに対して大きなダメージを受けやすくなります。

特に雨漏りが梁や柱の接合部にまで及ぶと、修繕には大規模な補強工事が必要になるケースも少なくありません。

雨漏りによる木材腐朽は、目に見える前に進行する「静かな構造被害」です。

小さな水染みでも放置せず早期に点検・補修を行うことで、家全体の安全性と資産価値を守ることができます。

●カビ・ダニの発生による健康被害

屋根からの雨漏りで湿気が屋根裏や壁内部にこもると、カビ(真菌)やダニが繁殖しやすい環境が生まれます。

これらは目に見えないほどの微細な胞子やフンを空気中に放出し、室内に拡散することでアレルギー性鼻炎・喘息・アトピー性皮膚炎などの健康被害を引き起こす原因となります。

特に、梅雨や夏場など湿度が高い時期は繁殖スピードが早く、一度発生すると完全に除去するのが難しくなります。

また、カビは建材や断熱材にも根を張り、建物の美観や耐久性を損なうだけでなく、住環境全体を劣化させる要因にもなります。

雨漏りによるカビやダニの発生は、単なる「汚れ」ではなく健康被害の前兆です。

●電気系統への漏電・火災リスク

屋根からの雨漏りが天井裏にまで達すると、内部を通っている電気配線や分電盤(ブレーカー)周辺に水が回る危険があります。

雨水が配線の被覆(ひふく)部分に接触すると、ショートやスパーク(火花)が発生し、最悪の場合は漏電や電気火災につながるおそれがあります。

特に、古い住宅や天井裏の断熱材の上に配線が敷かれている構造では、水分が滞留しやすく、湿気による絶縁劣化が早く進む傾向にあります。漏電が起こるとブレーカーが頻繁に落ちるほか、気づかないまま金属部分に電流が流れて感電事故のリスクも発生します。

「ブレーカーが落ちやすい」「天井付近で焦げ臭い」などの異常を感じたら、すぐに電気系統の確認と屋根の点検を行うことが重要です。

● シロアリ被害

雨漏りによって屋根裏や壁内部の木材が湿ると、その湿気を好むシロアリ(白蟻)が発生・侵入しやすい環境が整います。

シロアリは乾燥した木材よりも水分を含んだ柔らかい木材を好んで食害するため、雨漏りを放置すると被害の進行が一気に加速します。

特に、垂木(たるき)・梁(はり)・柱などの構造材が濡れた状態で放置されると、シロアリが木材内部にトンネル状の道(蟻道)を作り、外から見えない場所で静かに建物の強度を蝕んでいきます。また、屋根裏だけでなく壁内部や床下にまで湿気が伝わると、雨漏りとシロアリの二重被害に発展し、修繕費用も大幅に増加します。

このようなケースでは、屋根の補修と同時に防蟻処理・木材保護施工を行うことが不可欠です。

雨漏りによる湿気は、シロアリにとって“住みやすい環境”そのものです。

小さな水染みを見逃さず、早期点検と合わせてシロアリ被害の有無も確認することが、建物の寿命を守る大切なポイントです。

実際に起きた雨漏り被害事例

これは、実際に発生した屋根の雨漏り被害の一例です。

大雨の翌日、

「屋根のほうからポタポタと水の音がする」とのご相談を受け、ROY株式会社の屋根専門スタッフが現場へ急行しました。

- 天井板(野地板)に濃い雨染み跡(茶色いシミ)があり、雨水の侵入履歴が明確。

- 野地板の木目に沿って水分が広がった跡があり、長期間にわたり湿潤状態が続いたと推測される。

- 鉄部(釘や金具など)に錆の発生を確認。雨水が金属部に直接触れていた証拠。

- 木材表面が黒ずみ・ささくれ・部分的な剥離を起こしており、腐朽菌の繁殖が進行中の可能性。

防水シート(ルーフィング)の破れや棟板金の釘抜けなどから雨水が侵入し、天井裏の構造材を長期間湿らせている状態。

木材の耐久性低下・カビ・シロアリ誘引の危険性があります。

- 梁・垂木・柱などの構造材に黒シミ・変色が広範囲に見られる。

- 木材表面の劣化・カビ汚染が進行している。

- 一部の梁にひび割れや反りがあり、雨水による乾湿の繰り返しによるダメージが疑われる。

- 柱と梁の接合部に劣化・黒カビの付着が確認でき、構造上の弱点に水分が集中している。

屋根材のズレや谷部分の隙間、防水シートの劣化によって、複数箇所から雨水が浸入している状態。

構造体(梁・垂木)へのダメージが蓄積しており、耐震性の低下にもつながる危険性があります。

二次被害リスク

・構造材の腐朽による耐久性・耐震性の低下

・カビ胞子の拡散による室内空気汚染・健康被害

・湿気に誘引されたシロアリ・害獣の発生リスク

・断熱性能の低下による光熱費増大

・金属部の錆による構造接合部の緩み・破損

雨漏り修理の費用相場

屋根の雨漏り修理費用は、被害の範囲・劣化の進行度・選択する工法によって大きく異なります。

一見小さな雨染みでも、屋根裏の腐食や防水層の損傷が進んでいる場合は、部分補修だけでは対応しきれず、屋根全体の葺き替えやカバー工法が必要になることもあります。

下記は、一般的な雨漏り修理の費用目安です。

| 修理内容 | 費用相場(税込) | 内容・特徴 |

|---|---|---|

| 部分補修(コーキング・板金補修) | 約3〜10万円 | 屋根の一部や棟板金・コーキングなどを部分的に補修 |

| 防水シート(ルーフィング)張り替え | 約20〜50万円 | 下地防水層を再施工。根本原因を解消する修理 |

| カバー工法(重ね葺き) | 約60〜120万円 | 既存屋根の上に新しい屋根材を被せる工法。廃材処理が不要で工期も短い |

| 屋根葺き替え(瓦・スレート交換) | 約80〜150万円 | 既存屋根を撤去し、新しい屋根材と防水シートを全面交換する根本修繕 |

| 屋根点検・散水調査 | 無料〜約3万円 | 専門スタッフによる現地調査や散水による原因特定 |

費用を抑えるためのポイント

①築20年以上の住宅では、部分補修を繰り返すよりも、屋根全体のカバー工法や葺き替えを検討した方が長期的にお得です。

下地材(野地板やルーフィング)の劣化が進んでいる場合は、表面だけ直しても再発のリスクが高くなります。

②火災保険が適用されるケースもあります。

台風・突風・雪害・飛来物など自然災害による屋根の破損や雨漏り被害は、火災保険で修理費用の一部または全額が補償される場合があります。

申請には「被害写真」「見積書」「報告書」が必要となるため、専門業者に調査を依頼し、正確な診断を受けることが大切です。

雨漏り修理は、“安く直す”より“再発させない”ことが最も重要です。

被害の原因を正確に見極め、建物の構造に合った修繕方法を選ぶことで、将来的な費用を大きく抑えることができます。

点検・工事を行うベストタイミング

① 雨染みやカビを発見した時

天井や壁に現れる雨染み(シミ)やクロス(壁紙)の浮き、押入れ内のカビは、屋根の雨漏りが進行している初期サインです。

この段階では、まだ目に見える被害が小さいように見えても、屋根裏ではすでに木材や断熱材が湿気を含み、カビの繁殖や構造材の腐食が始まっている可能性があります。

早期に屋根点検を行えば、被害範囲の特定と最小限の補修で済むケースも多く、修繕費用を大幅に抑えることができます。

逆に、「少しのシミだから」と放置すると、内部の腐食が進行し、屋根全体の葺き替えや内装補修が必要になるリスクも高まります。

② 台風・豪雨のあと

台風や豪雨の直後は、屋根材や棟板金(むねばんきん)のズレ・釘抜け・浮きなど、強風による微細な損傷(目に見えない破損)が発生しやすい時期です。

外から見ても異常がないように見えても、実際には瓦の重なり目(目地)や板金の継ぎ目から雨水が少しずつ浸入しているケースが多く見られます。

このような小さな破損を放置すると、数ヶ月後に突然天井へシミが現れる「遅延型雨漏り」として被害が表面化します。また、飛来物による傷や、強風で浮いた瓦の下に溜まった雨水なども、時間をかけて防水シート(ルーフィング)の劣化や腐食を進行させる原因になります。

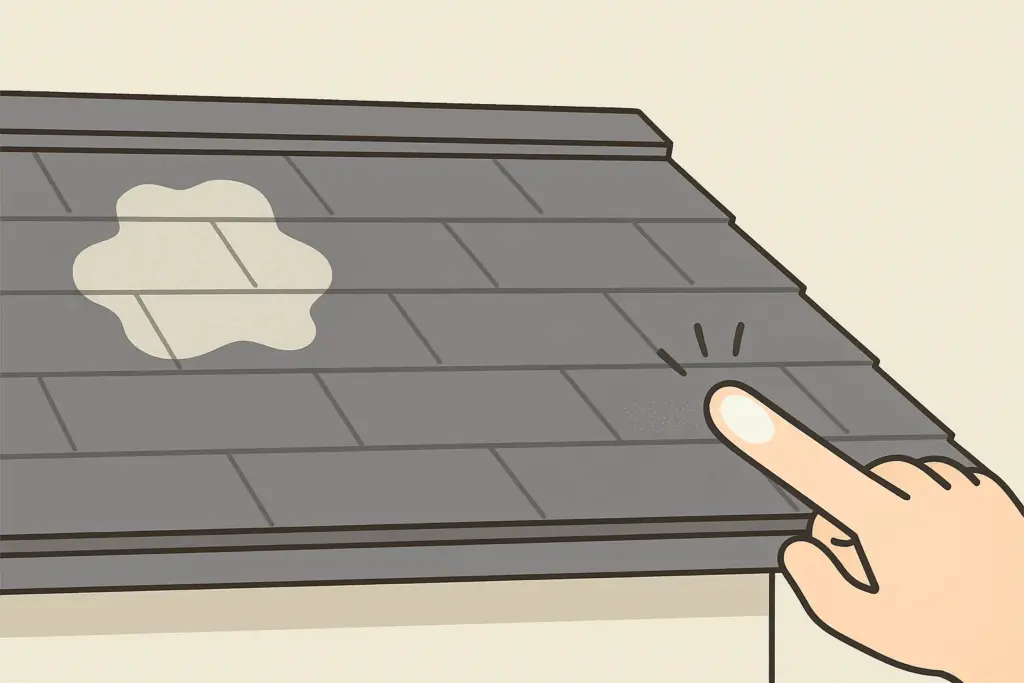

③ 屋根塗装から10年以上経過

スレート屋根やトタン屋根などの金属屋根は、表面に施された防水塗膜(塗装層)が雨水や紫外線から屋根材を守る重要な役割を果たしています。

しかし、この防水塗膜の耐用年数はおよそ10年とされており、時間の経過とともに塗膜が劣化すると、屋根材が直接雨水や紫外線にさらされ、ひび割れ・サビ・吸水といったダメージが進行していきます。

特に、屋根の表面に色あせやチョーキング現象(表面を触ると白い粉が付く状態)が見られたら、それは塗膜の防水機能が低下しているサインです。この段階で塗り替えを行えば、雨漏りを未然に防ぎ、屋根材の寿命を延ばすことが可能です。

④ 定期点検の習慣を

屋根は、日常生活の中で最も確認しにくい部分のひとつです。

そのため、見た目に異常がなくても経年劣化や台風による小さな破損が少しずつ進行し、気づかないうちに雨漏りが発生しているケースが少なくありません。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、年1回の定期点検を行うことが理想的です。

特に、一級建築士や屋根診断士などの専門資格を持つ業者による点検であれば、表面だけでなく屋根裏・防水層・棟板金の状態まで正確に確認することができます。

定期点検によって劣化を早期に発見できれば、部分補修で済ませられるため修繕費用を大幅に抑えることが可能です。

また、定期的に屋根の状態を記録しておくことで、将来的な保険申請やリフォーム計画の判断材料としても役立ちます。

よくある失敗例と注意点

雨漏り修理を依頼する際に、安さだけで業者を選んでしまうと、一見きれいに直ったように見えても、数ヶ月後に再発するトラブルが後を絶ちません。

ここでは、実際によくある失敗事例を紹介します。

安価な業者に依頼した結果、再発…

「他社より安かったから」と依頼したところ、屋根表面だけを補修し、内部の腐食部分を放置していたケースです。

一時的には雨漏りが止まっても、根本原因が解消されていないため、数ヶ月後に同じ箇所から再び雨漏りが発生しました。

コーキングだけで済ませてしまった

屋根の継ぎ目や板金部分にコーキング材を充填して修理完了。しかし、実際の原因は防水シート(ルーフィング)の破れや下地の腐食で、コーキングの上塗りでは根本的な防水性能が回復せず、数週間で再発したケースです。

見積もりに「足場費」や「撤去費」が含まれていなかった

工事後に「追加で足場代がかかります」「撤去費が別です」と請求され、結果的に高額な総費用になったという相談も少なくありません。

見積書の段階で費用の内訳を明示しない業者は、後から追加費用を請求する傾向があります。

火災保険を活用できるケース

「自然災害が原因の雨漏り」であれば、火災保険が適用される可能性があります。

対象になるのは以下のようなケースです。

・台風・突風・雹(ひょう)による屋根の破損

・飛来物による棟板金の外れ

・大雪による雨樋破損

申請には「被害写真」「修理見積書」「被害報告書」が必要です。

ROY株式会社では、一級建築士が保険書類の作成サポートも行っています。

信頼できる業者を見分ける3つのポイント

屋根の雨漏り修理で最も大切なのは、“どの業者に依頼するか”という選択です。費用の安さだけで決めてしまうと、表面的な補修で終わってしまい、再発トラブルや追加費用の発生といった後悔につながるケースが少なくありません。

安心して任せられる業者を見極めるために、以下の3つのポイントを確認しましょう。

① 見積もりが無料で、内訳が明確であるか

優良業者は、現地調査と見積もりを無料で実施し、その際に費用の内訳(人件費・材料費・工事内容・保証内容)を丁寧に説明してくれます。

見積書には、使用する屋根材の種類や補修範囲、施工工程まで明記されているのが理想です。

「口頭での説明だけ」「今日契約すれば安くなる」といった即決を迫る業者は注意が必要です。

見積書の透明性は、そのまま業者の誠実さを示す指標といえるでしょう。

② 資格・施工実績があるか

雨漏り修理は見た目の補修ではなく、建物の構造を理解した技術力が求められます。

以下のような専門資格を持つスタッフが在籍しているかを確認しましょう。

- 一級建築士 … 建物全体の構造を把握し、原因を根本から分析できる

- 雨漏り診断士 … 雨水の浸入経路を正確に特定する専門資格

- 屋根工事技士 … 適切な工法や材料選定ができる屋根の施工専門家

これらの資格を持つ業者は、構造面・防水面の両方から再発防止を提案できる点が強みです。

ROY株式会社のように、一級建築士による調査と自社施工の両立体制を持つ業者は特に信頼性が高いといえます。

③ アフターフォロー体制が整っているか

雨漏り修理は「施工して終わり」ではなく、修理後の点検・保証・再発防止メンテナンスまでが重要です。

施工後に定期点検や保証期間(5年・10年など)を設けている会社は、施工品質に自信がある証拠といえるでしょう。

また、工事後に写真付きの施工報告書を提出してくれるか、問い合わせや不具合対応のレスポンスが早いかといった点もチェックポイントです。

雨漏り修理の“安心”は、工事の価格ではなく「誠実な対応と継続的なサポート」で決まります。

信頼できる業者を選ぶことで、長期的に安全で快適な住まいを維持できます。

お困りごとはROY株式会社へ

ROY株式会社の強みは「建物 × 衛生」を同時に守ること!

屋根の雨漏り対策を考える際に、もう一つ見逃してはならないのが“衛生リスク”への対応力です。

湿気を好むシロアリ・ネズミ・ハクビシン・コウモリなどの害獣・害虫は、屋根裏や壁内部のわずかな隙間から侵入し、フン害・断熱材の破損・悪臭などを引き起こします。

つまり、雨漏りの放置は建物の劣化と同時に衛生被害をも拡大させるリスクがあるのです。

ROY株式会社は、一般的な屋根工事業者とは異なり、一級建築士事務所としての構造診断力と、害虫・害獣駆除の専門技術を兼ね備えた数少ない総合リフォーム企業です。

ROY株式会社が選ばれる理由

建物の構造と防水性能を一級建築士が診断

┗ 屋根の状態だけでなく、下地・梁・防水層・通気構造まで徹底調査

シロアリ・ネズミ・ハクビシン・コウモリなどの駆除・防除にも対応

┗ 雨漏りと衛生トラブルを同時に解決できる「建物×衛生」一体型の施工

自社施工による適正価格と品質管理

┗ 中間マージンが発生せず、職人の技術力を直接反映

火災保険申請や修繕報告書のサポート

┗ 一級建築士が現場写真・被害報告を正確に作成し、保険活用を支援

施工後のアフター点検・保証体制

┗ 雨漏り再発や害獣再侵入を防ぐ長期的サポート

ROY株式会社の対応エリアと特徴

- 対応エリア:全国対応可能

- サービス内容:シロアリなどの害虫駆除・害獣駆除・屋根雨漏り・床下などの総合リフォーム

- 戸建て専門

- 即日対応可能

- 調査・見積り無料+施工後報告書付き

- 修繕・リフォームは月々3,300円から〜

- 害獣駆除費用は4,730円から〜

よくあるQ&A

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次