はじめに

「天井裏でカサカサ音がする」「夜中に天井から小さな足音が聞こえる…」――そんな経験はありませんか。それはもしかすると、あなたの家にクマネズミが潜んでいるサインかもしれません。

クマネズミは都市部のビルや住宅に適応した害獣で、見た目の小ささから「ただの小動物」と軽視されがちです。しかし実際には、人の健康を脅かす多くの感染症を媒介する危険な存在なのです。放置すれば、家族全員が深刻な病気にかかるリスクが高まります。

本記事では、一級建築士事務所として建物構造と衛生管理の両面から駆除・再発防止に取り組むROY株式会社が、クマネズミがもたらす主な感染症と、家庭で今すぐ実践できる予防・対策法を徹底解説します。「ネズミ駆除の記事を見た」とお伝えいただければ、専門スタッフが優先的にご案内いたします。

クマネズミとは?―都会にも潜む”隠れた感染リスク”

都市型ネズミの代表格

クマネズミは、体長15〜20cm、長い尾を持ち、壁や配管を垂直に登ることができる「高所型のネズミ」として知られています。ドブネズミやハツカネズミと異なり、人間の生活空間により近い場所で活動するのが特徴です。

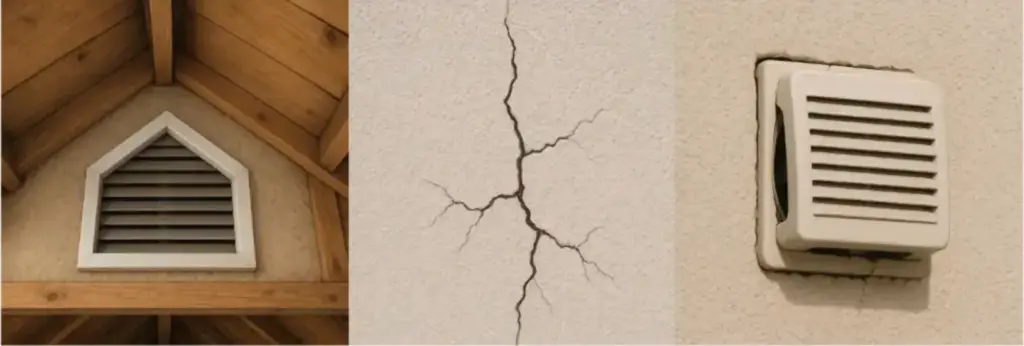

主な生息場所は、屋根裏・天井裏・壁の中・配管スペース・換気ダクト内など。つまり、私たちの頭上や壁の向こう側で、気づかないうちに巣を作り、繁殖している可能性があるのです。

クマネズミの特徴的な行動パターンとしては、以下が挙げられます。

夜行性で、夜中に「トタトタ」「カリカリ」と音を立てる ―

人が寝静まった深夜から明け方にかけて活発に活動します。天井裏を走り回る音、配管をかじる音などが聞こえたら要注意です。

壁や電線を登って移動し、天井裏・換気口から侵入する ―

クマネズミの身体能力は非常に高く、垂直の壁面も難なく登ります。電線を綱渡りのように移動し、屋根の隙間や換気口から屋内に侵入します。

学習能力が高く、罠を避ける”賢さ”を持つ ―

一度罠にかかりそうになった経験を学習し、同じ場所を避けるようになります。この知能の高さが、家庭用トラップでの駆除を困難にしている理由の一つです。

こうした特徴により、クマネズミは都市部の建物に適応し、駆除の難しさと感染症拡大のリスクを同時に高めているのです。

なぜクマネズミは感染症を媒介するのか

クマネズミが危険視される最大の理由は、その体内・体表に多種多様な病原体を保有していることです。ネズミは不衛生な環境を移動しながら生活するため、細菌・ウイルス・寄生虫などを次々と身につけていきます。

さらに、クマネズミの体表にはダニ・ノミが寄生しており、これらも病原体を媒介します。糞尿には大量の病原菌が含まれており、乾燥すると粉末状になって空気中に漂い、人が吸い込むことで感染するケースもあるのです。

つまり、「ネズミを直接触らなければ大丈夫」というわけではありません。ネズミが通過した場所、糞尿が残された場所、それらすべてが感染源になり得ることを理解しておく必要があります。

クマネズミが媒介する主な感染症

クマネズミは咬傷・糞尿・ダニ・ノミ・汚染された食品などを介して、さまざまな感染症を人にもたらします。ここでは特に注意すべき代表的な感染症を詳しく解説します。

① レプトスピラ症(Leptospirosis)

感染経路: クマネズミの尿に含まれるレプトスピラ菌が、土壌や水たまりを介して皮膚の傷口や粘膜から侵入します。

潜伏期間: 約7〜12日

主な症状: 初期症状として高熱・筋肉痛・頭痛が現れ、進行すると黄疸・腎障害・肝障害を引き起こします。重症化すると多臓器不全に至ることもあります。

致死率: 約5〜10%

レプトスピラ症は、日本でも台風や大雨の後に増加する傾向があります。床下浸水後の掃除、屋外の水たまりでの作業、ガーデニング中の土いじりなど、意外と身近な場面で感染リスクが潜んでいます。特に素肌が露出した状態での作業は危険です。

予防のためには、屋外作業時に長靴・手袋を着用し、作業後は手洗いと消毒を徹底することが重要です。台風後の片付けなどでは、皮膚に傷がある場合は特に注意が必要です。

② ハンタウイルス肺症候群(HPS)

感染経路: クマネズミの糞尿・唾液が乾燥して空気中に舞い上がり、それを吸い込むことで感染します。

潜伏期間: 約1〜4週間

主な症状: 高熱・全身倦怠感・筋肉痛から始まり、急速に咳・息切れ・呼吸困難が進行します。肺水腫により呼吸不全に陥ることもあります。

致死率: 約30〜40%

日本では報告例はまれですが、欧米では重篤な症例が確認されています。特に危険なのは、長期間閉め切られていた天井裏・倉庫・物置などの掃除です。マスクをせずに掃除をすると、舞い上がった粉塵とともにウイルスを吸い込む危険があります。

このため、久しぶりに開ける空間の清掃時には、必ずN95マスクやそれに準じる防護マスクを着用し、換気を十分に行ってから作業を開始することが必須です。

③ サルモネラ症(Salmonellosis)

感染経路: クマネズミの糞に触れた手や、ネズミが這った調理器具・食器を介して経口感染します。

潜伏期間: 約6〜72時間

主な症状: 激しい下痢・腹痛・発熱・嘔吐。通常は1週間程度で回復しますが、脱水症状が進むと危険です。

致死率: 一般的には低いものの、乳幼児・高齢者・免疫力の低下している人は重症化リスクが高くなります。

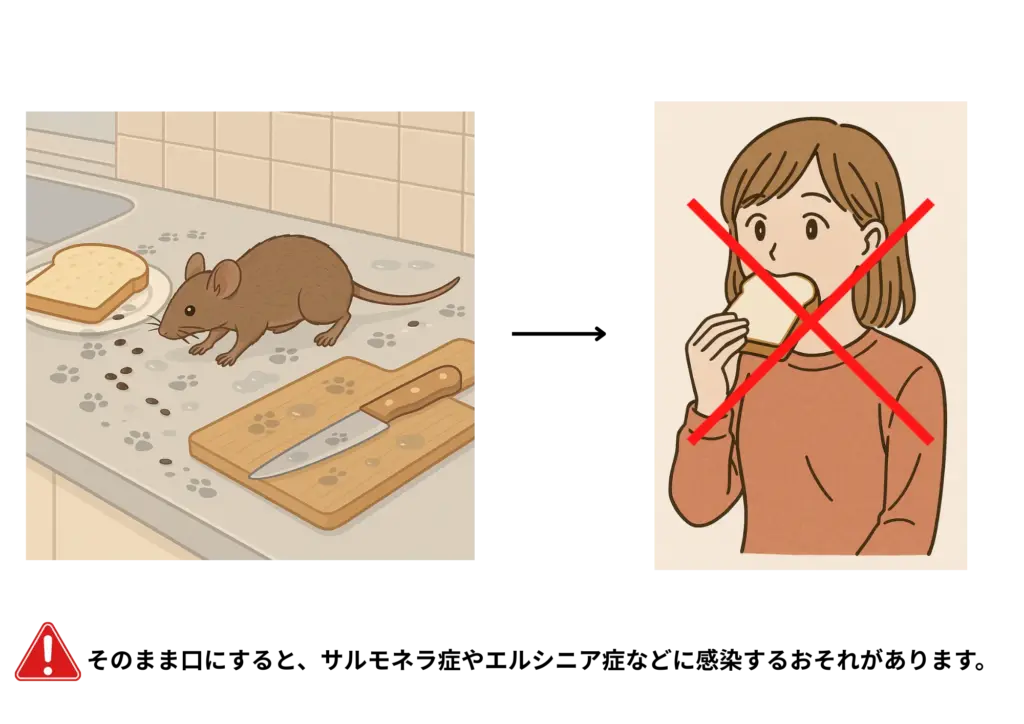

サルモネラ症の恐ろしい点は、ネズミが食品庫・台所・食器棚を通過するだけで、足跡や体表の菌が食品や調理器具に付着してしまうことです。特に夜間、キッチンをネズミが自由に動き回っている場合、気づかないうちに汚染が広がっている可能性があります。

予防には、食品を密閉容器で保管する、調理器具は使用前に洗浄する、ネズミの侵入形跡を見つけたら徹底的に清掃・消毒することが重要です。

④ エルシニア症(Yersiniosis)

感染経路: 汚染された食材や水の摂取。ネズミが媒介するエルシニア菌による感染症です。

潜伏期間: 約3〜7日

主な症状: 腹痛・下痢・発熱に加えて、関節痛を伴うこともあります。

致死率: 一般的には低いですが、免疫機能が低下している人は重症化する危険があります。

エルシニア症は特に冬季に発生しやすく、低温環境でも菌が増殖できるという特徴があります。そのため、冷蔵庫内の食材汚染による感染例も報告されています。ネズミが冷蔵庫の裏や下に巣を作っている場合、知らないうちに冷蔵庫内の食品が汚染されている可能性もあるのです。

⑤ ネズミ咬症(Rat-Bite Fever)

感染経路: ネズミに咬まれた傷・ひっかき傷、またはネズミの唾液に触れた手指から感染します。

潜伏期間: 約2〜10日

主な症状: 高熱・筋肉痛・全身の発疹・関節痛・リンパ節の腫れ。

致死率: 約10%(未治療の場合)

クマネズミは基本的に人を避ける性質がありますが、追い詰められたり巣を刺激されたりすると、防御反応として噛みつくことがあります。特に素人が自力で駆除しようとして、不用意に手を差し入れた際に被害に遭うケースが少なくありません。

万が一咬まれた場合は、すぐに流水で傷口を洗い、消毒液で処置した後、必ず医療機関を受診してください。抗生物質による早期治療が重要です。

⑥ その他の感染症

上記以外にも、クマネズミは以下のような感染症を媒介する可能性があります。

- ペスト(Plague) ― ネズミに寄生するノミを介して感染。現代日本では稀ですが、世界的には今も発生しています。

- 発疹熱(Murine Typhus) ― ネズミのノミによって媒介される細菌感染症。

- ツツガムシ病 ― ダニを介した感染症で、高熱と発疹が特徴。

このように、クマネズミは単なる害獣ではなく、「動く感染源」とも言える存在なのです。

感染症の危険は”直接触らなくても”起こる

多くの人が誤解しているのが、「ネズミに直接触らなければ安全」という考え方です。しかし実際には、ネズミ本体に触れなくても、以下のような経路で感染するリスクがあります。

乾燥した糞尿の吸引

クマネズミの糞尿は、時間が経つと乾燥して粉末状になります。この粉末が空気中に舞い上がり、人が吸い込むことで呼吸器系から感染することがあるのです。特にハンタウイルスなどは、この経路での感染が主です。

食品や調理器具の汚染

ネズミが台所を徘徊すると、足跡・体液・糞などが食品や調理器具に付着します。その汚染された食品を知らずに口にすることで、サルモネラ症やエルシニア症などに感染します。

ダニ・ノミの媒介

ネズミの体表に寄生するダニやノミが、人や家庭内のペットに移ることで、間接的に病原体が伝播します。ネズミがいなくなった後も、残されたダニやノミが感染源となることがあります。

清掃時の注意点

天井裏・押し入れ・床下など、ネズミの痕跡がある場所を掃除する際は、以下の点を必ず守ってください。

- マスク・手袋・長袖長ズボンを着用する ― 皮膚や粘膜への直接接触を防ぎます。

- 掃除機を直接かけない ― 乾燥した糞尿が空中に舞い上がり、吸い込む危険が高まります。

- 湿らせた布で拭き取る ― 水や消毒液で湿らせることで、粉塵の飛散を防ぎます。

- 清掃後は手洗い・うがい・消毒を徹底 ― 目に見えない病原体が手指に付着している可能性があります。

このように、ネズミがもたらす感染リスクは「目に見えない」からこそ、より注意が必要なのです。

家庭でできる感染予防と再発防止策

クマネズミによる感染症を防ぐためには、駆除だけでなく「侵入させない環境づくり」と「早期発見」が重要です。ここでは、家庭で今日から実践できる具体的な予防策を紹介します。

① 食品・水回りの管理

ネズミは食べ物と水を求めて人間の住居に侵入します。これらを遮断することが、最も基本的な予防策です。

生ゴミ・ペットフードは密閉容器で保管 ― 夜間、台所に生ゴミを放置するのは絶対に避けましょう。ペットフードも食べ残しをそのままにせず、密閉容器に入れて保管してください。

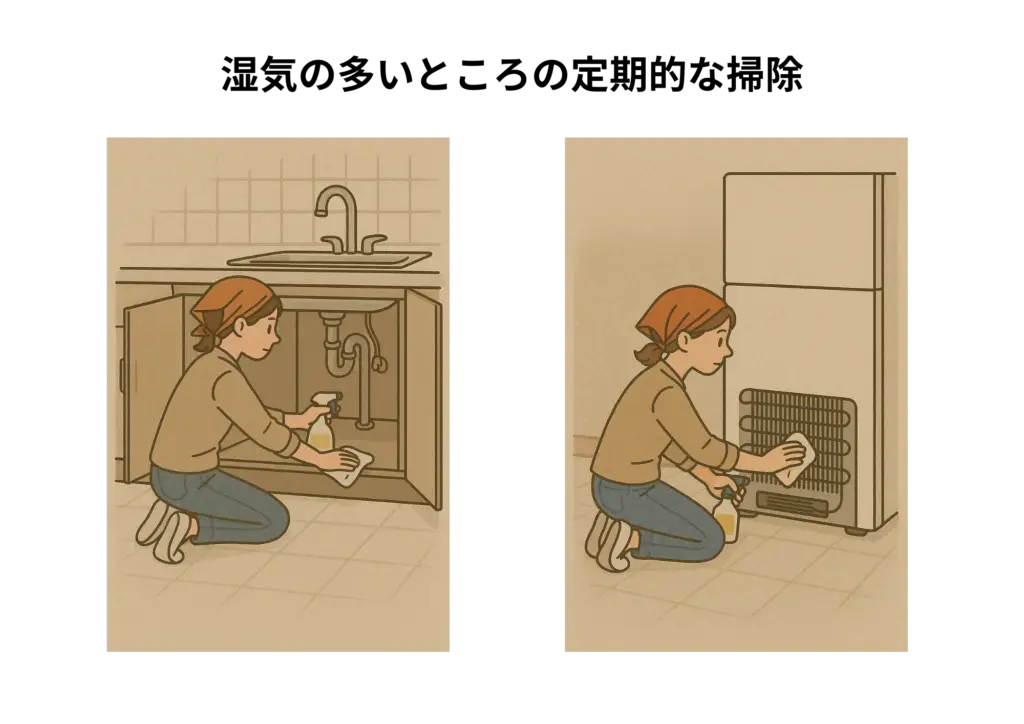

シンク下や冷蔵庫裏など、湿気の多い場所を定期清掃 ― これらの場所は食べかすや水分が溜まりやすく、ネズミにとって格好の餌場となります。定期的に清掃し、清潔を保ちましょう。

水漏れや結露箇所を早期修繕 ― ネズミは水分も必要とします。水漏れや結露がある場所は、ネズミを引き寄せる要因になります。

② 侵入経路の封鎖

クマネズミは非常に小さな隙間からでも侵入できます。驚くべきことに、わずか5mmの隙間があれば侵入可能と言われています。

⚠️点検すべき場所:

- 屋根裏への通気口

- 配管まわりの隙間

- エアコンダクトの接続部

- 外壁のひび割れ

- 換気扇の隙間

- 基礎と壁の接合部

封鎖方法:

- パテやシーリング材で隙間を埋める

- 金網やステンレスメッシュ(ネズミがかじれない素材)で覆う

- 通気口には防鼠網を取り付ける

これらの作業は、建物の構造を理解した上で行う必要があります。不適切な封鎖は建物の通気性を損ない、結露やカビの原因にもなりかねません。

③ 早期発見のサイン

以下のサインに気づいたら、すぐに対策を始めましょう。

- 夜中に天井裏で音がする

- 壁の中から物音が聞こえる

- 黒く細長い糞が落ちている(米粒大、先端が尖っている)

- 配線や木材にかじられた跡がある

- 独特の異臭がする

- 足跡や尾の引きずり跡が見られる

早期に発見すれば、被害を最小限に抑えることができます。

④ 定期点検とプロの駆除

家庭でできる対策には限界があります。一度侵入したクマネズミは、天井裏・壁内など手の届かない場所で繁殖し、あっという間に数を増やします。市販のトラップや毒餌だけでは根絶が難しく、中途半端な駆除は逆にネズミを警戒させ、駆除をより困難にすることもあります。

確実な駆除のためには、「駆除+封鎖+清掃+消毒」を一貫して行う専門業者への依頼が最も安心で効果的です。

ROY株式会社の安心サポート

ROY株式会社は、一級建築士事務所を併設する専門駆除チームとして、「建物の構造を理解した再発防止」を最も重視しています。単なる駆除業者ではなく、建築のプロとしての知見を活かした総合的なアプローチで、根本的な解決を実現します。

対応内容

被害状況の現地調査(最短即日) ― 経験豊富なスタッフが現地に伺い、被害状況・侵入経路・巣の場所などを詳しく調査します。

駆除・捕獲・清掃・消毒 ― 人体やペットに配慮した安全な方法でネズミを駆除し、糞尿や巣の撤去、徹底的な清掃・消毒を行います。

侵入口封鎖・建材補修 ― 一級建築士の知見を活かし、建物の構造を損なわない形で侵入口を完全封鎖。必要に応じて建材の補修も行います。

施工保証つきの安心プラン ― 施工後も一定期間の保証をご用意。万が一の再発にも迅速に対応いたします。

被害が進行する前に、まずはお気軽にご相談ください。「クマネズミ駆除の記事を見た」とお伝えいただければ、専門スタッフが優先的にスムーズにご案内いたします。

Q&A:よくある質問

- 1:ネズミの糞を見つけたらどうすればいい?

-

絶対に素手で触らないでください。濡れたティッシュやキッチンペーパーで拭き取り、ビニール袋に入れて密封して処理します。その後、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウム液で床面を消毒してください。作業時は必ずマスクと手袋を着用し、作業後は手洗い・うがいを徹底しましょう。乾拭きや掃除機の使用は、病原体を空気中に拡散させるため絶対に避けてください。

- 2:ペットがいても駆除できますか?

-

はい、可能です。ROY株式会社では、ペット・お子様の安全に最大限配慮した薬剤・工法を採用しています。ご相談時に、ペットの種類や飼育環境をお知らせいただければ、最適な方法をご提案いたします。

- 3:どのくらいで駆除が完了しますか?

-

被害の規模や建物の構造によりますが、初回調査から最短1〜3日で施工が可能です。駆除と同時に侵入口の封鎖、清掃・消毒、再発防止施工も実施しますので、トータルで1週間程度とお考えください。

- 4:自分で駆除することはできますか?

-

A: 市販のトラップや毒餌を使った駆除も不可能ではありませんが、以下の理由からプロへの依頼をお勧めします。

- クマネズミは学習能力が高く、罠を避けるようになる

- 死骸が天井裏や壁内に残ると、悪臭や二次被害の原因になる

- 侵入口を完全に封鎖しないと再発する

- 糞尿の処理が不十分だと感染症のリスクが残る

- 5:費用はどのくらいかかりますか?

-

被害の程度、建物の広さ、施工内容によって異なります。まずは無料の現地調査でお見積もりをご提示いたします。お気軽にお問い合わせください。

まとめ

クマネズミは、住宅の構造に深く入り込み、目に見えない形で感染症を広げる「静かな脅威」です。レプトスピラ症、ハンタウイルス肺症候群、サルモネラ症など、時に命に関わる重篤な感染症を媒介するため、決して軽視できません。

「少し音がするだけ」「たまに糞を見かける程度」と放置していると、知らない間にネズミは繁殖を続け、家族全員の健康を脅かす事態に発展します。潰す・追い払うといった一時的な対応ではなく、建物の構造を理解した根本的な駆除と再発防止が必要なのです。

住まいを守ることは、人の暮らしを守ること。ROY株式会社は、日々の点検・修繕・駆除を通じて、皆さまの安心で健康な生活を支え続けています。少しでも不安を感じたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフが迅速かつ丁寧に対応いたします。