今年の「蚊」は例年と違う!

「最近、春先からもう蚊に刺された」「秋になってもまだ蚊が飛んでいる」——そんな声を耳にしたことはありませんか?

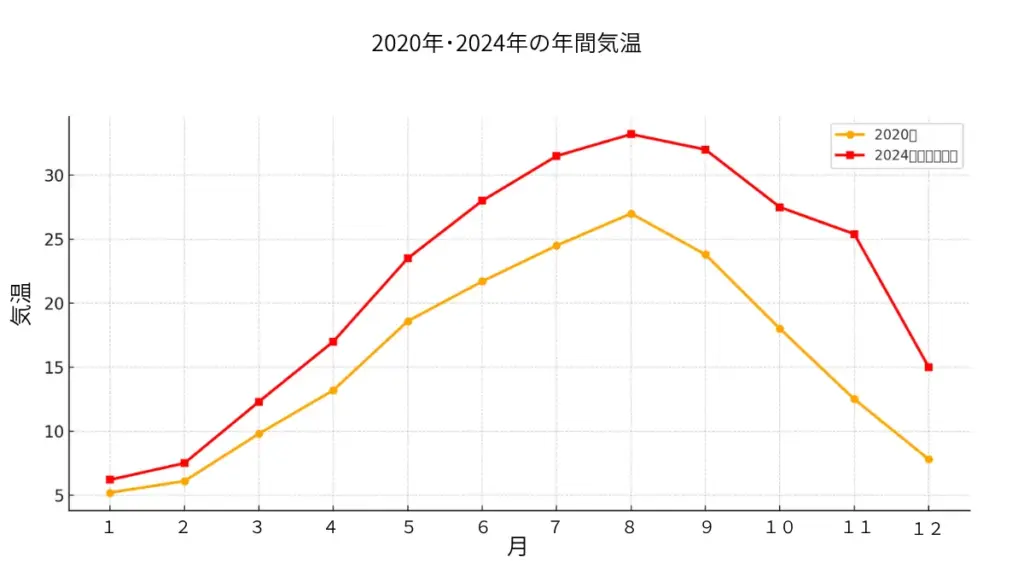

2025年の日本では、異常気象や地球温暖化の影響によって平均気温が上昇し、蚊の活動時期が従来より大幅に拡大しています。

かつて「夏の風物詩」とされていた蚊は、いまや4月頃から活動を始め、11月中旬まで生息が確認される年もあるなど、もはや“季節性の害虫”とは言い切れない存在となりつつあります。

とくに都市部や住宅地では、「蚊の大量発生」による刺咬被害だけでなく、フィラリア症をはじめとする感染症リスクが深刻化しています。

本記事では、2025年の最新データをもとに、蚊の活動時期や気温との関係、発生メカニズム、効果的な対策法、そして失敗しない専門業者の選び方について、わかりやすく丁寧に解説します。

蚊の活動時期は「気温」で決まる

蚊は気温の変化に極めて敏感な変温動物(昆虫)です。

種類によって生息環境や耐寒性は異なりますが、活動の可否や繁殖の活発さは主に気温によって左右されます。

なお、日本で多く見られる「ヒトスジシマカ」や「アカイエカ」などの種は、平均気温が20℃を超えると活動を本格化させ、25〜30℃前後で最も繁殖が盛んになります。

一方、15℃を下回ると代謝が低下し、ほとんどの蚊は休眠または越冬状態に入ります。

一般的な活動温度の目安は、以下の通りです。

| 気温 | 蚊の状態 |

|---|---|

| 15℃以下 | ほとんど活動しない(越冬・休眠状態) |

| 20℃前後 | 成虫が活動開始(主にヒトスジシマカ) |

| 25〜30℃ | 活動最盛期(繁殖・吸血が活発) |

| 35℃以上 | 高温で活動が鈍る・日陰や屋内に避難 |

つまり、平均気温が20℃を超える頃(おおむね4月中旬〜11月中旬)が、蚊の本格的な活動シーズンとされています。

気温が上昇するにつれて、吸血行動や繁殖サイクルが一気に活発化し、気候条件が整うとわずか1〜2週間で卵から成虫へ成長することもあります。ところが、2025年は例年にも増して暖冬と猛暑が連続した異常気象の影響を受けており、

多くの地域で「活動開始の早期化」と「終息の遅延」が観測されています。

すなわち蚊が一年の大半を通じて活動する“長期シーズン化”が現実のものとなりつつあるのです。

異常気象で蚊が大量発生!?

ここ数年、「蚊が多すぎる」「以前より長く飛んでいる気がする」と感じる方が増えています。

実際、各地で蚊の発生件数や活動期間の延長が報告されており、これは単なる気のせいではなく、環境要因による実際の変化です。

その背景には、異常気象による気温・降水パターンの変動に加え、都市化や生活環境の変化といった人間社会の構造的要因が密接に関係しています。

つまり、「蚊が増えた」のではなく、蚊にとって活動しやすい環境が広がっているのです。

暖冬と長い夏

気温が十分に下がらない暖冬の年は、通常なら低温で死滅するはずの蚊が成虫のまま越冬したり、卵や幼虫が休眠せずに生き延びるケースが増加します。

結果として、翌春の活動開始時点からすでに個体数が多い状態となり、初期発生が一気に拡大します。

さらに、高温多湿の夏が長期化すると、蚊の繁殖サイクル(卵 → 幼虫 → さなぎ → 成虫)が通常よりも短縮され、わずか1週間程度で次世代が羽化することもあります。

このサイクルが繰り返されることで、わずか1か月の間に個体数が指数関数的に増え、結果として「蚊 大量発生」へとつながるのです。

蚊の発育速度は気温に比例して速くなり、25〜30℃で最も活発になります。

一方、35℃を超える極端な高温では活動が鈍るため、近年は夜間の気温上昇が繁殖継続の鍵とされています。

雨が多い年は“ボウフラ天国”

梅雨やゲリラ豪雨の多い年は、一時的にできた水たまりが蚊の幼虫(ボウフラ)にとって最適な繁殖環境となります。

蚊は水面さえあれば産卵でき、わずか数センチの溜まり水でも数百匹単位で孵化することが確認されています。

庭の植木鉢の受け皿、バケツ、側溝、雨どいの詰まり、エアコンのドレン受け皿など、日常生活の中に潜む“微小な水たまり”が、知らぬ間にボウフラの温床となります。

しかも、気温25〜30℃の環境下では3〜5日で成虫へと成長し、駆除のタイミングを逃すと一気に「蚊 大量発生」へとつながってしまうのです。

ボウフラは酸素を水面から直接取り込むため、汚水だけでなく雨水や清水でも容易に生育します。

“きれいな水だから大丈夫”という思い込みが、蚊の繁殖を見逃す原因になりがちです。

都市化とヒートアイランド現象

ボウフラ(蚊の幼虫)は、水面にある呼吸管(サイフォン)から直接空気中の酸素を取り込むため、濁った汚水はもちろん、雨水や清水といった比較的きれいな水でも容易に生育することができます。

そのため、「澄んだ水だから大丈夫」と油断してしまうと、実はその小さな水たまりこそが蚊の繁殖を見逃す最大の盲点となってしまうのです。

特にベランダのバケツや鉢受け皿などは、数日放置するだけで卵が孵化し、目に見えないうちに数百匹規模のボウフラが成長してしまうこともあります。

蚊が媒介する病気とフィラリア感染の危険性

フィラリア症とは

近年、「蚊 フィラリア」という検索ワードが急増しています。

フィラリア症(犬糸状虫症)とは、蚊を媒介として感染が広がる寄生虫性疾患で、主に犬や猫などの哺乳類に発症します。

蚊がフィラリアに感染した動物の血液を吸うと、その体内にフィラリア幼虫(ミクロフィラリア)が取り込まれます。この幼虫は蚊の体内で数日かけて感染能力を持つ段階(感染幼虫)へ成長し、次に吸血する際、刺した相手の皮下組織から血流へ侵入します。

やがて成長した虫体は心臓や肺動脈に寄生し、循環障害や呼吸困難を引き起こすことがあり、放置すれば致死的な症状に至ることもあります。

また、感染は犬や猫に限らず、人間にも皮下や肺での感染例が確認されています。

さらに近年では、屋内に侵入・定着する害獣や害虫が、フィラリアの“中間宿主”あるいは感染拡大の温床となる可能性も指摘されています。

暖冬や都市化により、蚊が一年を通して活動できる環境が増えていることから、

住宅空間内でも「蚊 × 害獣」連鎖による感染リスクが無視できなくなっているので

フィラリア感染の流れ

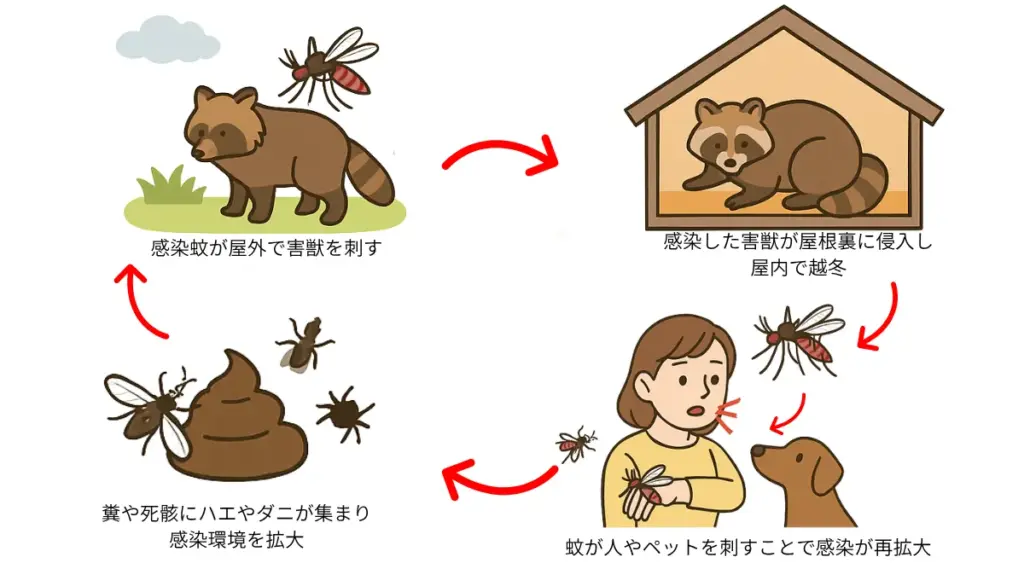

フィラリア症の感染は、「感染宿主 → 蚊(中間宿主) → 新たな宿主」というサイクルで成立します。

その一連の流れは次の通りです。

感染動物(犬・猫・野生動物など)の血液を蚊が吸血

血液中に存在するフィラリアの幼虫(ミクロフィラリア)が蚊の体内に取り込まれる。

蚊の体内で幼虫が発育(約10〜14日)

幼虫は感染能力を持つ「第3期幼虫(感染幼虫)」へと成長する。

蚊が別の動物を吸血した際、皮膚から幼虫が侵入

感染幼虫は刺入口付近の皮下組織を通って血管へ移動する。

血流に乗って心臓や肺動脈へ到達・寄生

成虫となったフィラリアが循環系に障害を起こし、呼吸困難・心不全などの症状を引き起こす。

屋内に住み着く害獣も“フィラリア感染リスク”がある

近年特に問題視されているのが、屋内に侵入した害獣がフィラリア感染サイクルを住宅内に持ち込むケースです。

本来、野外で完結していた寄生虫感染の連鎖が、人間の生活空間に入り込むことで、感染環境がより複雑化・長期化しています。

とりわけ、秋から冬にかけて屋根裏や天井裏へ侵入しやすいハクビシン、アライグマ、タヌキなどの中型哺乳類は注意が必要です。

これらの動物は、いずれも犬や猫と同じ食肉目(Carnivora)に分類され、心臓や肺動脈の構造・血流パターンが近似していることから、犬糸状虫(フィラリア)が体内で発育・成熟できる生理的条件を備えています。

そのため、屋外でフィラリアを保有する蚊に刺された害獣が屋根裏などに定着すると、結果的にその建物自体がフィラリア感染源を内包した空間となるおそれがあります。

屋内で越冬した蚊や、新たに侵入した蚊がその害獣を吸血することで、再びフィラリア幼虫を取り込み、人間やペットへと感染を拡大させるリスクが生じるのです。

人的被害へとつながる感染サイクルの実態

暖房が効いた屋内や断熱性の高い屋根裏は、冬でも蚊が活動できる温度を保ちやすく、

結果として「蚊 × 害獣 × 人間 × ペット」が共存する感染生態系が形成されてしまうのです。

🩺 感染症学的には“終末宿主”とされる人間にも感染例あり

(厚生労働省 感染症情報センターによる国内報告例あり)

フィラリアが感染する可能性のある害獣・害虫一覧

| 分類 | 動物名 | 感染リスク | 解説 |

|---|

| 哺乳類 | 犬・猫 | ★★★★★ | 主な感染宿主。心臓や肺に寄生。 |

| 哺乳類 | ハクビシン | ★★★★☆ | 屋根裏などで感染蚊に刺される可能性。国内例も多数報告あり。 |

| 哺乳類 | タヌキ・アライグマ | ★★★☆☆ | 犬糸状虫に高い感受性。野生個体で感染例あり。 |

| 哺乳類 | イタチ・テン | ★★★☆☆ | 小型肉食獣として感染可能性。フィラリア保有蚊の吸血対象。 |

| 哺乳類 | ネズミ | ★★☆☆☆ | 保虫動物として媒介の中継地点になり得る。 |

| 哺乳類 | コウモリ | ★★☆☆☆ | 宿主としての報告は少ないが、血液寄生虫の保有例あり。 |

| 昆虫 | ダニ・ハエ | ★☆☆☆☆ | フィラリアの媒介は稀だが、感染個体に集まることで感染環境を悪化させる。 |

特にハクビシン・アライグマ・タヌキなどの中型哺乳類は、犬糸状虫が発育できる可能性が高く、野生化した個体から感染サイクルが屋内に持ち込まれるリスクがあります。また蚊の生息に適した温湿度・暗所環境が整い、結果として「蚊 大量発生」を誘発する要因にもなります。

⚠️ 特に古民家・屋根裏断熱が薄い住宅・天井換気口がある家は、

屋根裏が“蚊の越冬地+ハクビシンの寝床”になりやすく危険で

人への感染はあるのか?

人はフィラリアにおいて「終末宿主(デッドエンドホスト)」とされ、体内で寄生虫が完全に成長・繁殖することはほとんどありません。

しかし、感染幼虫が侵入した皮下組織や肺などで局所的な炎症反応を起こし、“結節(しこり)”を形成するケースが報告されています。

【報告されている人への感染例】

- 皮下フィラリア症

皮膚の下に約1cm前後の硬いしこりや腫脹が生じる。痛みは少ないが、徐々に大きくなることもある。 - 肺フィラリア症

肺に小さな陰影(結節影)が現れ、初期段階では自覚症状がほとんどない。 - 眼フィラリア症

まぶたや結膜下に寄生する稀な例で、腫れ・異物感・痛みを伴うことがある。

日本国内でも数十例のヒト感染例が確認されています。

代表的なのが皮下フィラリア症および肺フィラリア症で、刺咬部位にしこりや硬結ができたり、肺に小さな陰影(結節病変)が生じるケースが確認されています。感染源が「屋内で飼育されていた犬」や「住宅の天井裏に棲みついたハクビシン」だった事例も報告されています。

多くは良性で自然治癒しますが、感染経路が屋内に存在すること自体が極めて危険といえます。

💬 専門補足

人は「終末宿主」とされ、体内でフィラリアが成虫化することはほとんどありません。

しかし、幼虫の侵入による局所炎症や免疫反応によって皮膚・肺・眼球などに結節を形成する例があり、感染害獣が屋内に棲みついている家庭では、リスクが相対的に高まると考えられます。

蚊が媒介する主な感染症

蚊は単なる“かゆみの原因”にとどまらず、世界中でさまざまなウイルス・寄生虫感染症を媒介する主要なベクター(伝播媒介生物)です。

代表的な疾患は以下の通りです。

| 病名 | 主な媒介蚊 | 特徴 |

|---|---|---|

| デング熱 | ヒトスジシマカ | 高熱・関節痛・発疹。国内でも都市部で感染例あり。 |

| ジカウイルス感染症 | ネッタイシマカ | 発熱・発疹。妊婦感染では胎児の神経発達に影響の報告も。 |

| 日本脳炎 | コガタアカイエカ | 高熱・けいれん・意識障害を伴う重症例もあり。予防接種が有効。 |

| ウエストナイル熱 | アカイエカ類 | 海外での発生が多く、発熱や筋肉痛、まれに神経症状を呈する。 |

フィラリア症は寄生虫感染であるのに対し、上記の多くはウイルス性感染症です。

いずれも蚊の吸血行動が感染経路であるため、蚊の発生を防ぐことが感染症対策の第一歩です。

暖冬の影響で“屋内感染環境”が拡大中

2025年は依然として暖冬傾向が続き、全国的に平均気温が高止まりしています。

その影響により、従来の冬季には見られなかった生態系の変化が各地で報告されています。

- 屋根裏や壁内の気温が十分に下がらず、蚊が成虫のまま越冬できる

- 害獣(ハクビシン・アライグマなど)が屋外に出ず、屋内で冬を越す

- 害獣の体内でフィラリア幼虫が生き残り、翌春に活動を再開した蚊へ感染を伝える

このように、気候変動によって“冬でも蚊が死なず、害獣も出ていかない環境”が形成されつつあります。

つまり、かつて「冬になれば蚊も害獣も落ち着く」と言われていた季節が、いまやフィラリア感染をはじめとする寄生虫・感染症の“温床”となりつつあるのです。

家庭でできる「蚊 対策」完全ガイド

1. 屋外での対策

屋外は、蚊の発生源となる水・湿気・暗所が集中する場所です。

家庭でも以下のような対策を徹底することで、発生を大幅に抑制できます。

水たまりをなくす

植木鉢の受け皿、ジョウロ、バケツ、ブルーシートの凹みなど、

わずか数センチの水でもボウフラ(蚊の幼虫)は繁殖可能です。

雨上がりには水を捨て、乾燥させる習慣をつけましょう。

側溝・排水溝の清掃を定期的に行う

落ち葉や土の堆積は詰まりを引き起こし、ボウフラの温床になります。

月に一度は掃除し、排水の流れを保つことが重要です。

防虫ネットや防虫スプレーを玄関・ベランダに使用

屋外照明や植物の近くは蚊が集まりやすいため、

出入り口や通風口には防虫ネットや忌避スプレーで侵入を防止します。

蚊取り線香や電撃式捕虫器を併用する

蚊の活動が活発な朝夕には、煙による忌避効果と光による捕獲効果を組み合わせることで、

物理的・化学的なダブルブロックが可能です。

2. 屋内での対策

屋外から侵入してきた蚊は、暖かく湿度の高い室内を絶好の繁殖・吸血環境とします。

わずかな隙間や汚れも、蚊の生息や誘引の原因になるため、以下のポイントを押さえておきましょう。

網戸の穴や隙間を補修する

網戸のわずかな破れや、窓枠との隙間からでも蚊は容易に侵入します。

防虫パッキンや目の細かい網へ交換することで、侵入リスクを大幅に減らせます。

室内にも電気式蚊取り器を常備する

リビングや寝室など、夜間に人の二酸化炭素が集まりやすい場所では、

電気式蚊取り器や誘引式捕虫器の設置が有効です。

低刺激タイプを選べば、小さなお子様やペットのいる家庭でも安心です。

3. ペットと一緒に暮らす家庭では

ペット、とくに犬や猫はフィラリア感染の主な宿主となりやすいため、

飼い主が正しい予防を行うことが、人間への感染リスクを下げる第一歩にもなります。

動物病院でフィラリア予防薬を必ず投与する(目安:5〜11月)

フィラリアは、感染蚊の吸血によって体内に侵入した幼虫が、心臓や肺動脈に寄生して呼吸困難・循環障害を引き起こす致死性の寄生虫症です。

月1回の内服薬・チュアブル・スポットタイプなど、体質や飼育環境に合わせて獣医師の指導のもとで確実に投与しましょう。

温暖化により活動期間が長期化している地域では、12月頃まで継続が推奨されることもあります。

屋外飼育の場合は蚊帳や防虫マットを使用する

屋外で生活する犬・猫は、蚊に刺される機会が圧倒的に多くなります。

蚊帳・防虫ネット・防虫マットを活用し、休息スペースの周囲に蚊が寄りつかない環境を整えましょう。

また、水入れや雨水のたまる場所をこまめに掃除し、ボウフラの発生源を断つことも重要です。

ペットのフィラリア対策は、単なる動物医療ではなく、

家庭全体の感染防御対策でもあります。

4. 駆除は「害虫+害獣」同時対応の専門業者に依頼

蚊だけ、あるいはハクビシンなど特定の害獣だけを個別に駆除しても、感染サイクルの根本的な断絶にはつながりません。

蚊と害獣は生態的に密接な関係を持ち、どちらか一方を放置すれば、再び「蚊 → 害獣 → 屋内 → 人・ペット」という感染ループが再構築されてしまいます。

したがって、害虫と害獣を同時に管理・防除できる専門業者への依頼が不可欠です。

特に、建物構造を理解した一級建築士が在籍する業者であれば、単なる駆除にとどまらず、

- 侵入経路の特定と封鎖工事

- 屋根裏・床下の除菌・消臭・衛生処理

- 再発防止を前提とした構造補修

といった、建築的視点からの総合対策を一括で実施できます。

お困りごとはROY株式会社へ!

現地調査は無料!最短当日対応!

急な害虫・害獣被害にも迅速に対応できるよう、柔軟なスケジュール体制を整えています。お電話一本で、即日調査・お見積りまで対応可能。スピードと安心をお約束します。

15年・1万件以上の豊富な実績!

創業以来15年間で1万件を超えるご相談に対応。積み重ねてきた経験と実績に基づき、確かな技術と柔軟な対応力でどんなケースにも丁寧に対応します。信頼の証こそ、私たちの誇りです。

一級建築士が在籍する安心感!

建築構造を熟知した一級建築士が直接関与。被害状況を正しく診断し、構造・法規・安全面を踏まえた最適なご提案をいたします。単なる駆除にとどまらず、建物全体の安心と快適さを実現します。

充実のアフターフォロー!

駆除が終わってもサポートは継続。定期点検や追加相談にも対応し、再発を防止しながら長期的にお客様の住まいを見守ります。お付き合いは施工後から本当のスタートです。

MA-T JAPANと提携!革新的薬剤を導入

ROY株式会社は、革新的酸化制御技術MA-Tを提供する MA-T JAPAN と提携しています。

日本の航空機やホテルでも採用される先進のMA-T薬剤を、害獣・害虫駆除の現場に業界初導入。

人体や環境に優しく、必要なときだけ瞬時に働く水性ラジカルの力で、従来の薬剤を超える「高い安全性」と「確かな効果」を両立します。

ROY株式会社の対応エリアと特徴

- 対応エリア:全国対応可能

- サービス内容:シロアリなどの害虫駆除・害獣駆除・屋根雨漏り・床下などの総合リフォーム

- 戸建て専門

- 即日対応可能

- 調査・見積り無料+施工後報告書付き

- 修繕・リフォームは月々3,300円から〜

- 害獣駆除費用は4,730円から〜

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次