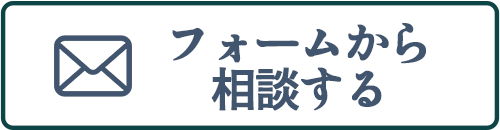

「毎朝、カラスの鳴き声で目が覚める…」

「ゴミを荒らされて困っている」

「子供が襲われないか怖いがどうすればいい?」

日常的に遭遇するカラス。自分が被害に合うまでは大丈夫と思っていた方も、早めに対策すればよかったと後悔することも…。

そんなお悩みを抱える方へ向けて、この記事ではカラスの生態から、自分でできる駆除・撃退方法、そして業者に依頼すべきケースまでをわかりやすく解説します。

カラスの生態を知ることが駆除の第一歩!

まずは、敵を知ることが対策の近道。

カラスは非常に賢く、学習能力が高い鳥として知られています。

| 種類 | 主にハシブトガラス・ハシボソガラスの2種類が都市部に生息 |

| 活動時間 | 早朝~日中にかけて活発に行動(夜は基本的に静か) |

| 食性 | ゴミ、生ごみ、小動物、昆虫、果実、人間の食べ残しなど |

| 繁殖期 | 3月〜7月(巣を守るため特に攻撃的になる傾向あり) |

| 習性 | 非常に賢く学習能力が高い。仲間意識・縄張り意識が強く、一度敵とみなすと執念深く襲撃することも |

繁殖期には特に警戒が必要!巣の近くを通るだけでも威嚇・襲撃されるケースがあります。

後頭部を狙う習性があるため、帽子の着用や後頭部の注意が効果的です!

カラスが引き起こす主な被害とは?

・ゴミ荒らし

主に生ごみを狙ってビニール袋を破り、周囲に中身を撒き散らします。

「可燃ごみの日の朝、出勤前にゴミ袋がズタズタにされていて、生ゴミが道路に散乱していた」という声も。ご近所トラブルの原因になることもあります。

・騒音

「毎朝5時前から家の前の電線に集まり、集団で鳴く声で目が覚めてしまう」「夜勤明けで眠れない」といった騒音被害の相談も多数あります。

・フン害

ベランダ・車・洗濯物・外壁などにフンを落とし、見た目が悪いだけでなく悪臭や感染症のリスクもあります。

・威嚇・襲撃

「通学中の子どもが傘で頭を叩かれた」「後ろから急に羽で頭をかすめてきた」など、実際に被害に遭った報告もあります。

カラスは後頭部を狙うため、帽子の着用や後頭部を守る行動が推奨されています。

・屋根や太陽光パネルへの被害

巣作りのために電柱や太陽光パネル、屋根裏などにハンガーや木の枝を運び込み、設備を破損させることがあります。

これらの被害が日常的に続くと、生活の質が大きく低下し、ご近所トラブルや健康被害にも発展する恐れがあります…

カラス被害で気をつけたい感染症のリスク

カラスは都市部の公園や住宅街でも頻繁に見かけますが、その雑食性とゴミ漁りの習性により、私たちの身近にある感染リスクの原因になっている可能性があります。

とくにフンや羽、巣に触れた際に気づかないうちに病原体を体内に取り込んでしまう危険があります。

主な感染症リスク

| 感染症名 | 感染経路 | 症状・影響 |

| 鳥インフルエンザ | フンや羽に付着したウイルスから | 発熱・筋肉痛・肺炎など。 高病原性ウイルスは致死率も高く、国内でも過去に死亡例あり。 |

| クリプトコックス症 | フンに含まれる真菌(カビ)を吸い込む | 呼吸器症状・脳炎など。特に高齢者や免疫力が低下している人は重篤化する恐れがある。 |

| サルモネラ感染症 | フンを触った手で口に触れるなど | 腹痛・下痢・嘔吐などの食中毒症状。子どもや高齢者は特に重症化しやすい。 |

| トキソプラズマ症 | フンや土壌から感染 | 妊婦が感染すると胎児に重い影響(先天性障害)のリスクがある。 |

| ダニ・ノミなどの 外部寄生虫による皮膚炎 | 巣やフンに付着した寄生虫 | かゆみ・湿疹・アレルギー症状など。家の中に持ち込むと被害が広がる恐れあり。 |

なぜカラスのフンが危険なのか?

カラスのフンには、目視できない細菌・ウイルス・真菌(カビ)などの病原体が多数含まれている可能性があります。これらは健康被害を引き起こす「サイレントリスク」として非常に注意が必要です。

特にフンを長時間放置すると、乾燥して粉状になりやすく、風や掃除時の摩擦などで容易に空気中に舞い上がります。

その結果、目に見えない粒子を吸い込むことになり、以下のような健康被害が報告されています。

・呼吸器感染症(咳・鼻水・喉の痛みなど)

・気管支炎や肺炎(特に小児・高齢者・喘息持ちの方は重症化のリスクあり)

・クリプトコッカス症などの真菌感染(脳や肺への感染リスク)

・アレルギー症状や皮膚炎(免疫が過敏に反応)

乾燥フンにはノミ・ダニの卵が含まれていることもあり、空気中を舞って衣類や寝具に付着すると家庭内に広がる恐れもあります。

一見するとただの汚れに見えるフンですが、油断せずに適切な清掃と防護対策を行うことが、健康と生活環境を守るうえで非常に重要です。

特に注意が必要な人

フンや巣の清掃には注意が必要です!

カラス被害の中でも見落とされがちなのが「フン」と「巣」の処理です。

一見ただの汚れのように見えても、その中にはウイルス・細菌・真菌(カビ)・寄生虫など、目に見えない病原体が潜んでいます。適切な手順を踏まずに清掃すると、健康を脅かす結果にもなりかねません。

やってはいけないNG行動

・素手でフンに触れる

→ フンにはサルモネラ菌・クリプトコックス菌・寄生虫の卵などが含まれる可能性があり、直接触れることで皮膚炎や感染症を引き起こす危険性があります。

特に小さなお子様がいる家庭では、2次感染のリスクも。

・家庭用掃除機で吸い取る

→ 一見便利な方法に見えますが、これは最も危険な行為のひとつです。掃除機の排気によってフンの中の病原菌やカビが空気中に舞い上がり、室内に拡散する恐れがあります。

吸い込むことで呼吸器感染症やアレルギー症状、肺炎などを引き起こすリスクが極めて高くなります。

・巣を自分で撤去する

→ カラスの巣には、大量のフン、尿、ノミ・ダニ・ハエの卵、細菌・ウイルスが含まれている場合があり、撤去時にそれらが飛散・空気中に浮遊して感染源となる危険があります。

また、カラスが近くにいる場合は、襲撃される可能性もあり、非常に危険です。

さらに、巣の撤去には「鳥獣保護法」の許可が必要なケースもあり、違法行為に該当することもあります。

安全な清掃・撤去のための3つのポイント

ねずみ駆除や清掃は、見えないリスクとの戦いです。

感染症や健康被害を防ぐためにも、正しい防護と適切な処理方法が欠かせません。

- マスク・ゴーグル・厚手の手袋を必ず着用

ねずみは病原菌や寄生虫を媒介することがあります。作業時は肌や粘膜の接触を避けるために、しっかりと防護具を装着してください。 - フンは湿らせてから拭き取る(乾燥状態は絶対NG)

乾いたフンは空気中に舞い上がり、吸い込むことで感染リスクが高まる可能性があります。必ず水で湿らせたキッチンペーパーなどで静かに拭き取り、ビニール袋に密封して廃棄してください。 - 巣の撤去は必ず自治体か専門業者に相談

巣にはフン・尿・ダニ・病原菌が集中しているため、無理に触れると健康被害を引き起こすおそれがあります。個人での撤去は避け、自治体や専門業者に相談しましょう。

自分でできる!カラス駆除・予防の方法

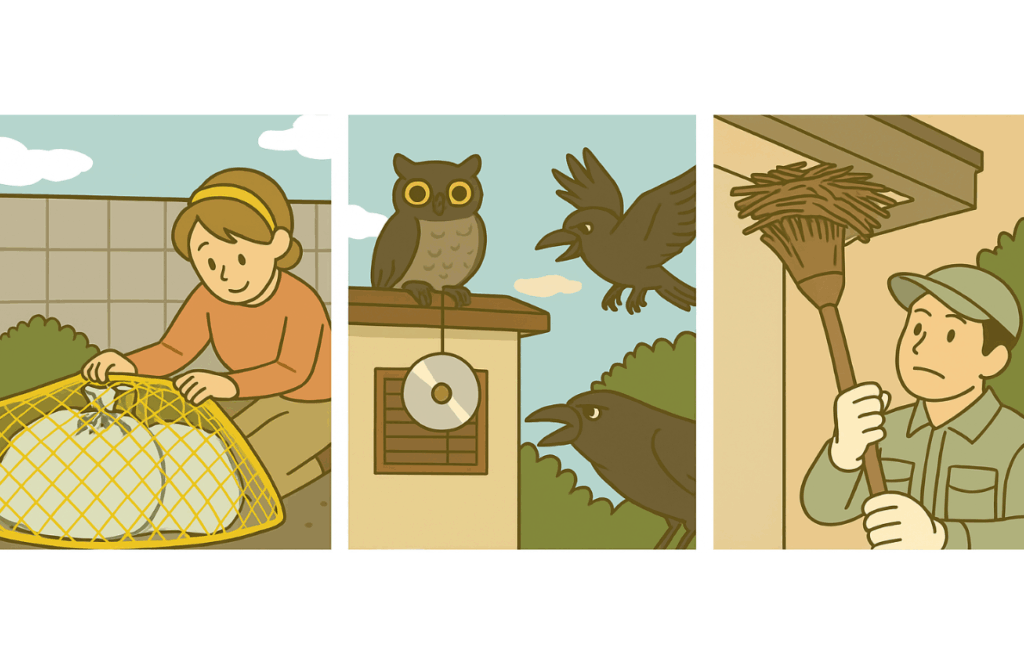

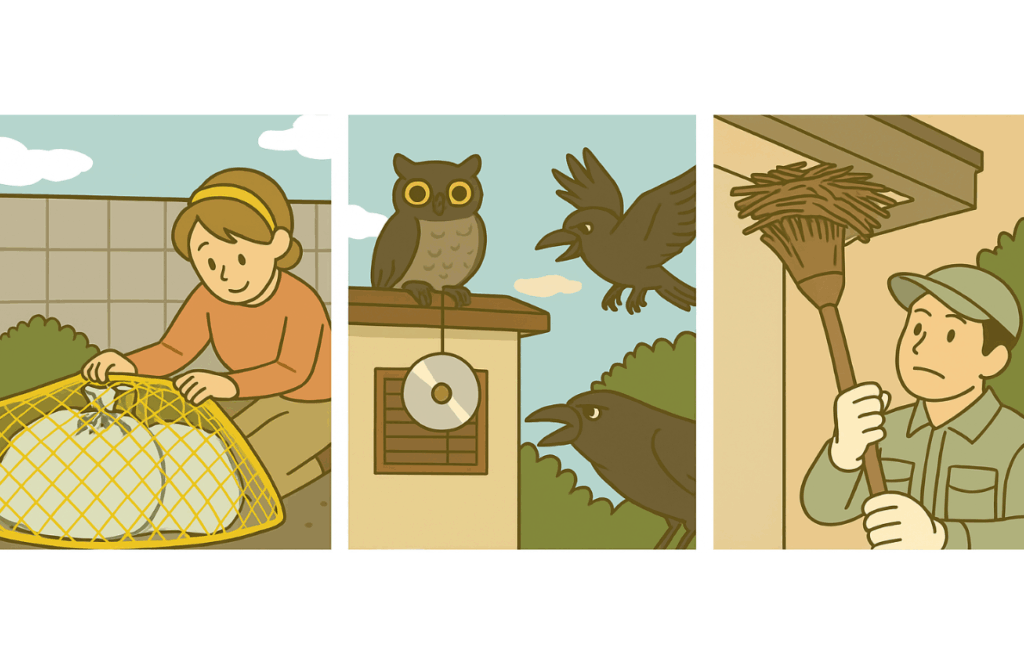

① ゴミ出し対策(ゴミを荒らされないようにする)

しっかりフタができるゴミ箱を使う

→ ゴミ袋がむき出しになっていると、カラスは簡単に破いて中身を引っ張り出します。

金属製やロック付きの蓋付きゴミ箱が特に有効です。

ゴミネット・防鳥ネットで覆う

→ ネットは「ゆるく被せるだけ」では意味がなく、地面にしっかり密着させ、四辺を固定することが重要です。

重しになるブロックなどを使って「めくれ防止」を徹底しましょう。

前日の夜には出さない

→ カラスは早朝に行動が活発になるため、夜のうちに出しておくと標的になりやすくなります。

地域の収集ルールを守って、収集直前に出すことが最も効果的な予防策です。

② 忌避グッズを使う|設置場所と効果的な使い方

| グッズ | 効果 | 設置のコツ | 具体的な設置場所 |

| 目玉風船・キラキラテープ | 視覚的威嚇。 強い光の反射と目の模様で警戒心を刺激 | 風で揺れるようにし、カラスの目線より高い位置に吊るすこと | ベランダの物干し竿先端/ゴミ集積所周辺/駐車場の上部/庭の木の枝先など |

| 超音波撃退器 | 人には聞こえない周波数でカラスを遠ざける | 指向性があるため、カラスの侵入経路や止まり木に向けて設置する | 家の屋上/玄関上の軒下/カラスが止まる電線方向を向くように壁面に固定 |

| フクロウ・鷹の模型 | 天敵の存在を意識させ、近づきにくくする心理効果 | 目立つ場所に設置。 場所や角度を変えると効果持続 | ベランダ手すり/雨樋の上/屋根の端/太陽光パネルの近くなど |

③ 巣作りの予防

巣の材料になりそうな物を放置しない

→ 洗濯ハンガー・針金・枝などが屋根やベランダに放置されていると、カラスがそれを運んで巣を作り始めます。

使わないものは必ず屋内に片付けましょう。

勝手に巣を撤去しない

→ カラスの巣を許可なく撤去することは、「鳥獣保護法」に抵触する可能性があります。

卵やヒナがいる巣を撤去した場合、法的処罰の対象になることも。発見したら、市区町村の環境課やプロの専門業者に相談を。

樹木の剪定も効果的

→ 木の枝が三つ又になっている場所は、カラスが巣をかけやすくなります。

剪定で二つ又までに整える、枝葉の密集を防ぐなども効果的な予防手段です。

カラス対策に関するQ&A

-

カラスが襲ってきた場合、どのように対処すればよいですか?

-

カラスは繁殖期(3月下旬〜7月上旬)に巣やヒナを守るため、威嚇や攻撃をすることがあります。傘は開いて後頭部を守るように使用し、カラスは顔を覚えるため、サングラスや帽子で顔を隠すのも有効な方法です。実際襲われた場合、走って逃げず手やバッグで頭を守ることが大事です。

-

カラスがベランダに居座っているのですが対処方法は?

-

カラスがベランダに居座るのは「安全で見晴らしがよく、巣作りやエサ探しに適した場所」と認識しているからです。カラスは自分の指より細い紐に乗ることができないため、テグスと呼ばれる鉄線も有効です。ベランダのカラスの対策は、写真のように手すりから5㎝ほど浮かせた状態でテグスを張ることをおすすめします。

-

一級建築士にカラス対策を相談してもいいの?

-

はい、可能です。

カラスによる屋根裏や換気口の侵入、ベランダの巣作りなどは、建物構造と密接に関係しています。一級建築士であれば、建材や構造に基づいた効果的な侵入防止設計や補修方法を提案できます。

注意!個人での対応が難しいケースとは?

「なんとか自分で追い払おうとしたけど、うまくいかない…」

カラス対策は一見簡単そうに思えても、状況によっては非常に危険で、法律に触れる恐れもあるため注意が必要です。

以下のような場合は、早急に専門業者へ相談することをおすすめします。

| 状況 | 危険の理由・リスク |

| 高所(屋根や太陽光パネル)での巣作り | 脚立や屋根上での作業は転落や破損のリスクが非常に高く、素人が対応するには危険です。特に太陽光パネルは配線が複雑で、無理に触ると火災の原因になることもあります。 |

| 既に襲撃・威嚇を受けている | 繁殖期のカラスは異常なほど攻撃的になり、頭を狙って急降下してくるケースも。実際にけがを負った被害者の報告も多数あります。 |

| 巣ができてしまった | 巣に卵やヒナがいる状態での撤去は、「鳥獣保護管理法」により法律違反となる可能性があります。撤去には行政の許可が必要です。 知らずに撤去してしまうと、懲役や罰金の対象になる場合も… |

| 何度も同じ場所に戻ってくる | カラスは人の顔を覚え、敵味方を区別できるほど賢い鳥です。 一度「安全な場所」「餌がある場所」と学習されると、簡単な威嚇では戻ってきてしまいます。 自力での対策では限界があります。 |

こうしたリスクを避けるためにも、被害が出始めた時点で特に体力の弱い方・小さなお子様・高齢者がいるご家庭では、専門家の力を借りることが最も安全な選択肢です。

最終的にはプロの手を借りるのが安全・確実!

カラスは法律で守られている動物でもあるため、捕獲・駆除・巣の撤去には自治体や専門業者の申請・許可が必要になるケースが多いです。

違反が認められた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

野生のカラスを捕獲する場合は、国や自治体から「有害鳥獣捕獲の許可」を受けている団体や事業者に相談が必要です。自力で行うと、思わぬトラブルや違法行為に発展する可能性も…

長期的な被害がある場合や巣の撤去を検討している場合は、信頼できる専門業者に相談するのが最善策です。

プロは法的な知識を備えており、安全かつ効果的な対策を提案・実施してくれます。

ROY株式会社では…

都市部や住宅地におけるカラス被害は、日常生活に大きなストレスや危険をもたらします。

カラスの行動特性・習性を熟知したプロが対応し、根本からの解決を目指します。

- 役所への捕獲許可申請サポート

- 一級建築士による確かな診断と施工

- 15年以上の経験と、累計1万件を超える対応実績

- 安心して任せられる、明快な料金体系

ROY株式会社では、適切な駆除方法を選択し、安全かつ確実にカラスを駆除いたします。

ご相談・お見積りは完全無料の即日対応可能。

再発防止の保証もついて、地域密着型の安心サポートを行なっております!

自力での駆除に限界を感じたら

「子どもが襲われたら…」「また来るのでは…」そんな不安を抱えながら過ごす毎日は、もう終わりにしましょう。

無理に抱え込まず被害が大きくなる前に、まずはROY株式会社までお気軽にご相談ください。

無料現地調査・対策提案も対応可能です。一緒に安心できる暮らしを取り戻しましょう!

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次