「庭にフンが落ちていた」「屋根裏から嫌な臭いがする」──そんなとき、心配になるのがアライグマの存在です。

かわいらしい見た目とは裏腹に、アライグマのフンは感染症のリスクや家屋の劣化など、さまざまな被害の原因となります。

この記事では、アライグマのフンの特徴や見分け方、写真による比較、正しい処理法や対策までわかりやすく解説します。

アライグマとは?

アライグマと聞くと、「ふわふわの尻尾」や「目の周りの黒い模様」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

テレビや絵本でも登場することがあるので、一見するとかわいらしい動物に感じますよね。

しかし、実はアライグマは北米原産の外来種で、日本では野生動物として本来いなかった生き物です。

ペットとして輸入されたものが逃げたり捨てられたりして繁殖し、いまでは全国各地で暮らすようになっています。

アライグマの特徴

- 大きさは猫や小型犬くらい(体長40〜60cmほど)

- 目の周りが黒い「泥棒マスク模様」

- シマ模様のあるフサフサの尻尾

- 夜行性でとても器用な前足を持つ

- 雑食性で、果物・野菜・魚・小動物などなんでも食べる

かわいいけれど…実は「害獣」

見た目の愛らしさとは裏腹に、アライグマは人間の生活にさまざまな被害をもたらします。

- 畑や庭の野菜・果物を荒らす

- 屋根裏や床下に侵入し、フンや尿で悪臭や建物の傷みを引き起こす

- 病気を運んでくるリスクがある(アライグマ回虫など)

つまり、アライグマは「かわいいけど、人間にとってはちょっと危険な存在」なのです。

なぜアライグマは住宅に現れるの?

アライグマは本来、森や川辺で暮らす動物です。

ところが、近年は人間の住まいに現れることが増えています。では、なぜ住宅地にまで出没するのでしょうか?

1. 食べ物が豊富にあるから

アライグマは雑食性で、畑のトウモロコシや果物、家庭ごみまでなんでも食べます。

住宅街はゴミ袋や家庭菜園、果樹など「ごちそう」がたくさんあるため、自然と近づいてきてしまうのです。

2. 住みやすい環境がそろっているから

屋根裏・床下・倉庫の中などは、人間にとっては気づきにくい“隠れ家”になります。

とくに屋根裏は雨風をしのげて暖かく、子育てにも最適。アライグマにとってはまさに「理想のマイホーム」なのです。

3. 天敵が少ないから

日本では、アライグマを襲うような大きな肉食動物がほとんどいません。

そのため、住宅地でも安心して暮らしてしまい、人との距離がどんどん近くなっています。

4. 人間の生活圏と自然が近いから

里山の開発や環境の変化で、野生動物が人間の生活圏に近づくケースが増えています。

アライグマもそのひとつで、「森と住宅地の境目」で生活するようになっているのです。

アライグマ被害は季節によって違う?

実は、アライグマの活動や被害の起こり方にははっきりとした季節差があります。

年間を通して被害は起こりますが、特に注意したいのは「春」と「秋」。それぞれの時期にどんな特徴があるのか見ていきましょう。

春(3〜5月)|出産と子育てシーズン

春は、アライグマが最も活発に動く時期です。

この時期にメスは屋根裏や床下など、人目につかない暖かい場所で出産・子育てを行います。

- 屋根裏でガサガサ音がする

- フンが急に増える

- 夜中に鳴き声が聞こえる

こうしたサインが出たら、すでに屋内に侵入している可能性大です。

特に小さな子どもを守るため、巣ごと住みつくケースが多く、放置すると長期被害に発展します。

夏(6〜8月)|活動はやや減るが油断禁物

気温が上がる夏は、屋根裏が高温になり、アライグマが一時的に外で過ごすこともあります。

そのため「いなくなったかも」と思いがちですが、実は夜になると再び餌を探しに戻ってくることも。

- ごみ置き場を荒らす

- 庭の池やペットの餌を狙う

- フンが屋外に残される

秋(9〜11月)|越冬準備で侵入が増える

秋はアライグマが冬を越すために屋根裏や床下に潜り込むシーズンです。

寒さを避けるため、暖かく静かな住宅が格好のすみかになります。

- 屋根の隙間や換気口から侵入

- 断熱材を引き裂いて巣を作る

- フンや尿で汚染拡大

冬(12〜2月)|静かに過ごすが内部被害が進行

冬のアライグマは活動が鈍るものの、屋根裏や床下でじっと冬眠状態で過ごすことがあります。

見えないところでフンや尿が蓄積し、気づいた頃には建材や断熱材が腐食していた…というケースも。

- 被害が「静かに進行」する時期

- 発見が遅れやすく、修繕費が高額になる傾向

| 季節 | 主な行動 | 被害内容 | 注意ポイント |

|---|---|---|---|

| 春 | 出産・子育て | 屋根裏侵入・巣作り | 巣立ち前の早期発見が重要 |

| 夏 | 採食・外活動 | 庭・ゴミ荒らし | 外周チェックを怠らない |

| 秋 | 冬支度・再侵入 | 屋内侵入・フン増加 | 再発防止対策の最適期 |

| 冬 | 冬眠・静養 | 内部汚染・腐食 | 定期点検で隠れ被害を防ぐ |

アライグマは季節を問わず活動しており、一年を通して侵入や被害が起こる可能性があります。

そのため、被害が出る前の早めの対策が何よりも重要です。

アライグマのフンがもたらす危険性

アライグマのフンは、ただの汚れでは済まされません。

見た目は動物のフンとしてよくある形ですが、放置すると健康被害や住宅被害に直結する大きなリスクがあります。

1. 感染症のリスク

アライグマのフンには、寄生虫や細菌などの病原体が含まれている場合があります。

特に注意したいのが「アライグマ回虫(Baylisascaris procyonis)」で、人に感染すると重い神経障害を引き起こす恐れがあります。

また、サルモネラ菌やレプトスピラ症など、発熱・嘔吐・下痢などを招く細菌感染の危険も。

見た目以上に、衛生面で非常に危険な存在です。

2. 悪臭・害虫の発生

屋根裏や床下にフンや尿が溜まると、強烈な悪臭が家中に広がります。

さらに、湿気や有機物を好むハエ・ゴキブリ・ダニなどが繁殖し、二次的な害虫被害が発生します。

放置すれば、衛生環境の悪化はもちろん、家族の健康にも悪影響を及ぼします。

3. 建物へのダメージ

アライグマのフンや尿に含まれるアンモニア・酸性成分は、木材や断熱材を腐食させる原因になります。

長期間放置するとシミや劣化が進み、天井や壁の張り替え工事が必要になるケースも少なくありません。

また湿気によるカビ発生や断熱性能の低下も引き起こします。

4. 繰り返される「溜めフン」の習性

アライグマは同じ場所にフンを積み重ねる「溜めフン」という習性を持っています。

一度住みつかれると、同じ場所に繰り返しフンをされ、悪臭・腐食・害虫被害がどんどん蓄積していきます。

早期に駆除しなければ、被害は雪だるま式に広がってしまうのです。

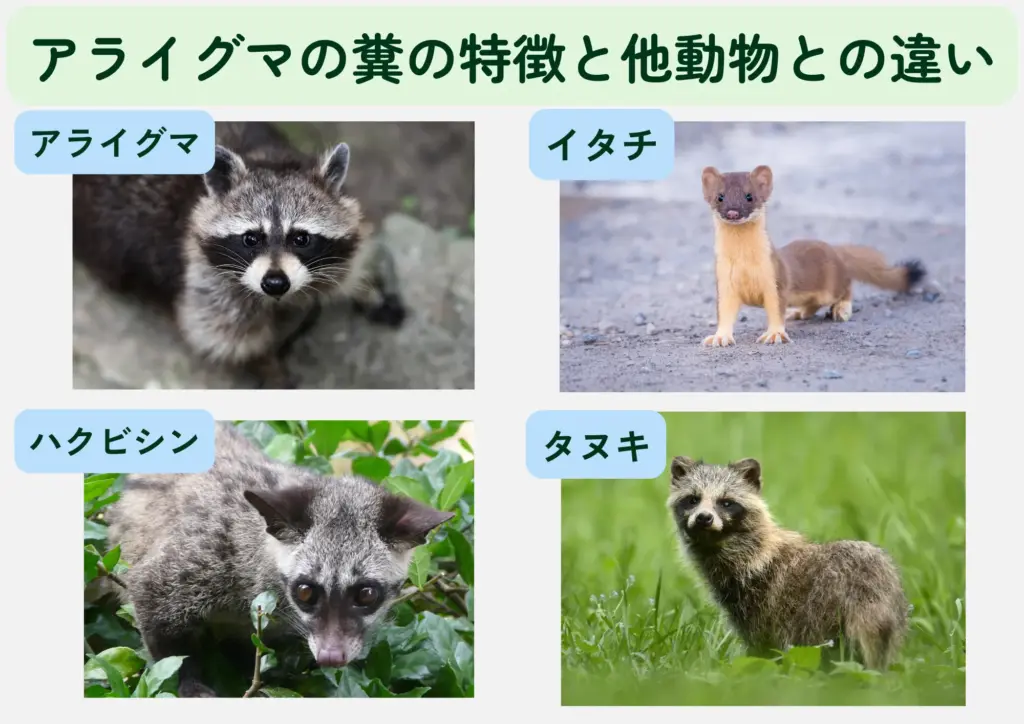

アライグマの糞(フン)の特徴と他動物との違い

-1024x683.webp)

アライグマのフンは、一見すると犬や猫のフンにも似ています。

そのため、ハクビシンやタヌキ、イタチなど、ほかの野生動物と間違えられることも少なくありません。

ここでは、代表的な害獣とのフンの違いをまとめてみましょう。

| 動物 | 大きさ | 形状 | 習性(ためフン) | 特徴的な違い |

|---|---|---|---|---|

| アライグマ | 5〜15cm / 太め | 円筒形・先とがる | あり(屋根裏・床下) | 果実やトウモロコシ残骸、量が多い |

| ハクビシン | 5〜10cm / やや細め | 犬猫に近い | あり(屋根裏・庭の隅) | 果実の種が目立つ |

| タヌキ | 5〜8cm / 中 | 円筒形 | あり(屋外の境界に多い) | 屋内にはあまりしない |

| イタチ | 2〜5cm / 細い | 細長くねじれ、S字状 | なし | 小さく細く強烈な悪臭 |

ポイント!

- 屋根裏や床下で「ためフン」がある場合はアライグマかハクビシンの可能性大

- フンが太め・量が多い=アライグマ、細め=ハクビシンやイタチ

- 屋外の目立つ場所=タヌキ

他の害獣フンとの決定的な違い

ハクビシンフンとの違い

- アライグマ:雑食性のため骨や昆虫の羽が混入

- ハクビシン:果実食のため種子が中心、甘い匂いがする場合も

タヌキフンとの違い

- アライグマ:散らばって排泄することがある

- タヌキ:必ず決まった場所にまとめて排泄

イタチフンとの違い

- アライグマ:2~3cmの太さ

- イタチ:6mm~1cm程度と細い

アライグマのフンでここまで!? 放置が引き起こした被害事例

アライグマのフンを放置したり、自己判断で処理したりすると、思わぬ被害につながることがあります。

ここでは、実際に起きたケースをもとに、対応の遅れがどんな結果を招いたのか、その教訓を見ていきましょう。

事例1:天井が抜け落ちたケース

あるご家庭では、屋根裏にフンがあるのを知りながら、「臭いもないし、忙しいから」と約3年間放置してしまいました。

ところがある日、フンの重みと湿気で天井が崩落。修繕費用はおよそ150万円にもなり、一時的に自宅を離れて暮らすことに。

教訓:放置は禁物!

フンは時間が経つほど湿気を吸い、重さや腐食が進行します。早期対応が、建物と家計を守る第一歩です。

事例2:健康被害を招いたケース

別の家庭では、屋外で見つけたフンを「軍手でさっと拾えばいい」と軽く考え、素手に近い状態で処理してしまいました。

数日後、原因不明の発熱と倦怠感が続き、病院で検査を受けると、感染症の可能性が指摘されました。結果的に数日間の入院が必要になり、仕事にも大きな支障が出たそうです。

教訓:防護は絶対に必要!

フンの中には病原体が潜んでいることがあります。

処理の際は必ず手袋・マスク・長袖の服を着用し、消毒まで徹底することが大切です。

どちらの事例も、「少しくらいなら大丈夫」という油断が被害を拡大させたケースです。

フンを見つけたら早めに専門業者へ相談し、駆除・清掃・消毒・再発防止までしっかり行うことで、同じ失敗を防ぐことができます。

アライグマのフンを見つけたときのNG行動!

「庭や屋根裏にフンを発見!とりあえず片付ければいいのかな?」

そう考えてしまう方も多いですが、アライグマのフンはただの汚れではなく感染症や二次被害の原因になるため、誤った対処は大変危険です。

NG行動①掃除機で吸い取る

家庭用掃除機でフンを吸い取ると、内部にウイルスや細菌が残り、

排気とともに部屋中に拡散する危険性があります。

NG行動②水で流すだけ

屋外で見つけたからといって水で流すだけでは不十分です。

病原体が周囲に広がったり、臭いやシミが残ったりする原因になります。

NG行動③素手で触る

アライグマのフンには、寄生虫(アライグマ回虫)や細菌が潜んでいる可能性があります。

素手で触れば感染リスクが一気に高まるため絶対に避けましょう。

NG行動④放置する

「あとで処理しよう」と放置してしまうと、フンが溜まって悪臭・害虫発生・建物劣化につながります。

さらに、アライグマが「ここは安心」と認識し、住みついてしまうこともあります。

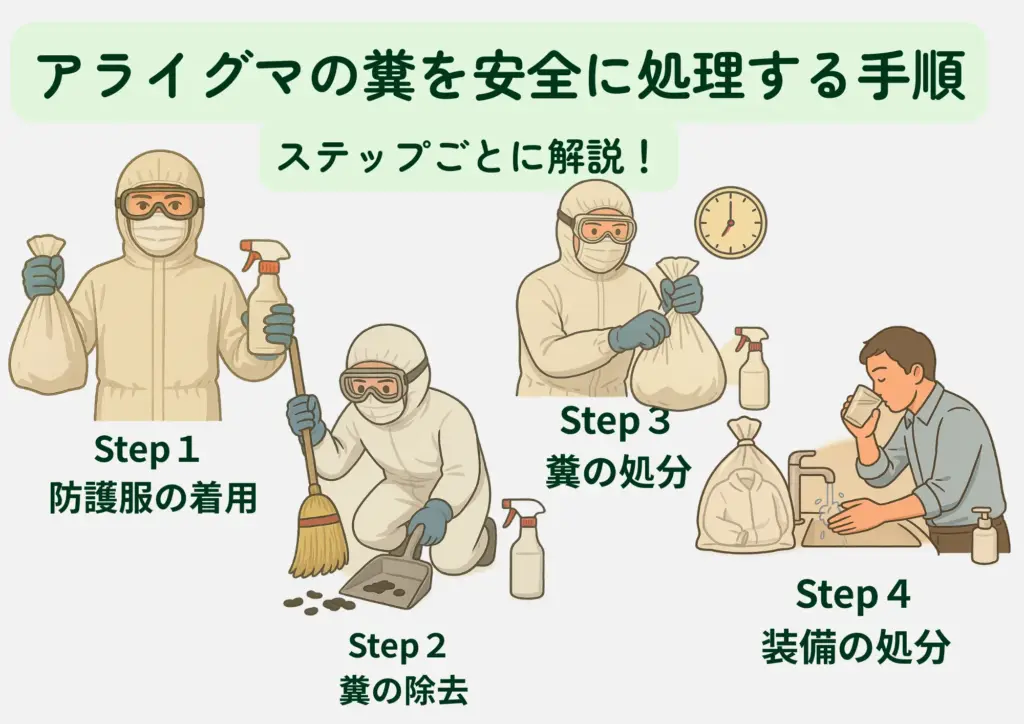

プロが教える!アライグマのフンを安全に処理する手順

アライグマのフンは、見た目以上に危険な汚染物です。

寄生虫や細菌が潜んでいることがあり、間違った処理をすると感染症のリスクも。

ここでは、専門業者が実際に現場で行っている安全で確実な処理手順を、一般の方にも実践できる形でご紹介します。

ですが、基本的には自分での処理はお勧めしません。

まずは、作業環境を整えることから始めましょう。

天気予報を確認し、風の弱い晴れの日を選ぶのが理想です。

フンや消毒液が飛散しにくく、安全に作業できます。

必要な用具(手袋・マスク・防護服・ビニール袋・消毒剤など)を前日に点検・準備し、家族や近隣にも「明日、処理作業を行う」旨を伝えておくと安心です。

防護装備の着用

感染リスクを避けるため、必ず完全防備で行いましょう。

装着順序は「手袋 → 作業着 → 帽子 → マスク → ゴーグル」。肌の露出を防ぐのが基本です。

ほうきやちりとりを使い、できるだけ舞い上げないように慎重に回収します。

フンは二重のビニール袋に入れ、しっかりと口を縛って密封してください。

フンを除去した場所は、70%エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。

汚染範囲のおおよそ2倍の広さを目安に吹きかけ、15分以上そのまま放置すると効果的です。

作業が終わったら、衣服を内側から外側へ慎重に脱ぐのがポイント。

使用した装備はすべて感染性廃棄物として処分します。

最後に手洗い・うがい・シャワーで身体も清潔に保ちましょう。

屋根裏など狭い場所での処理はさらに注意!

屋根裏のような密閉空間での作業は、屋外以上に危険が伴います。

感染リスクだけでなく、転落や酸欠などの物理的リスクもあるため、可能な限り専門業者に依頼するのが安全です。

今すぐできる!アライグマのフンを見つけた時の応急処置

アライグマのフンは感染症や健康被害を引き起こす危険性があるため、まずは落ち着いて正しい対応を取ることが大切です。

フンを発見した時の対応

焦って触ったり掃除したりせず、まずは安全確保と状況把握を優先しましょう。

応急処置の手順

- 発見場所への立入禁止

家族が誤って近づかないよう、部屋や場所を閉鎖します。 - 換気扇・窓を開けて換気

においや空気中の菌を逃がすため、しっかり換気しましょう。 - 小さなお子様・ペットの隔離

好奇心で近づくと危険です。別室で安全を確保してください。 - 写真撮影(証拠保全)

フンの位置や形を撮影しておくと、業者が原因を特定しやすくなります。 - 専門業者へ連絡

感染や二次被害を防ぐため、早めに専門業者に相談を。

根本解決への道筋!アライグマ侵入防止の完全対策

アライグマの被害を根本から防ぐには、侵入経路の特定と封鎖、そして環境改善の2つが欠かせません。

駆除だけで終わらせず、「もう入らせない家づくり」を目指すことが再発防止のカギです。

侵入経路の特定と封鎖方法

アライグマは想像以上に器用で、わずか10cmほどの隙間があれば簡単に侵入できます。

垂直な壁も軽々と登り、瓦をずらして屋根裏に入り込むことも珍しくありません。

そのため、まずは家の外周を一周し、小さな隙間や劣化箇所を徹底的にチェックしましょう。

屋根周辺の対策

- 瓦のずれ:アライグマは瓦を押し上げて侵入することがあります。

ずれている瓦は放置せず、固定金具でしっかり補強します。 - 軒下の隙間:小動物が通れるわずかな隙間も見逃せません。

金網やパンチングメタルを使って塞ぐのが効果的です。 - 破風板の劣化部分:古い木材部分は簡単に破られてしまうため、板金カバーで補修すると安心です。

外壁まわりの対策

- 基礎通風口:アライグマは金網を押し広げて侵入することがあります。細目の金網で強固に覆うことが大切です。

- エアコン配管穴:配管の隙間も要注意。パテや防獣パッキンで完全密封しましょう。

- 戸袋内部:雨戸の戸袋は暗く暖かいため、巣づくりの温床になります。内部を点検し、金網で塞いでおくと再侵入を防げます。

環境改善による根本的な予防策

アライグマは、食べ物・水・隠れ場所の3つが揃うと居着きやすくなります。

つまり、「住みにくい環境を作ること」=最強の予防策です。

法律を知らないと大変!アライグマ駆除の正しい手続き

アライグマは見た目の可愛らしさとは裏腹に、農作物や住宅に深刻な被害を与える外来生物です。

しかし、「害獣だから」といって勝手に捕獲・駆除してはいけません。

アライグマは「特定外来生物」に指定されており、法律(鳥獣保護管理法など)によって厳しく管理されています。

鳥獣保護管理法による規制内容

アライグマは、外来生物法と鳥獣保護管理法の両方の対象です。

そのため、個人が無断で捕獲や駆除を行うと、法令違反となる可能性があります。

主な法的制約は次のとおりです:

- 無許可での捕獲行為:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

- 捕獲後の運搬・保管:同様に罰則の対象

- 飼育・譲渡・販売:法律で完全に禁止

つまり、「見つけたから捕まえる」行為自体が違法になり得ます。

法に則って、正しい手順を踏むことが大切です。

適法な駆除・対応の手順

アライグマを安全かつ合法的に駆除するには、次の手順に沿って行う必要があります。

- 市町村の環境課や害獣対策窓口へ相談

→ 被害の場所や状況を具体的に伝えましょう。 - 被害状況の報告書や写真の提出

→ 証拠を添えることでスムーズに手続きが進みます。 - 捕獲許可申請書の提出と審査

→ 許可証の交付後、指定された範囲内で駆除が可能になります。 - 許可後に専門業者が対応を実施

→ 法に基づいた適切な方法で安全に駆除します。

この流れを踏めば、法令違反を避けつつ確実な対処が可能です。

自治体による支援制度も活用を

多くの自治体では、アライグマ被害への対策を支援する制度が整っています。

内容は地域によって異なりますが、主に以下のような支援が受けられます。

- 捕獲用のわなの無償貸し出し

- 信頼できる駆除業者の紹介

- 駆除費用の一部補助制度

- 専門職員による技術的な指導

申請の際は、次の点を準備しておくとスムーズです。

- 被害の証拠(写真・動画・フンの位置など)

- 近隣住民への事前説明(捕獲わなの設置前など)

- 定期的な報告義務(捕獲状況など)

こうしたサポートを活用することで、費用負担を軽減しながら安全で適法な駆除が実現できます。

Q&A アライグのマフンに関するよくある質問

-

フンを見つけたらすぐに処理したほうがいいですか?

-

はい、できるだけ早く処理しましょう。

ただし、絶対に素手で触らず、手袋・マスクなどの防護をしてください。

アライグマ回虫などの感染リスクがあるため、放置も危険です。

安全に処理できない場合は、ROY株式会社へご相談ください。

-

フンの処理にはどれくらい費用がかかりますか?

-

被害の大きさによりますが、目安は以下の通りです。

・自分で処理:8,000〜15,000円前後(防護具・消毒剤など)

・業者に依頼:2〜10万円前後(清掃・消毒・再発防止を含む)ROY株式会社では、無料で現地調査を行っています。

-

天井裏のフンは自分で掃除できますか?

-

おすすめしません。

天井裏は足場が不安定で、転落や感染の危険が高いため、専門業者に任せるのが安全です。

-

妊娠中でもフンの掃除をして大丈夫ですか?

-

いいえ、絶対にやめましょう。

寄生虫や細菌感染のリスクがあり、胎児への影響が出る可能性があります。ご家族や専門業者に任せ、汚染場所への立ち入りも避けてください。

-

フンを処理したのに、また出てくるのはなぜ?

-

原因は侵入口の未封鎖です。

処理だけでは再発率が高く、1〜3ヶ月で戻るケースもあります。・侵入口の封鎖

・餌や水場の除去

・定期点検これらを行えば、再発を2年以上防げる場合もあります。

「アライグマの糞(フン)」まとめ

アライグマのフンは、特徴の見分け方・処理方法・対策・病気リスクを正しく理解することが大切です。

誤った処理や放置は、感染症や住宅の劣化を招くおそれがあります。

ROY株式会社では、安全なフン処理・徹底消毒・侵入経路の修繕・再発防止までトータル対応。

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次