はじめに

「家の中で羽アリを見つけてしまった…」そんな時、多くの方がまず不安に思うのは「これってシロアリ?黒アリ?」という点ではないでしょうか。

羽アリは繁殖のために現れる姿ですが、もしそれが シロアリの羽アリ だった場合、住宅の柱や土台を食い荒らす深刻な被害につながる恐れがあります。

本記事では、羽アリの種類別特徴と見分け方、シロアリだった場合に考えられる被害リスク、そして正しい対処法について、一級建築士が在籍する ROY株式会社 が専門的な視点から解説します。

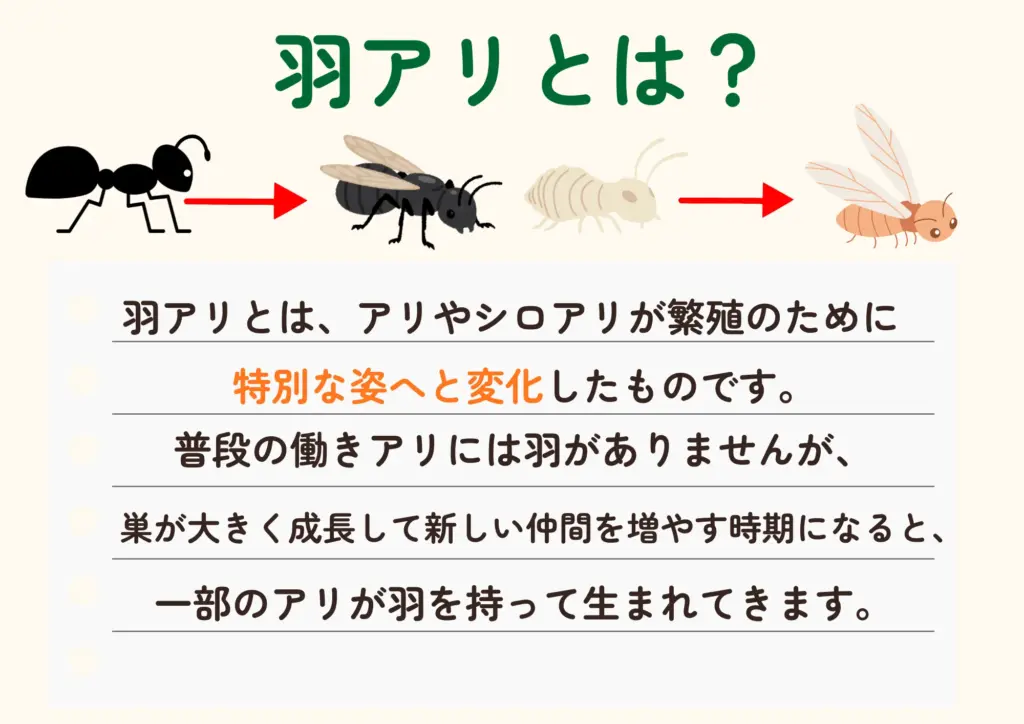

羽アリとは?発生する理由とタイミング

羽アリとは、アリやシロアリが繁殖期を迎えたときに現れる特別な姿です。

普段は羽のない虫ですが、巣が成熟すると繁殖のために羽を持った個体が生まれ、一斉に外へ飛び立ちます。

つまり羽アリの発生は「繁殖活動のサイン」。

特に家の中で大量に見かける場合は、すでに床下や壁の中などに巣が形成されている可能性が高く、放置すると被害が広がってしまう恐れがあります。

羽アリの種類と注意すべき存在「羽シロアリ」

羽アリと一口にいっても、その正体はさまざまです。

中にはシロアリ由来の羽アリもいれば、一般的なクロアリが繁殖のために羽をつけて飛び立つこともあります。

見た目が似ているため、コバエや小さな蛾が羽アリと勘違いされるケースも少なくありません。

羽シロアリだと要注意!?

この中で最も注意すべきは「シロアリの羽アリ」です。

シロアリは木材を食べて暮らす昆虫で、住宅で発生するのはつまり「家そのものがエサにされている」ということ。

羽アリが室内で目立つようなら、すでに柱や床下でシロアリが活動しているサインです。

日本で建物に被害を与えるシロアリは限られた種類ですが、いずれも春から初夏にかけて羽アリを飛ばし、繁殖の合図を見せます。

一方、クロアリをはじめとした普通のアリは、日本国内だけでも数百種が確認されています。

種類ごとに羽アリを飛ばす時期が異なり、4月から秋にかけて見られることが多いですが、基本的に住宅を食害することはありません。

被害としては、台所の食べ物を狙ったり、室内に侵入して不快感を与える程度にとどまります。

シロアリの被害リスク

シロアリは「住まいのがん」とも呼ばれるほど、気づかないうちに被害を広げる厄介な存在です。

もし羽アリがシロアリ由来だった場合、すでに床下や壁の内部で木材が食害されている可能性が高いと考えなければなりません。

シロアリは暗く湿った場所を好み、人の目に触れない部分で活動するため、被害が表面化する頃には柱や土台の強度が大きく低下していることもあります。

特にイエシロアリは数十万匹規模のコロニーを形成し、家全体を加害することがあるため注意が必要です。

被害が進めば床が沈む、扉や窓が歪むといった生活上の不具合が生じるだけでなく、耐震性が低下して地震時に倒壊のリスクを高めてしまいます。

羽シロアリを見かけたら、放置せず、早めの調査と対策が被害を最小限に抑える鍵となります。

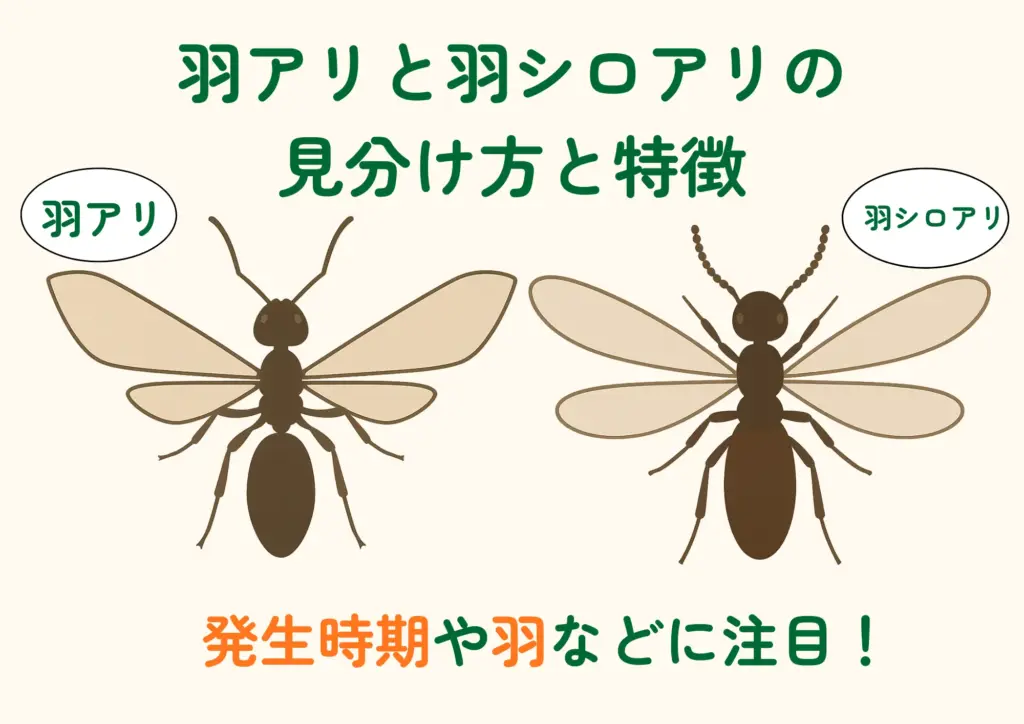

羽アリと羽シロアリの見分け方と特徴

羽アリの正体によって、単なる不快な虫で終わる場合もあれば、家の柱や床を食べる深刻な害虫の場合もあります。

見た目がよく似ているため混同されがちですが、体の形や羽の大きさなど、いくつかのポイントを押さえれば誰でも簡単に見分けることができます。

では、シロアリかクロアリかを判断するための具体的な見分け方を次にご紹介します。

羽アリと羽シロアリの見分け方と特徴

| 特徴 | 羽アリ(クロアリ) | 羽シロアリ |

|---|---|---|

| 胴体 | くびれがある細身(ハチ型) | くびれがなく寸胴 |

| 触角 | くの字に曲がる | 数珠状でまっすぐ |

| 羽 | 前の羽が後ろより大きい | 前後の羽がほぼ同じ大きさ |

| 行動 | 光に集まりやすく群飛する | 巣の成熟時に一斉群飛し新巣を形成 |

| 被害 | 木材は食べない。不快感・食品被害が中心 | 木材を食害し柱・土台に被害。耐震性低下 |

羽を広げたときの違い

実際には、羽アリをじっくり観察できる機会はあまりありません。

動きが早く、羽をきれいに広げたまま止まっていることは少ないからです。

それでも、図鑑や専門サイトでは「羽を広げた状態」での違いが紹介されることが多く、見分けの目安として知っておくと安心です。ここでは、そのポイントを整理しました。

羽を広げたときの比較

| 特徴 | 羽アリ(クロアリ) | 羽シロアリ |

|---|---|---|

| 羽の形 | 前の羽が大きく、後ろの羽は小さい | 4枚ともほぼ同じ大きさ |

| 羽の模様 | 網目がはっきりしている | 網目が細かく薄い |

| 触角 | くの字型に曲がる | 真っ直ぐで数珠状 |

| 胴体 | 頭・胸・腹に分かれ、くびれがある | くびれがなく、ずんぐりした体型 |

羽を広げた状態で比較すると、両者の違いはとても分かりやすいです。

特に「羽の大きさが揃っているか」「胴体にくびれがあるか」の2点を確認するだけで、シロアリかクロアリかを簡単に見分けられます。

ただし、実際の現場では羽を開いた状態で止まっていることは少ないため、普段は胴体の形や触角など他の特徴と合わせて判断するのがおすすめです。

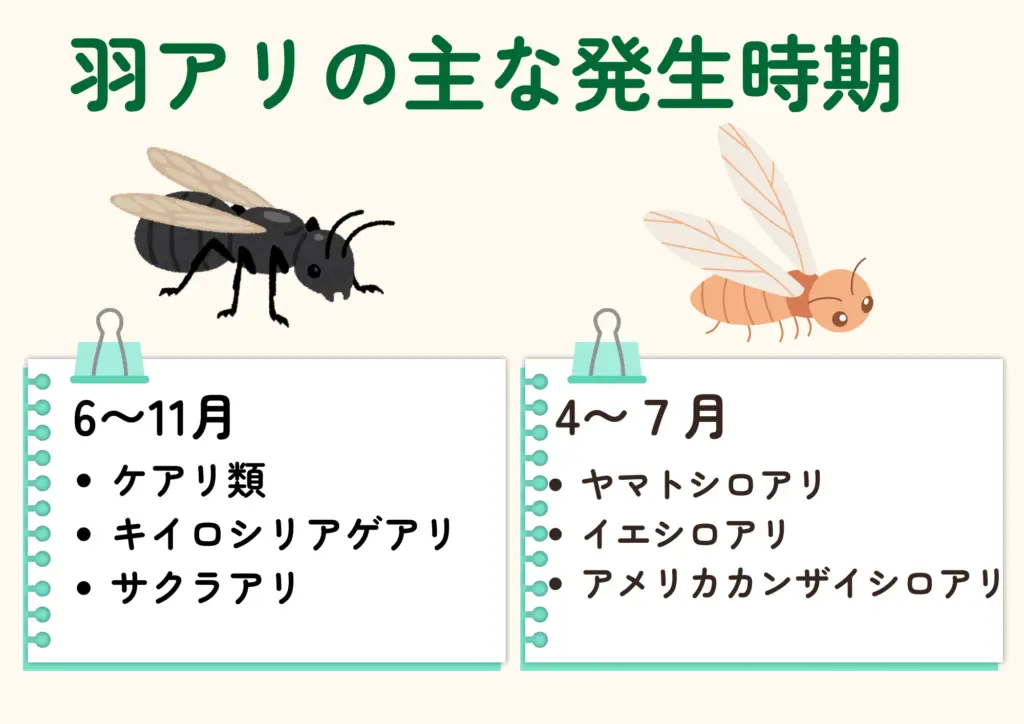

羽アリの発生時期

羽アリは種類ごとに出現する季節が異なります。

特に家屋へ被害を与えるシロアリの羽アリは、発生時期を知っておくことで早期発見につながります。

ここでは、住宅に関係が深い代表的な種類の発生時期を整理しました。

羽アリ種類別の発生時期一覧

| 発生時期 | シロアリの羽アリ | クロアリの羽アリ |

|---|---|---|

| 4〜5月 | ヤマトシロアリ | ― |

| 6月 | イエシロアリ、アメリカカンザイシロアリ | ― |

| 7月 | イエシロアリ、アメリカカンザイシロアリ | ケアリ類 |

| 9月 | ― | キイロシリアゲアリ |

| 10〜11月 | ― | サクラアリ |

家屋に注意すべきシーズン

- 4〜5月:ヤマトシロアリ

→ 日本全国で最も一般的。被害件数が多く、警戒が必要。 - 6〜7月:イエシロアリ・アメリカカンザイシロアリ

→ 沿岸部や温暖な地域に多く、被害範囲が広がりやすい。

一方で、秋に飛び立つクロアリの羽アリ(キイロシリアゲアリやサクラアリなど)は、見かけても住宅を食害する心配はほとんどありません。

羽アリを見かけた時期によって、シロアリかクロアリかをある程度推測できます。

特に春から初夏にかけての羽アリ=シロアリの可能性が高いため、室内で多数見かけたら早めに調査を依頼するのがおすすめです。

代表的な羽アリの種類

ここまでで「羽アリにはシロアリ由来とクロアリ由来がある」という基本的な違いをご理解いただけたかと思います。

とはいえ、実際にはシロアリにもアリにも複数の種類が存在し、それぞれの発生時期や特徴は異なります。ここでは、家屋に関連性の高い代表的な種類をご紹介します。

シロアリの羽アリ(要注意種)

ヤマトシロアリ

日本で最も一般的なシロアリで、全国に広く分布しています。

羽アリは4〜5月頃、特に雨上がりで気温と湿度が高い日の午前中に大量に飛び立ちます。

体長は5〜7mm程度で、黒褐色に胸部の黄色いラインが特徴です。床下や水回りなど湿った場所を好み、住宅被害の大半はこの種によるものです。

イエシロアリ

6〜7月に大発生する種類で、夕方から夜にかけて群れ飛ぶ習性があります。

強い光に集まるため、街灯や室内の明かりに大量に飛来することも少なくありません。

ヤマトシロアリよりも大型で、羽アリは7〜10mmほど。温暖な沿岸部に多く、西日本での被害が目立ちます。被害範囲が広く、建物全体に深刻な影響を与える点が特徴です。

アメリカカンザイシロアリ

北米原産の外来種で、日本でも一部地域に定着しています。

発生時期は6〜7月で、羽アリは7〜10mmと大きめ。赤褐色の体色に黒い翅を持ちます。

乾いた木材でも生息できるため、従来のシロアリ対策が効きにくく、長期にわたる潜伏被害を起こしやすい点に注意が必要です。

クロアリの羽アリ(不快害虫が中心)

ケアリ類

7月前後の蒸し暑い夜に「結婚飛行」を行う代表的なアリです。

灯りに集まる習性があるため、外の光をめがけて室内に侵入してくることもあります。

建物を食害することはありませんが、腐朽した木材や雨漏りで傷んだ壁内などに巣を作ることがあり、室内で羽アリが発生するケースも見られます。

キイロシリアゲアリ

9月頃に発生する羽アリで、オレンジ色の体色が特徴的です。

秋口は特に住宅への侵入が多く、網戸の隙間などから入り込む事例もよく見られます。

女王アリは7mm前後ですが、雄アリは2mm程度と小型。人に害はありませんが、不快害虫として扱われます。

サクラアリ

10〜11月の晩秋に羽アリを飛ばす種類です。

1.5〜2mm程度と非常に小さく、屋内外を問わず飛び込みます。

体が小さいため、屋外から容易に侵入することがあり、室内で羽アリを見かけて驚くケースもありますが、建物を食害することはありません。

羽アリと間違えやすい昆虫

実際に「羽アリを見つけた」として業者や専門機関に相談が寄せられる中には、羽アリではない別の昆虫である場合も少なくありません。代表的な例を挙げます。

ノシメマダラメイガ

穀物や菓子、乾燥果実などに発生する害虫です。

体長は7mm前後でシルエットが羽アリに似ていますが、翅に鱗粉があり透き通らないため見分けがつきます。

家屋の木材を食害することはありませんが、発生源となる食品の処分が必要です。

クロバネキノコバエ

観葉植物や鉢植えの土、カブトムシの飼育ケースなどから発生する小バエの一種。

体長は1〜2mmと小さく、黒い体と透明な翅が羽アリに見えることがあります。

こちらも建物被害はなく、不快害虫として扱われます。発生を止めるには発生源の土を入れ替えることが有効です。

羽シロアリを見つけたときにやってはいけない行動

羽シロアリを見つけたとき、多くの方がとっさに取ってしまう行動があります。

ですが、それらは一見正しいように見えて、実は被害を悪化させる原因になりかねません。

ここでは、特に注意すべきNG行動をご紹介します。

殺虫スプレーを使う

羽アリを見つけた瞬間にスプレーを噴射する方は少なくありません。

しかし、これは一時的に虫を散らすだけで、建物内部に潜む本体のコロニーにはまったく効果がありません。

むしろ薬剤によってシロアリが警戒し、被害の場所をより深部へと移動させてしまうこともあります。

その場の羽アリを片づけて終わらせる

羽アリをただ払い落としたり、掃除機で吸い取ったりして片づけてしまうのも危険です。

目の前からいなくなったことで安心してしまい、実際の被害を見逃してしまう恐れがあります。

羽や死骸はシロアリの種類を特定する手がかりになりますので、安易に捨ててしまわず、写真などで記録しておきましょう。

市販の薬剤を使って無理に駆除しようとする

DIYの延長で床下や壁の隙間に市販の駆除剤を散布する方もいますが、これは大きなリスクを伴います。

シロアリは目に見えない奥で広範囲に広がっていることが多く、素人が一部に薬剤を撒いた程度では駆除できません。中途半端に刺激することでシロアリが拡散し、被害が見えにくくなることすらあります。

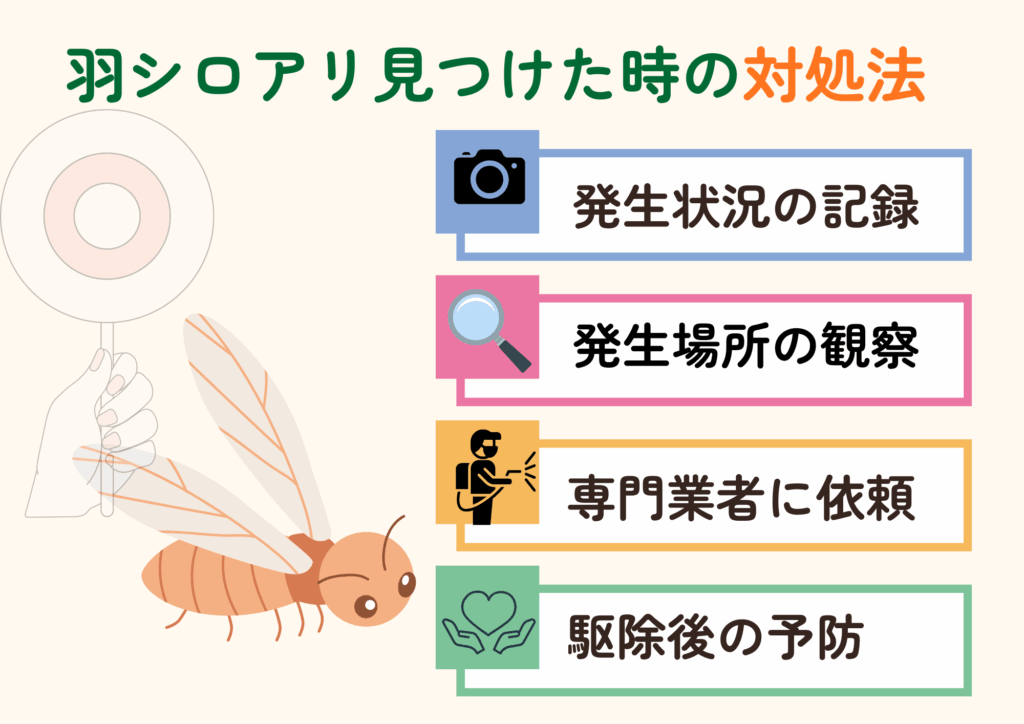

羽シロアリを見つけたときの正しい対処法

羽シロアリを室内で見かけた場合、それは家の中でシロアリ被害が進行しているサインと考えて間違いありません。

放置すると柱や床下が食害され、家の耐震性や寿命に大きく影響する可能性があります。

ここでは、見つけたときに取るべきステップを具体的にまとめました。

発生状況を記録する

羽シロアリを見つけたら、まずはその様子をスマホで撮影して記録しておきましょう。

「羽アリの姿」「どこから出てきたのか」「発生した時刻」などを残しておくことで、後の調査がスムーズに進みます。これらの情報は、シロアリの種類を特定したり、被害範囲を診断する際にも大いに役立ちます。

発生場所を観察する

羽アリが窓際や照明のまわりに集まっている場合は、巣から外へ飛び立とうとしているサインと考えられます。

一方で、壁や床の隙間から次々と羽アリが出てくるようであれば、すでに建物内部で繁殖が進んでいる可能性が高いでしょう。

このように発生状況を観察することで、巣の規模や場所をある程度推測することができます。

できるだけ早く専門業者に調査を依頼する

シロアリは床下や壁の内部、屋根裏など、人の目に触れにくい場所で活動します。

そのため、一般の方が巣の場所や被害の範囲を正確に把握するのはほとんど不可能です。

専門の業者に依頼すれば、床下点検や木材の強度確認といった建物診断をはじめ、シロアリの種類の判別、駆除や防蟻処理、さらに侵入口の封鎖や薬剤処理による再発防止工事まで、一括して対応してもらえます。

駆除後の予防も大切

シロアリ駆除が終わっても、放置してしまうと再発のリスクは残ります。

再び侵入されないようにするためには、侵入口をきちんと塞ぐことや木材への防蟻処理を施すこと、そして定期的な点検を行うことが欠かせません。

特に定期点検は被害を早期に発見できるため、大規模な修繕に発展する前に食い止められ、結果として費用を最小限に抑えることにつながります。

シロアリ駆除もROY株式会社へお任せください!

ROY株式会社でもシロアリ駆除を承っております。

お客様に安心して生活をお送りいただけるよう、丁寧な点検と駆除を行います。

些細なことでも心配ことなどございましたらお気軽にご相談ください。

まとめ

羽アリを見かけたとき、その正体がシロアリかクロアリかによって対応は大きく異なります。

クロアリであれば不快害虫としての影響にとどまりますが、シロアリの羽アリだった場合は家の木材がすでに食害されている可能性が高く、放置すれば被害は拡大してしまいます。

特に春から初夏にかけて発生する羽シロアリは「住まいの危険信号」と捉えるべき存在です。

もし大量発生を確認したら、自己判断で処理せず、専門業者に早めに相談することが最も確実な解決策となります。

早めの対処こそが、安心して長く暮らせる住まいを守る第一歩になります。

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次