イタチは見た目の可愛さとは裏腹に、住宅や農地に深刻な被害をもたらす害獣です。特に西日本ではイタチによる被害が年々増加しており、糞尿による悪臭、騒音、断熱材の破壊、感染症のリスクなどが問題視されています。

本記事では、イタチ被害に悩む一般家庭や農家の方に向けて、「自分でできるイタチ駆除方法」と「再発を防ぐための予防策」、そして「駆除業者に頼るべきタイミング」まで詳しく解説します。

1. イタチってどんな動物?

日本に生息しているイタチは主に2種類。

- ニホンイタチ(ホンドイタチ):日本固有種で全国に分布。オスは狩猟対象となる。

- シベリアイタチ(チョウセンイタチ):外来種で、西日本を中心に分布。ニホンイタチよりも体が大きい。

イタチは3cmの隙間があればすり抜けられる柔軟な体を持ち、屋根裏や床下、壁の中などに入り込んで巣を作る厄介な存在です。夜行性で、肉食傾向が強く、ネズミや小鳥、昆虫を主食としています。

| ニホンイタチ(ホンドイタチ) | シベリアイタチ(チョウセンイタチ) |

|---|---|

|  |

| 分布:本州・四国・九州(北海道には自然分布していません) 体長:オス:約25〜35cm、メス:約20〜30cm 尾の長さ:約12cm前後 体色:夏は黄褐色〜赤褐色、冬でもあまり色の変化はない 顔つき:やや小顔でシャープ、耳が小さめ 習性:単独行動が多く、夜行性齧歯類や昆虫、カエルなどの小動物を捕食水辺や山地、里山にも生息 | 分布:アジア東部〜ロシア・中国・朝鮮半島。日本では外来種として九州~本州に分布拡大中(北海道には定着していません) 体長:オス:約30〜40cm、メス:約25〜35cm 尾の長さ:やや長く、体長の半分近くになることも 体色:やや黄色味が強く、顔に黒い「マスク模様」が出る 個体も 顔つき:鼻が丸く、顔全体が丸っこい印象 習性:適応力が高く、都市部にも出没ニワトリやペットを襲う例もあり繁殖力が強く、在来種への影響が懸念されている |

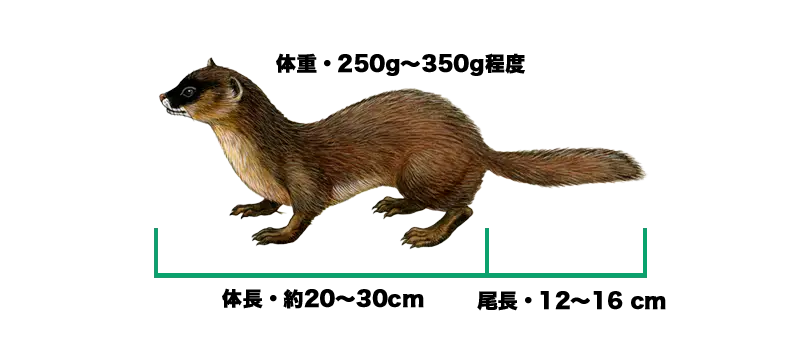

🐾 イタチの基本情報

- 分類:哺乳類・食肉目・イタチ科

- 体長:約20〜30cm(しっぽを含めるとさらに長くなる)

- 体重:250g〜350g程度

- 分布:日本全国(本州、四国、九州)、北海道には別種のオコジョなどが生息

- 寿命:野生下で3〜5年程度、飼育下ではもう少し長生きすることも

🌿 生息地

イタチは森や河川沿い、田畑、人里近くなど、さまざまな環境に適応します。特に水辺のある場所を好みますが、人家の近くにもよく現れるため、人間との軋轢(あつれき)が起こることもあります。

🍖 食性(何を食べるのか)

イタチは肉食性が強い雑食で、以下のようなものを食べます:

- 小動物(ネズミ、モグラ、カエル、トカゲなど)

- 昆虫やミミズ

- 鳥の卵やヒナ

- 果実や木の実(特に冬場)

- 鶏小屋に侵入してニワトリを襲うことも…

非常に貪欲で狩猟本能が強いため、エサが豊富でも動物を殺してしまうことがあります。

🌙 夜行性

イタチは基本的に夜行性で、夜に活発に活動します。ただし、餌が必要なときには昼間に姿を見せることもあります。巣穴を掘るか、他の動物の巣を使って休むことが多いです。

🐣 繁殖

- 繁殖期は春(3月〜5月頃)

- 妊娠期間:約30〜40日

- 1回の出産で3〜8匹程度の子を産みます

- 母親が子育てをし、子どもは2〜3ヶ月で自立

🐾 その他の特徴

- 細長い体を活かして、狭い場所にもスルリと入り込める

- 臭腺から強いにおいを放つ(危険を感じたときに使用)

- 非常にすばしこく、木登りや泳ぎも得意

2. イタチによる主な被害

イタチの被害は以下のように多岐にわたります。

- 騒音被害:屋根裏を走り回る音で眠れない。

- 悪臭被害:糞尿や臭腺から出るにおいが充満。

- 断熱材の破壊:巣作りに断熱材を利用し、住宅性能が低下。

- 食害:ペットや農作物が襲われる。

- 感染症リスク:サルモネラ菌、ペスト、レプトスピラ症など。

被害を放置しておくと、建物の腐食や健康被害につながるため、早めの対策が必要です。

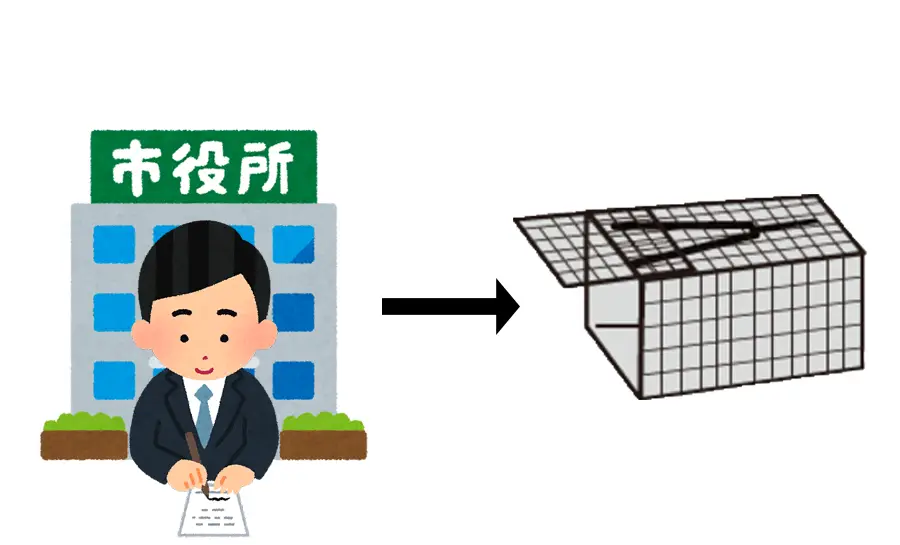

3. イタチ駆除に関する法律と注意点

イタチは「鳥獣保護管理法」により守られており、無許可での捕獲・殺傷は禁止されています。

- 捕獲できるのは「ニホンイタチのオス」のみ。

- 捕獲には自治体への申請が必要。

- 市役所で「有害鳥獣捕獲許可証」を取得すれば、無料で罠を借りられるケースも。

許可なくイタチを傷つけた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

4. 自分でできるイタチ駆除5ステップ

✅ステップ①:市役所で罠カゴを借りる

市区町村によっては、無料で捕獲器(罠カゴ)を貸し出しています。申請に必要な書類は簡単で、窓口は「環境課」「農政課」などが対応。

✅ステップ②:罠カゴを適切な場所に設置

- 糞のある場所

- 屋根裏の侵入経路

- 床下の通気口周辺

イタチの好物は「揚げ物(コンビニのチキン)」や「キャラメルスナック」などの高カロリー食品。これをエサとして罠に設置します。

✅ステップ③:忌避剤・煙で追い出す

- バルサンや煙タイプの燻煙剤

- 木酢液・竹酢液・ハッカ油

- クレゾール石鹸液

これらを点検口から屋根裏に設置することで、イタチを追い出す効果があります。

✅ステップ④:侵入経路を封鎖する

パンチングメタルや金網で以下の場所を封鎖しましょう。

- 床下通気口(3cm以上の隙間は要注意)

- 瓦と外壁の継ぎ目

- 軒下や天井裏の通気口

- 縁側下の空間

✅ステップ⑤:エサ場の対策と清掃

- ネズミ、昆虫、果実などを駆除

- 鳩が集まらないようCD反射板を設置

- イタチの糞尿・巣を撤去して消毒

5. イタチを寄せ付けない予防策3選

- エサとなるものを家の周囲に置かない

- 忌避剤を定期的に設置(2〜3ヶ月ごと)

- 侵入口をすべて塞ぐ(再侵入を防止)

イタチは同じ縄張りに戻ってくる習性があるため、駆除後の掃除や臭い消しが再発防止のカギになります。

6. イタチ駆除におすすめのアイテム

| 商品名 | 特徴 | 使用場所 |

|---|---|---|

| 木酢液(ペットボトルに設置) | イタチが嫌う自然臭 | 屋外・床下通気口 |

| バルサン・燻煙剤 | 煙で追い払う | 屋根裏・床下 |

| パンチングメタル | 頑丈な封鎖用金属板 | 侵入経路の封鎖 |

| レッドシート(カプサイシン) | 唐辛子成分で忌避効果 | 農地・屋外の境界線 |

| ヒトデ忌避剤(ヒトデのちから) | 天然由来・長期効果 | 屋内・屋外両用 |

✅ 注意点

- イタチは鳥獣保護法の対象動物なので、勝手に捕まえたり殺したりすることは法律で禁止されています。捕獲を考えている場合は自治体や専門の業者に相談してください。

- 封鎖をする前に、必ず中にイタチがいないことを確認しましょう。閉じ込めると逆に暴れたり、死んでしまって悪臭が発生する恐れがあります。

🛠 駆除が難しい場合は…

- 「イタチ駆除 業者 比較」などで専門業者を探すのも手です。

- 見積り無料の業者も多いので、数社に相談してみるのがベスト。

7. 自分で駆除するリスクと限界

- ✅ 法律違反のリスク

- ✅ 怪我や感染症のリスク(咬まれる、ノミ・ダニ)

- ✅ 侵入経路を見逃して再発

- ✅ ペットがいる家庭では超音波や臭いが悪影響

自分で駆除できるのは「軽度の被害」の場合のみ。被害が広範囲にわたる、糞尿が酷い、侵入口が特定できないなどの場合はプロの助けが必要です。

8. プロに依頼するメリット

| メリット | 内容 |

|---|---|

| ✅調査が正確 | イタチの通り道や巣をプロが見つけ出す |

| ✅封鎖が確実 | 再発防止のために専門道具で封鎖 |

| ✅清掃・消毒も込み | 糞尿や巣の撤去・害虫駆除も対応 |

| ✅申請代行 | 鳥獣保護法の申請手続きも任せられる |

| ✅費用相場が明確 | 60㎡:8,800円~50,000円前後(業者比較可) |

プロ業者の中には、無料見積もり・調査を行っているところもありますので、まずは相談することをおすすめします。

ROYの施工の流れ

ご相談は無料なので、点検をご希望の場合や、不具合を見つけたらお気軽にお問い合わせください。詳しい状況をお伺いします。

最短当日のご訪問も可能です。

無料で現地調査を行います!

経験豊富な害獣駆除専門のプロが調査を行い、原因箇所を見つけます。

細かい調査で、確実に原因を特定します。

調査結果を元にお見積りを作り、被害状況などをご説明します。

その後、どのような施工内容で作業を進めていくか詳細にご説明します。

お見積り内容にご了承いただいたら、害獣駆除のプロがすぐに駆除いたします。

アフターフォローで安心

最長5年の無料のアフターフォローで施工後もしっかりサポート。

期間中は無料の定期点検もついて安心です。

9. よくある質問(Q&A)

- イタチ駆除に蚊取り線香は効果ある?

-

おすすめしません。煙が届きにくく、火災リスクも高いため、専用の燻煙剤を使用しましょう。

- 鳥獣保護法で許可を取らないとダメ?

-

はい。無許可での捕獲は法に触れます。市役所で捕獲許可申請を必ず行いましょう。

- 庭にイタチが来る場合は?

-

庭にイタチが来る場合は?

🔚10. まとめ|イタチ駆除のポイント

| 駆除ステップ | 重要ポイント |

|---|---|

| 1. 捕獲許可の取得 | 市役所で簡単申請可能 |

| 2. 追い出し | 煙・臭い・光を活用 |

| 3. 封鎖 | 金属素材で完全に |

| 4. 清掃と消毒 | 糞尿と巣は撤去する |

| 5. 予防 | 忌避剤・エサの撤去 |

自分での駆除が難しいと感じたら、早めにプロに相談し、再発防止策まで徹底しましょう。イタチとの「いたちごっこ」から解放されるためには、確実な封鎖と定期的な予防が重要です。

関連記事

お問い合わせ前に

ご確認ください

必ずご確認をお願いします

お問い合わせ内容への返信は、下記の電話番号またはメールアドレスよりご連絡いたしますので、ご留意のほどお願い申しあげます。

tel:044-328-9227

mail:info@roy-g.com

携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを使ってお問い合わせいただく際は、「ドメイン指定」と「メール指定」を行わないとメールを受信できない場合があります。お問い合わせの際は、必ず下記のメールアドレス受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・キャリアメール受信設定で「@roy-g.com」のドメイン受信設定をする。

・キャリアメール受信設定で「info@roy-g.com」の指定メールアドレス受信設定をする。

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

プライバシーポリシー

必ずご確認をお願いします

個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報です。具体的に申しますと、お名前や生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先など、特定の個人を識別し得るプロフィールのことを指します。

個人情報の収集・利用

弊社はさらなるサービスの向上のため、以下の2点の目的にしたがって、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。弊社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、弊社が本方針にのっとって個人情報を利用することをお客様が許諾したものとさせていただきます。

1.業務遂行上で必要となる弊社からの問い合わせ、確認、および意見の収集

2.お問い合わせ対応各種

個人情報の第三者提供

弊社は基本的に、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。なお法令に基づく場合など正当な理由が合った場合は開示・提供させていただく可能性があります。

委託先の監督

弊社は、お客様に商品やサービスを提供するうえで、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

個人情報の管理

弊社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損などを防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努めます。またそれぞれの個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行ないます。

情報内容の照会、修正または削除

弊社は、お客様がご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合、すみやかに対応させていただきます。なお、その際には公的証明書などを利用して、ご本人であることを確認させていただきます。

セキュリティーについて

弊社は、さくらインターネット株式会社発行のサーバ証明書によるSSL(Let’sEncrypt)暗号化技術を用いて、お客様の情報が送信される際の通信を暗号化しております。

Googleアナリティクスについて

当サイトではさらなるサービス品質の向上を目指して、Google アナリティクスを使用したアクセス解析を行なっております。Google アナリティクスとは検索エンジンサービスのGoogleが提供しているWebページのアクセス解析のためのツールです。またGoogle アナリティクスはアクセス解析のためにCookieを使用します。CookieとはWebページにおいて「会員証」のような役割を果たすものです。ページを訪れたユーザーの情報をCookieで記憶することで、一人ひとりの方に合わせたサービスを提供できます。Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用(https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/)」のWebサイトを参照してください。

個人情報に関する苦情や相談の窓口

弊社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口及び責任者を以下の通り設けます。

社名:ROY株式会社

住所:〒213-0012

神奈川県川崎市

高津区坂戸3-16-1

電話番号:044-328-9227

メールアドレス:info@roy-g.com

責任者名:大石 竜次