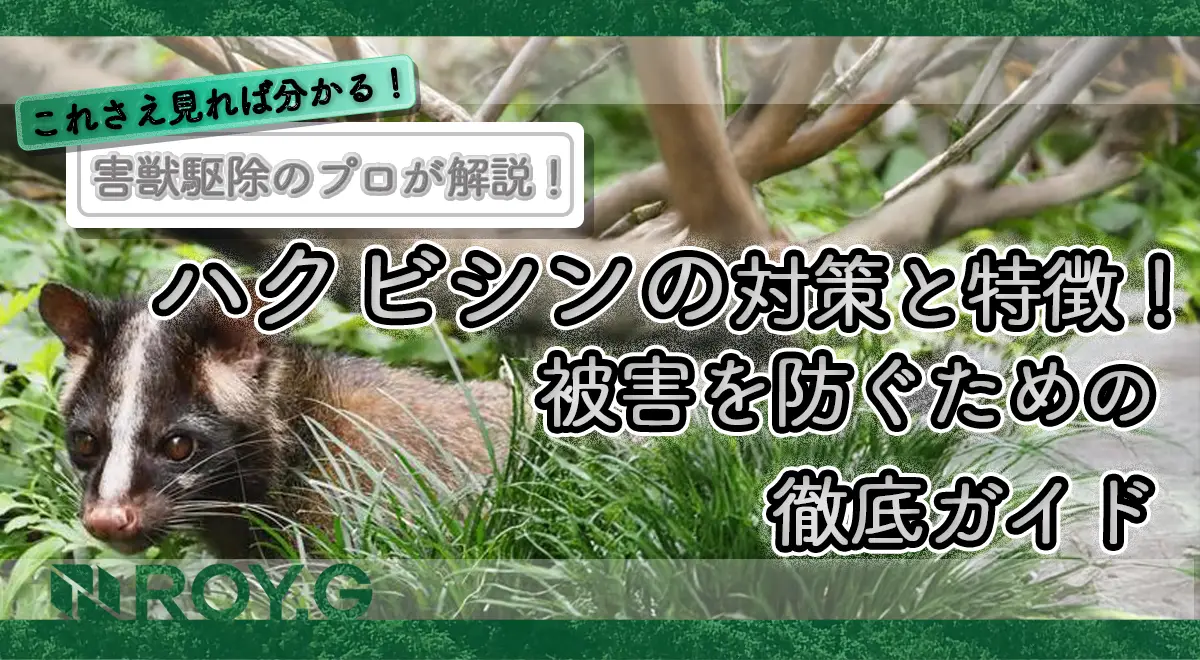

1. ハクビシンとは?基本的な特徴と生態

1-1. ハクビシンの基本情報

ハクビシン(白鼻心、学名:Paguma larvata)は、ジャコウネコ科に属する哺乳類で、日本では外来種とされています。もともとは東南アジアを原産地とする動物ですが、現在では日本全国に広がり、特に都市部や農村での被害が増加しています。

✅ 生息地:本州、四国、九州、沖縄(北海道にはほとんどいない)

✅ 体長:90〜110cm(尾を含む)

✅ 体重:3〜5kg

✅ 毛色:灰色がかった褐色

✅ 特徴:鼻から額にかけて白い線がある

✅ 寿命:野生で約5〜10年

1-2. ハクビシンの行動パターン

✅ 夜行性:昼間は木の洞や屋根裏に隠れ、夜になると活動を開始する

この動物は 夜行性 であり、昼間はほとんど活動せず、身を隠して休んでいます。

特に 木の洞、屋根裏、倉庫、天井裏 などの 暗くて安全な場所 に潜み、外敵から身を守ります。

日が沈むと行動を開始し、餌を探しに出かけます。

都市部では ゴミ捨て場 や 家庭の庭先 に現れることが多く、人間の生活圏でも適応して生きています。

✅ 雑食性:果物、野菜、小動物、昆虫、人間の食べ残しなどを食べる

食性は非常に幅広く、環境に応じて柔軟に食べるものを変えます。

主な食べ物の例:

- 植物性の食べ物:果物(柿、ブドウ、桃)、野菜、木の実

- 動物性の食べ物:昆虫、小鳥、ネズミ、カエル

- 人間の食べ物:生ゴミ、ペットフード、コンビニの残飯

特に 都市部に住み着いた個体 は 人間の食べ物(ゴミなど) を好んで食べる傾向があり、ゴミ箱を荒らすことが多いです。

一方、自然環境では 果実や昆虫、小動物を狩る ことが多く、環境によって食生活が異なります。

✅ 木登りが得意:屋根や電線を伝って移動する

この動物は 木登りが非常に得意 で、鋭い爪を使って木や壁をよじ登ります。

また、 電線や屋根を渡って移動することができる ため、都市部では家々の間を自由に行き来することが可能です。

特に 屋根裏に住み着いた個体 は、屋根から電線を伝って近隣の家へ移動し、行動範囲を広げます。

屋根や天井で足音が聞こえる場合、この動物が住み着いている可能性があります

✅ 一度住み着くと長期間居座る

この動物は 適応力が高く、一度快適な住処を見つけると長期間そこに居座ります。

特に 屋根裏や倉庫、納屋などの安全な場所 は 繁殖や子育ての拠点 になりやすく、 駆除しない限り住み続ける ことが多いです。

人間の気配に慣れると警戒心が薄れ、ますます居座る傾向があります。

また、縄張り意識が強い個体もいるため、一度追い払っても戻ってくることがあります。

糞尿の臭いが残っていると、新しい個体が寄ってくることもあるため、駆除後の清掃が重要です。

✅ 繁殖期:春から夏(5〜7月)で、1回に2〜4匹の子供を産む

この動物の 繁殖期は春から夏(5〜7月) にかけてです。

1回の出産で2〜4匹の子供 を産み、母親は子供を守るために警戒心を強めます。

子供は生後約2〜3ヶ月で自力で行動できるようになり、親から独立します。

繁殖期には 屋根裏などで子供の鳴き声が聞こえることがある ため、 この時期に気づくことが多いです。

また、 この時期に駆除を行う場合、母親と子供が一緒にいる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

まとめ

この動物は 夜行性で雑食性、木登りが得意で、一度住み着くとなかなか離れません。

都市部でも適応し、人間の食べ物やゴミを狙うことがあり、屋根裏や倉庫に住み着くことが多いです。

繁殖期には警戒心が強まり、駆除が難しくなるため、早めの対策が重要です。

もし 家の屋根裏や倉庫で足音や鳴き声が聞こえる場合、この動物が住み着いている可能性があります。

被害を防ぐためには、侵入口を塞ぎ、ゴミをしっかり管理することが大切です。

2. ハクビシンによる被害とその影響

2-1. 家屋への被害

✅ 天井裏での騒音

✅ 糞尿による悪臭と汚損

✅ 害虫の発生

2-2. 農作物への被害

✅ 果物や野菜を食い荒らす

✅ 食べ散らかした果実が腐敗する

2-3. 健康被害(感染症のリスク)

✅ サルモネラ菌、E型肝炎ウイルス、SARSウイルスの媒介

1. サルモネラ菌(食中毒の原因)

媒介経路:汚染された食品(生卵・生肉)、水、動物(爬虫類など)

予防策:食品の十分な加熱(75℃以上)、調理器具の分別、手洗い

2. E型肝炎ウイルス(HEV)(肝炎を引き起こす)

媒介経路:加熱不十分な豚・イノシシ・シカ肉、汚染水、輸血

予防策:肉の加熱(85℃以上)、衛生的な水の摂取

3. SARSウイルス(SARS-CoV)(呼吸器感染症)

媒介経路:飛沫・接触感染、空気感染の可能性

予防策:マスク・手洗い・換気、人混みを避ける

まとめ

- サルモネラ菌 → 食品・動物由来 → 加熱・衛生管理

- E型肝炎ウイルス → 食品・水由来 → 加熱・清潔な水

- SARSウイルス → 飛沫・接触感染 → マスク・手洗い・換気

正しい対策で感染を防ぎましょう!

3. ハクビシンの侵入経路と住み着く理由

ハクビシンは身体が細長く、狭い隙間からでも容易に侵入できるため、一度住み着いてしまうと駆除が困難になります。特に屋根裏や倉庫などの人目につきにくい場所を好み、安全に暮らせる環境を見つけると、長期間居座る習性があります。

3-1. ハクビシンが侵入しやすい場所

✅ 屋根の隙間:

- 屋根の老朽化や台風・大雨による破損部分から侵入

- 軒下や瓦の隙間から入り込む

✅ 換気口や通気口:

- フィルターやカバーが劣化していると簡単に破られる

- 通気口を通じて天井裏や壁の隙間へ入り込む

✅ 雨どい・排水管の周辺:

- 雨どいを伝って屋根に登り、そのまま隙間を見つけて侵入

- 破損した排水管や下水口からも侵入の可能性あり

✅ 倉庫や物置:

- 扉の隙間や穴が開いている部分から侵入

- 断熱材や木箱の隙間に巣を作ることも

✅ 床下や基礎部分の隙間:

- 住宅の基礎部分に穴が開いていると、床下に侵入

- 配管の隙間から内部に入ることもある

3-2. ハクビシンが住み着く理由

✅ エサが豊富

- 果樹や家庭菜園の野菜

- 生ゴミやペットのエサ

✅ 安全な隠れ家がある

- 屋根裏や倉庫は外敵が少なく安心できる

- 暗くて暖かいため、冬場の住処に適している

✅ 繁殖に適している

外敵から守れる環境があれば、繰り返し繁殖する

ハクビシンは1年に1回、2~4匹の子を産む

4. ハクビシンの侵入防止策

ハクビシンの被害を未然に防ぐには、侵入口を塞ぎ、エサとなるものを排除することが重要です。以下の方法を徹底することで、侵入を防ぐことができます。

4-1. 侵入口を塞ぐ方法

✅ 屋根や壁の補修

- 屋根の破損部分を修理し、隙間を塞ぐ

- 屋根瓦のズレや外壁のひび割れを点検し補修

✅ 換気口・通気口の保護

- 金網や防獣ネットでカバーし、破れにくい素材を使用

- 通気性を確保しつつ、ハクビシンが入れない構造にする

✅ 換気口・通気口の保護

- 金網や防獣ネットでカバーし、破れにくい素材を使用

- 通気性を確保しつつ、ハクビシンが入れない構造にする

✅ 雨どいや排水口の対策

- 雨どいの点検と補修を行い、移動経路を遮断

- 排水口には金属製のメッシュカバーを設置

✅ 床下の隙間を塞ぐ

- コンクリートやブロックで穴を塞ぐ

- 配管周りの隙間をパテや防獣ネットで補強

4-2. 庭や周辺環境の整備

✅ 樹木の剪定

- 屋根に直接届く枝を切ることで、ハクビシンの足場をなくす

✅ 物置や倉庫の管理

- 使用していない物置は定期的に点検し、隙間を埋める

✅ ゴミの管理

果物の食べかすや生ゴミは密閉して処理

しっかり蓋のついたゴミ箱を使用し、外に放置しない

5. ハクビシンの追い出し・駆除方法

ハクビシンがすでに住み着いてしまった場合、速やかに追い出しを行いましょう。個人で駆除する場合は法律に注意が必要です。

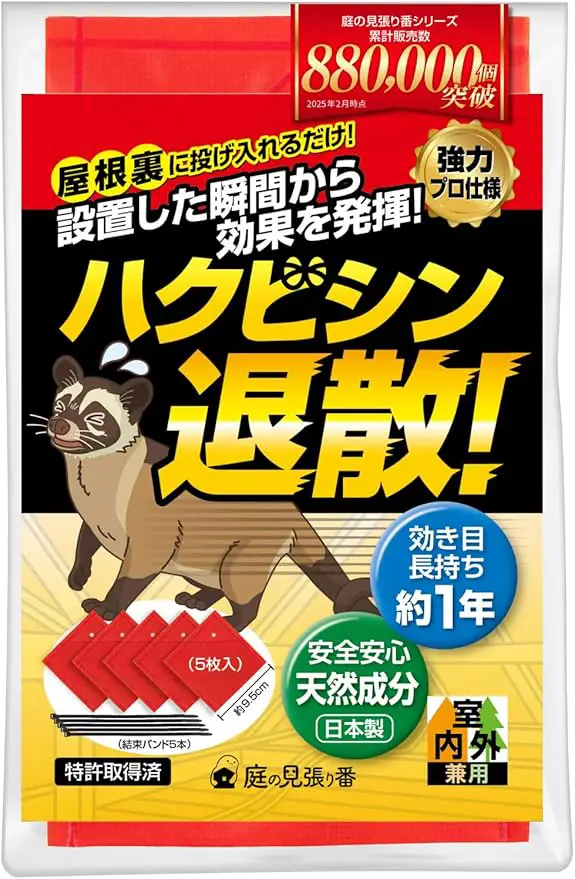

5-1. 忌避剤を使用する

✅ 市販のハクビシン専用忌避スプレー

ハクビシン退散! ハクビシン 忌避剤

ブランド: 庭の見張り番

香り: カプサイシン

素材の特徴: ハクビシン・アライグマ用忌避剤

商品の形状: 顆粒

商品の個数: 1

¥2,480

Amazonで購入- ハクビシンが嫌がる臭いを発生させ、退散させる

✅ アンモニア水やハッカ油

- 布に染み込ませて侵入口付近に設置

5-2. 光や音を利用する

✅ LEDライトを設置

夜間に明るい光を当てることで、ハクビシンの行動を妨げる

✅ ラジオや超音波装置を使用

ハクビシンは特定の周波数の音を嫌うため、駆除装置が有効

5-3. プロの業者に依頼する

✅ 自治体の許可が必要な場合がある

✅ プロに頼めば確実かつ安全に駆除できる

6. ハクビシン駆除に関する法律と注意点

6-1. 鳥獣保護管理法とは?

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(通称:鳥獣保護管理法)」により、ハクビシンを無許可で捕獲・駆除することは禁止されています。

✅ 違反すると…

- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(鳥獣保護管理法第83条)

6-2. 駆除のための許可申請

✅ 自治体(市役所・町役場)に相談

✅ 許可申請を提出(被害状況の証拠が必要な場合も)

✅ 許可後に捕獲・駆除を実施

6-3. 狩猟免許が必要な場合

✅ 罠を使う場合は「わな猟免許」が必要

✅ 罠の設置には自治体の許可が必要

6-4. 違法駆除のリスク

✅ 毒エサや違法な捕獲方法は禁止(環境破壊や動物愛護法違反の可能性)

✅ 自治体に許可を取らずに駆除すると法律違反

7. ハクビシンの再発防止策

ハクビシンを駆除しても、適切な対策をしなければ再び侵入される可能性があります。再発を防ぐために、以下のポイントを徹底しましょう。

7-1. 侵入口の定期点検と補修

✅ 屋根や外壁の隙間を定期的に確認し、劣化部分を補修

✅ 通気口や排水口の金網を定期的に点検し、破損がないか確認

7-2. 食料源をなくす

✅ ゴミの管理を徹底する

✅ 果樹や家庭菜園の周囲にネットを張る

7-3. 周囲の環境を整備する

✅ 庭木の剪定を定期的に行い、屋根へのアクセスを防ぐ

✅ 物置や倉庫の扉をしっかり閉める

8. まとめ

✅ ハクビシンは小さな隙間からでも侵入するため、侵入口を徹底的に塞ぐことが重要

✅ すでに住み着いている場合は、光・音・忌避剤などを使い、速やかに追い出す

✅ 駆除には自治体の許可が必要であり、違法駆除をすると罰則を受ける可能性がある

✅ ハクビシンを駆除した後も、定期的な点検と環境整備を怠らないことが再発防止のカギ

早めの対策を実施し、大切な家や農作物を守りましょう!